大学受験を控えると「予備校と塾のどちらに通えばよいのだろう?」と迷うことはありませんか?

予備校と塾は似ているようでさまざまな面で明確な違いがあります。志望校合格のためにも、自分に合った学習環境を整えることが重要になってくるでしょう。

この記事では、予備校と塾の特徴や選び方、向いている方の傾向などを詳しく解説していきます。この記事を読んで、自分に合った学び方を見つけるヒントになれば幸いです。

目次

予備校と塾の違いとは

予備校と塾はどちらも学習支援を受けることができる教育機関ですが、違いを明確に理解していない方もいるのではないでしょうか。

予備校と塾は指導対象や目的、サポート範囲などが異なってきます。

入塾した後の後悔につながらないように、両者の目的やサポート範囲などについても注目したうえで選択するのが望ましいでしょう。

それでは、予備校と塾の目的やサポート内容の違いを中心に深堀りしながら解説していきます。

2つとも学校外の教育機関

予備校と塾はどちらも学校外で学習支援を受ける教育機関です。

文部科学省による調査でも、小中高いずれも多くの子どもが予備校や塾といった学校外の教育機関を利用していることがわかります。

指導対象や目的に違いはありますが、学力の向上や受験対策を目的に子どもから高校生、浪人生までの幅広い層が利用しています。

予備校の目的

予備校は大学受験を控えている高校生や浪人生に対して、

合格に必要な学力と大学受験対策を身につけさせることを目的としています。

学校より詳細な受験情報や出題傾向の分析を知ることができ、自分に合ったレベルでの講義を受けることができます。

塾の目的

塾は学校授業の補修や基礎学力の定着、苦手科目の対策を行うことを目的としており、定期テスト対策を行う場として利用されるケースがあります。

自分に合った授業形態を選択し、小中高生が学校の授業内容を正確に理解できるように柔軟なスタイルでサポートするのが特徴です。

予備校と塾の違いをあらゆる観点から比較してみよう

予備校と塾の違いには次の点が挙げられます。

・目的

・授業形態

・カリキュラムやサポート範囲

・講師

・費用

この記事で予備校と塾の違いを理解することで、自分に適切な環境を見つけるための判断材料につながるでしょう。

受験生や保護者の方が納得して選べるように、予備校と塾の全体像をさまざまな視点から解説していきます。

授業形態

予備校は大学受験に特化しており、一人の講師が多数の生徒に向けて行う集団指導型で講義をするのが主な授業形態です。

年間カリキュラムや全国模試を組み合わせて計画的に授業が進んでいくのが特徴です。

一方、塾では少人数制や個別指導が一般的となっています。

個別もしくは少人数の生徒を指導する授業形態であり、一人ひとりの学習能力や状況に合わせた丁寧な指導を受けることができるのが塾の特徴です。

カリキュラム

予備校は大学受験対策に特化した年間スケジュールに基づいて効率的に勉強をしていきます。

模試を通して、志望校に応じた学力を育成しながら出題傾向を分析し、弱点克服から実践演習まで進めるのが特徴です。

個別指導型の塾では小中高生の学校授業補習や定期テスト対策など、生徒のニーズに合わせてカリキュラムを組むことができます。

費用

予備校によって異なりますが、高校生の場合は年間で500,000円、浪人生の場合は年間で800,000〜1,500,000円ほどが目安とされています。

費用が高くなる理由は、予備校は大学受験に特化した科目やコースを提供しているためです。また、講師の質や教材の充実度があるのも理由の一つです。

塾の費用は規模や形式によって費用が異なり、集団指導型では年間400,000〜700,000円、個別指導型では500,000〜1,500,000円ほどが平均です。

必要な科目だけの受講や集団指導型などを利用し、コストを抑えることも可能です。

講師

予備校では、大学受験の出題傾向を踏まえたカリキュラムを担当する専門講師が揃っています。

ただし、講師に直接話しかける機会は多くありません。

質問がある場合は学習コーチを利用し、質問アプリなども準備されています。

塾では生徒と講師の距離が近く、コミュニケーションを取りながらの授業が特徴です。

個別指導型の場合は、質問や相談がしやすく生徒の悩みにも丁寧に対応する環境が整っています。

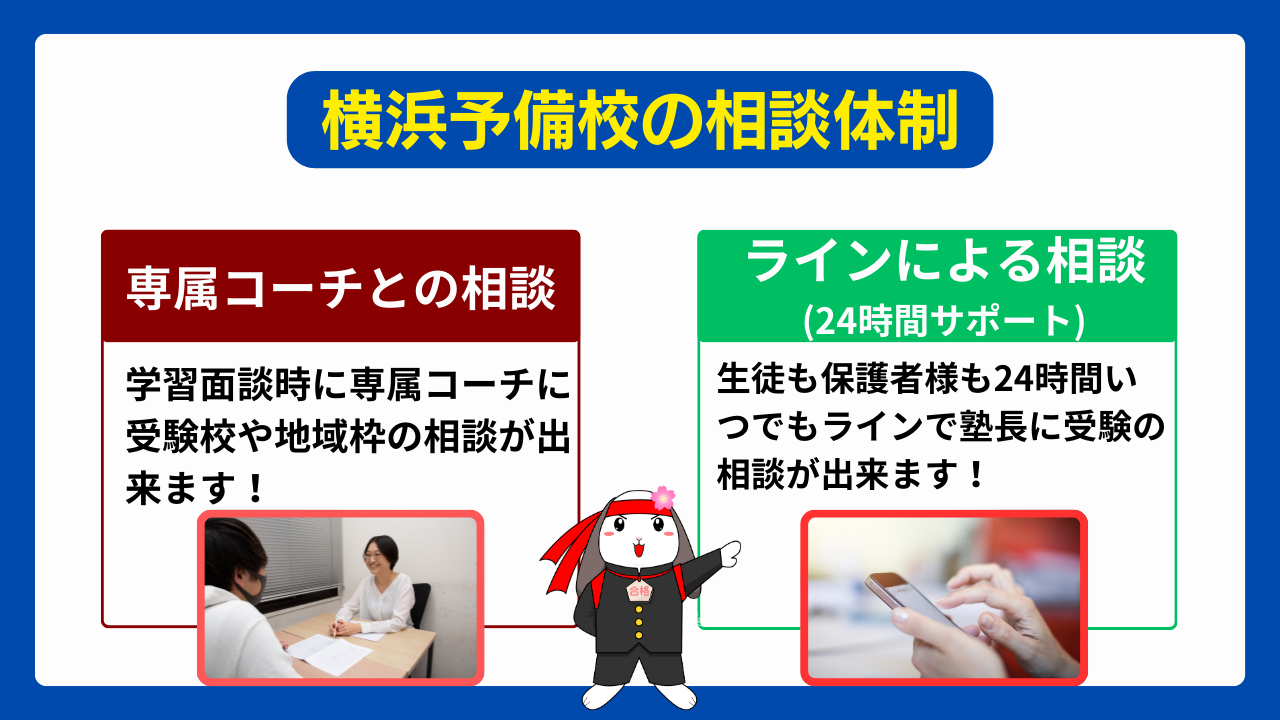

横浜予備校では、学力診断テストの結果をもとに専属コーチが年間カリキュラムを設計し、一人ひとりに合った効率的な学習をサポートします。

1対1から1対4までの少人数制授業で理解度を丁寧に確認しながら進めるため、弱点をその場で解消しやすいのが特徴です。

さらに、独自のオリジナル教材や24時間対応のLINEサポートにより、勉強の不安を抱え込まずに取り組めます。

受験勉強の進め方に悩んでいる方は、ぜひ横浜予備校にご相談ください。

経験豊富な講師が、合格に向けた学習プランをご提案します。

奨学金の有無

東京都が実施している受験生チャレンジ支援貸付事業では、予備校や塾の受講料、高校や大学の受験料に対して無利子で貸し付ける支援制度が設けられています。

具体的には、予備校や塾などの受講料は300,000円、大学受験料では120,000円が貸付対象となっています。高校や大学へ進学した場合にのみ、申請により返済が免除される点も支援の大きな特徴です。

ただし、都内在住の対象者や収入要件などの条件が定められているため、申請には迅速な確認と準備が必要です。

また、大手の予備校では成績優秀者や経済的事情のある受講生を支援するために特待生制度や授業料免除などの独自の奨学金に近い仕組みを設けているケースがあります。

進路サポート

予備校は講義が中心であり、講師が直接相談を受けたり、進路サポートをしたりすることがほとんどありません。

進路サポートを受けながら志望校を決めていくというよりも、自分の志望校に対する受験対策を習得したい方に向いています。

ただし、多くの予備校では質問アプリや学習コーチなどが提供されています。

予備校での進路サポートは自主性が重要になってくるといえるでしょう。

塾は学習指導だけでなく、日頃の学習の理解度を踏まえての進路相談を丁寧に行う点が特徴です。

一人ひとりに向けた適切なアドバイスが期待でき、相談しやすい環境が魅力でもあります。

サポート範囲

予備校は大学受験に特化したカリキュラムや入試の情報などを活かし、志望校別の対策授業が受けられるのが強みです。

講師に質問できる機会はなかなかありませんが、24時間質問可能なアプリや学習コーチなどによるサポートも行っています。

塾では基礎学力の向上や苦手科目の克服、定期テスト対策などが主なサポート範囲です。

また、学習状況に応じた進路相談や自己管理能力まで丁寧に見てもらえます。

横浜予備校では、定期面談やLINEでの24時間対応など、保護者がいつでも相談できる体制を整えています。

少人数制による丁寧な指導に加え、学力診断をもとに作成する個別カリキュラムで、一人ひとりに合った学習を着実に進められます。

独自のオリジナル教材や日々の学習管理によって、基礎から応用まで段階的に力を伸ばすことが可能です。

学習面と精神面の両方を支えることで、落ち着いた環境の中、お子さまを志望校合格へと導きます。

受験勉強や進路に不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

予備校と塾のメリット・デメリットまとめ

予備校のメリットの一つとして、多くの予備校では自習室を備えており、学校外の時間でも集中して勉強に取り組める環境を提供しています。

実際に「自習室の活用で勉強と休憩のメリハリがつきやすくなった」といった合格体験記もあります。

塾では個別指導が大きな特徴の一つです。講師が一人ひとりの状況に合わせて見てくれるため、志望校と現在の学力レベルの位置関係が把握しやすくなります。

実際に「日々の進捗状況を細かく見てくれていたおかげで指示された学習方針が自分に合っていた」といった声や合格体験記も多く寄せられています。

予備校と塾のメリット・デメリットについてさらに深堀りしながら解説していきますので、どちらが自分の学習環境に合っているかの参考になれば幸いです。

予備校のメリット・デメリット

予備校のメリットには次のようなものが挙げられます。

・実践的な入試対策

・豊富な大学入試情報

・プロ講師による講義

・集中できる環境

予備校のメリットには、志望校の入試傾向に合わせた実践的なカリキュラムや入試情報を得られるのが大きなメリットです。

また、大学受験に特化したプロ講師による適切な指導レベルの講義を受講できることで、効率的な受験対策ができるでしょう。

次に予備校のデメリットには次のようなものが挙げられます。

・自主性と自己管理の必要性

・進路サポートの不足

予備校の授業形態は、大人数で行う講義形式が中心です。

講師と直接コミュニケーションを取る機会が少ないことから、質問がある場合は自主的に学習コーチや質問アプリを利用して、勉強に取り組むことが必要です。

塾のメリット・デメリット

塾のメリットには次のようなものが挙げられます。

・個別指導が可能

・親身な進路サポート

・柔軟なカリキュラム

塾は一人ひとりの理解度やペースに合わせた授業形態やカリキュラムを選択できるのが大きなメリットです。

苦手科目の克服や得意科目の強化を目的にカリキュラムを調整することができます。

また、塾は講師との距離が近いことから、進捗状況や学習方法などを踏まえた相談を気軽にできるのが特徴であり強みの一つです。

塾のデメリットには次のようなものが挙げられます。

・アルバイトの講師の場合もある

・自習室が少ない

・大学入試の情報不足

塾は予備校に比べて大学入試の情報が十分でない場合があるのがデメリットです。

大学入試に必要な情報は自分で入手する自主性が求められます。

また、自習室を備えている塾は少なく、自習の場合は自宅で勉強する必要があります。

予備校と塾どちらに行くべき?

ここまで予備校と塾の違いやメリット・デメリットについて解説しましたが、いかがでしょうか。

ネット上の意見を参考にするのも大切ですが、どちらに行くべきか体験授業や説明会などに参加し、自分の目で確かめてみるのもよいでしょう。

選び方

どちらの教育機関に通うかは、目的はもちろん、自分の学力レベルや性格によって相性が異なります。

サポート体制や費用面など、予備校と塾の違いを理解し納得したうえで入会するようにしましょう。

実際に体験授業などがあれば参加してみるのもおすすめです。

向いている人

予備校に向いている人には次のような人が挙げられます。

・自主的に学習計画を立てられる

・志望校別のカリキュラムや大学入試の情報を知りたい

・生活にメリハリをつけたい

大学受験を目指し、自主的な学習習慣が定着している人が予備校に向いているといえます。

また、「朝からしっかり講義を受けたい」といったメリハリのある時間の使い方を望む人にも適しているといえるでしょう。

塾に向いている人には次のような人が挙げられます。

・学校の授業の復習や苦手科目の克服

・親身なサポート

塾では一人ひとりの学習状況に合わせてサポートしてくれるため、学校授業の復習や苦手科目の克服をしたい人にとっては予備校よりも塾に向いているといえます。

また、進路指導もサポートしてくれるため、講師と相談しながら志望校を決めていきたいといった人にもおすすめです。

必ずしも通わなければならないわけではない

「大学受験で志望校に合格したい」といった意思があれば、予備校や塾に通うべきでしょう。

ただし、両者とも一定の自立した勉強は求められるため、予備校や塾に通えば志望校に合格できるといった考えは注意が必要です。

通わずとも難関大学に合格する人がいるのは事実としてあり、必ずしも通わなければ合格できないというわけではありません。

自分に合った方法で合格を目指そう!

予備校と塾はそれぞれのメリット・デメリットがあり、自分の目的や性格との相性が関係してきます。両者の特徴を理解したうえで自分に合った学習環境を選択することが重要です。

費用の面で悩んでしまう人もいるかと思いますが、難関大学を目指す生徒にとって自分に合った環境を選択することは価値のある投資といえるでしょう。

横浜予備校では、個別指導や2〜4名の少人数制クラスを設けており、専属コーチの手厚いサポートを受けることができます。

学力診断をもとに作成する個別カリキュラムや、日々の進捗を確認する仕組みにより、一人ひとりに合った効率的な学習が可能です。

自宅学習にも対応したオンライン授業を組み合わせることで、安定した学習環境を保ちながら志望校合格へと導きます。

学習方法や受験対策に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。