医学部受験は他学部と比べて競争率がとても高く、浪人を経験する受験生も多く存在します。

「合格までに何年浪人するのかな……」「浪人生活で自分はやっていけるのか?」と、不安や迷いを抱える方も少なくありません。

本記事では医学部受験の平均的な浪人年数や、浪人生が直面しやすいリスクを整理したうえで、合格をつかむための秘訣を解説します。

春の合格を目指し、不安を力に変えて前進していきましょう。

目次

医学部受験は浪人生が圧倒的に多い

医学部受験では現役合格が難しく、浪人生の割合は他学部と比べても際立っています。

募集定員の少なさや入試の難易度、そして医師を目指す受験生の強い意志も影響していると考えられます。

ここからは、浪人率の実態と合格の難しさを解説します。

医学部志望の浪人率

文部科学省2018年に公表したデータによると、医学部合格者の約64%は浪人生です。

私立大学では浪人率がさらに高く、岩手医科大学では76.1%、久留米大学では81.0%です。70%を超える大学も多数あります。

国立大学でも浪人率は60〜66%で、現役合格の難しさが明確に示されています。

医学部受験が難しい理由

医学部入試が難しいとされる主な理由は、倍率と偏差値の高さです。

国公立大学では前期試験がおよそ4倍、後期試験では10倍を超える場合もあります。

私立大学を含め偏差値は全国トップクラスに集中しており、東京大学理科三類78.5や慶應義塾大学医学部75.3といった数値は、医学部入試の難易度を象徴しています。

さらに、学習範囲の広さも医学部特有の大きなハードルです。

国公立では共通テストで5教科7科目の受験が必須ですが、2025年度からは東京大学など一部の難関国立医学部で6教科8科目が課されることになりました。

加えて二次試験でも高度な問題が出題されます。

共通テストで基準に届かないと足切り(ボーダー)となり、挑戦の機会を失います。

加えて、面接や小論文などの多面的な評価も導入されており、学力だけでなく医療人としての適性も厳しく審査されます。

現役生に加えて浪人生も数多く挑戦するため、競争水準はさらに高まり、医学部受験は他学部と比べて狭き門となっています。

医学部の平均浪人年数

医学部受験では浪人を経て合格するケースが多く、平均浪人年数は全国的におよそ1年半です。

1浪が中心ですが、2浪や3浪で合格する受験生も一定数見られます。

ただし、浪人年数は国公立と私立で違いがあるようです。それぞれ見ていきましょう。

国公立医学部の場合

国公立医学部の平均浪人年数は1年半〜2年で、他学部より長めです。

2024年のデータでは、現役が約35%、1浪も約35%で両者を合わせると70%に達します。

2浪は約14%、3浪以上は約16%と、長期浪人が一定数見られるのが特徴です。

難関校を中心に合格水準が高いため、浪人年数が長くなる傾向があります。

私立医学部の場合

一方、私立医学部は平均浪人年数がおよそ1年半で、国公立に比べて短めです。

2024年のデータでは、現役が約30%、1浪が約40%で両者を合わせると約70%を占めます。

2浪や3浪以上の割合も各15%程度見られますが、国公立のように難関校に集中して浪人が長期化する傾向は弱く、入試機会の多さから早期合格するケースが多いようです。

医学部浪人生が合格を目指す際の注意点

医学部を目指す浪人生活には、いくつもの壁が立ちはだかります。

ここでは、浪人生が特に気をつけたいポイントを整理し、陥りやすい落とし穴を見ていきましょう。

浪人すれば学力が向上するとは限らない

学生時代と違い、浪人生活には決まったカリキュラムがありません。

時間的な余裕があっても、自分で計画を立て、適切な方法で進めなければ成果を出すことは難しいでしょう。

医学部受験は範囲が広いため、ただ勉強時間を増やすだけでは効率が悪く、現役時代と同じ失敗を繰り返す恐れがあります。

弱点を把握して学習法を改善できなければ、浪人期間が無駄になってしまいます。

学力を伸ばすためには自己流に固執せず、正しい学習法を取り入れ、定期的に取り組みを見直す心構えが必要です。

現役時代よりも誘惑が多い

浪人生活になれば、好きなだけ勉強ができると考える方もいるかもしれません。

しかし、自由に使える時間が増えるぶん、誘惑に流されやすくなります。

SNSや動画配信サービス、アプリゲームは「少しだけ」のつもりが長時間の浪費につながり、学習ペースを崩す原因になるでしょう。

医学部受験は学習量が膨大なため、わずかな気の緩みが結果に影響します。

生活リズムを整え、自己管理を意識する姿勢が合否を左右するポイントです。

孤独になりがち

浪人生活では、学習の進み具合を共有する機会や悩みを相談する場面が少なくなります。

発散できずに不安やストレスを抱え込むと、モチベーションの低下を招きかねません。

特に医学部受験のように長期戦になる場合、孤独感は精神面に大きな影響を与えます。

孤独を防ぐには、自習環境に仲間や講師との交流を取り入れることが大切です。

定期的に相談できる相手がいるだけで安心感が生まれ、学習の意欲や継続力が高まるでしょう。

モチベーションが低下する

一日中勉強していても成果を実感できないと、浪人生は焦りを感じやすくなります。

努力がすぐに結果に結びつかない時期が続くと「本当に伸びているのかな……」と疑心暗鬼になり、気力を失うこともあるでしょう。

現役合格した友人との差を意識して取り残された気持ちになると、心理的負担が重なりモチベーション低下の原因となります。

モチベーションを維持するには、短期目標を立てて小さな達成感を積み重ねることが効果的です。

例えば「今週は数学の問題集を30ページ進める」「毎日英単語を50個復習する」など具体的な目標を立てれば、進捗を実感できるのでおすすめです。

膨大な費用がかかる

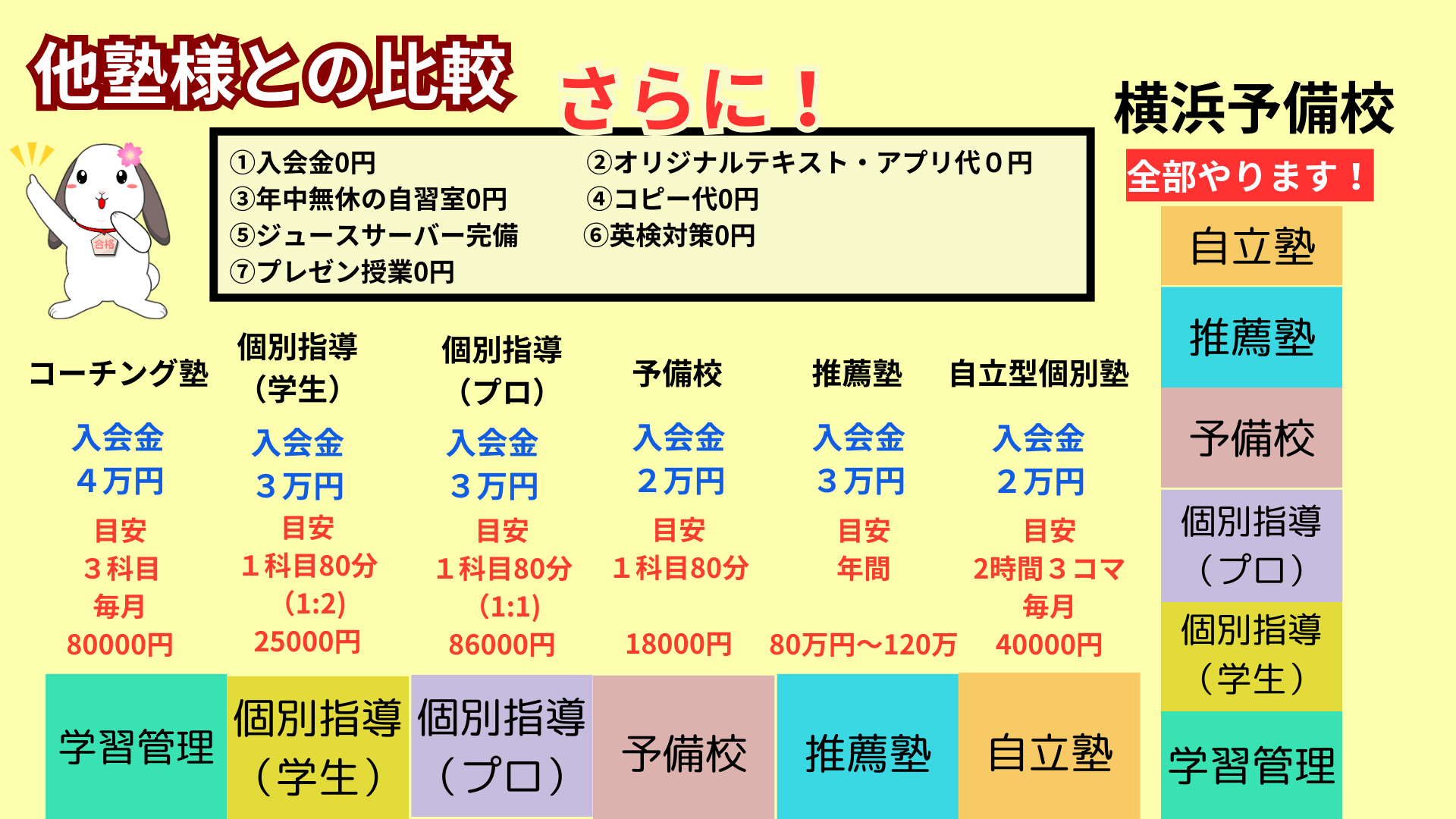

医学部受験の準備には予備校の受講料や教材費など大きな費用がかかります。

浪人を決断した時点で覚悟していても、実際に支払いが続くと負担を重く感じる家庭は少なくありません。さらに合格後の学費も高額で、家計への負担は長期にわたります。

横浜予備校では、入会金や教材費を不要とし、夏期講習も追加料金なしで受講できます。

教室の規模を工夫して低価格な受講料を実現しました。

費用を抑えながらも、一流講師による少人数制の指導を受けられるのが特長です。

まずは費用面や学習計画など、不安や疑問をお気軽にご相談ください。

実際の料金体系や支払い方法を具体的にご説明し、ご家庭の状況に合わせた学習プランをご提案します。

安心感を持って学習に集中できる環境こそが、合格への確かな土台です。

プレッシャーが現役の比ではない

医学部を目指す浪人生にとって、受験へのプレッシャーは現役時代よりも強くなります。

「今年こそは合格しなければ」との気持ちに加え、家族や周囲からの期待が重くのしかかります。

重圧とうまく付き合うには、勉強以外に心を切り替える習慣を持つことが大切です。

軽い運動で体を動かす、週に一度は気分転換の時間をつくるなど、ちょっとした工夫で気持ちが軽くなります。

休息を上手に取り入れることが、合格まで学び続ける原動力となるでしょう。

医学部卒業後のキャリアパスにも影響が出る

医学部受験は合格がゴールではなく、合格の先には6年間の大学生活や医師国家試験が控えています。

浪人期間が長くなるほど卒業や研修医としてのスタートが遅れます。

「同級生より出遅れるのでは」との不安は、受験生にとって大きな心理的負担となるでしょう。

ただし、医師として活躍するうえで数年の遅れは取り返しのつかない差ではありません。

むしろ浪人を乗り越えた経験は、困難に立ち向かう忍耐力や継続力として大きな強みになります。

長期的に見れば、数年の差よりも、自分のペースで着実に学び続ける姿勢の方が医師としてのキャリアに生かされます。

医学部浪人生のための合格の秘訣

では、浪人生が直面しやすい課題を乗り越えるには、どのような工夫が必要でしょうか。

合格には勉強時間の確保だけでなく、現役時代の失敗を見直し、計画的に学習を進めることが欠かせません。

加えて、生活習慣や心の安定にも目を向けることが大切です。

ここからは、医学部浪人生が実践すべき具体的な秘訣を紹介します。

現役時代の失敗を分析

浪人生活を充実させるには、まず現役時代の失敗を振り返ることが欠かせません。

苦手科目の放置や模試の復習不足など、原因を明確にしなければ同じつまずきを繰り返してしまいます。

改善点を具体的に書き出し「数学は基礎問題を毎日解く」「英語は週に一度は時間を計って長文を解く」「化学は毎晩10分だけ用語を確認する」など、日々の行動に落とし込みましょう。

失敗を前向きに生かせば、浪人生活は実りあるものとなるはずです。

学習スケジュール構築

浪人生活では、日々の過ごし方が成果に直結します。

科目配分や学習順序を誤ると、努力しても得点に結びつかない可能性があります。

特に医学部入試は範囲が広く、重要分野の取りこぼしや苦手科目の放置が致命的になりかねません。

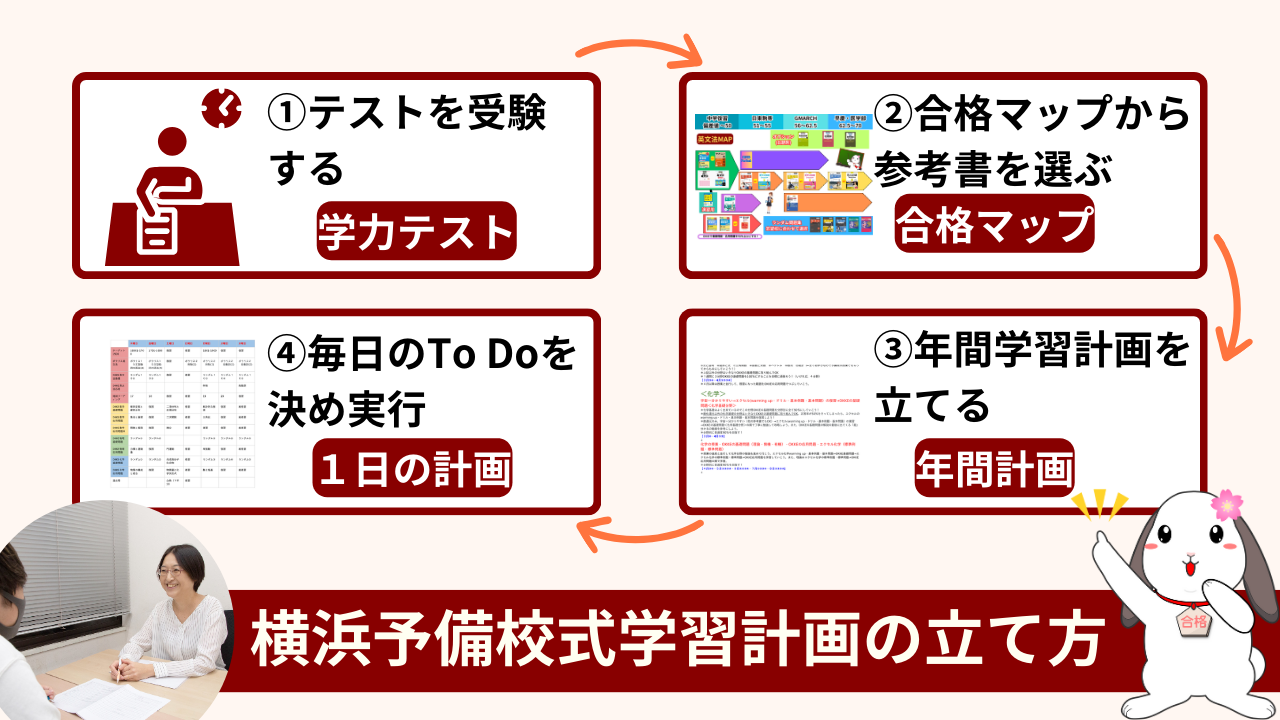

横浜予備校では、テストや面談を通じて徹底した学力分析を行い、その結果に基づいた個別カリキュラムを作成します。

得意科目を無理なく伸ばし、苦手科目は効率よく克服できるよう支援するのが大きな強みです。

進捗状況も丁寧に管理し、毎日の学習が着実に成果へ結びつくよう仕組みを整えています。

自分だけでは立てにくい学習計画も、講師と一緒なら不安なく実行できるでしょう。

また、少人数制の授業環境と質問しやすい雰囲気を大切にし、孤独になりがちな浪人生活を温かく支えます。

まずは無料相談で、あなたに合った学習プランを一緒に見つけてみませんか。

規則正しい生活リズム

合格に近づくには、勉強量だけでなく毎日の生活リズムを整えることが大切です。決まった時間に起きて机に向かう習慣があれば、集中力が安定します。

逆に夜更かしや不規則な生活が続くと、記憶が定着せず「昨日覚えたはずの英単語を忘れている……」といった状況が起きやすくなります。

十分な睡眠と食事を心がければ、安定した学習ペースを維持できるでしょう。

例えば「朝は英単語、夜は数学演習」と時間帯ごとに学習内容を決めておくと、自然と生活のリズムも整っていきます。

規則正しい生活は、長い浪人生活を乗り切る力になります。

適度な休息

学習の質を高めるには、計画的に休息を取ることが欠かせません。

休まずに詰め込むと集中力が落ち、記憶の定着も妨げられます。

例えば50分学習したら10分休む、夜は7時間以上眠るなど、自分なりのルールを守ると効果的です。

散歩や軽い運動で体を動かせば、気分転換になり学習効率も向上します。

休息を勉強しない時間ととらえるのではなく、学力を伸ばすための大切な時間として活用しましょう。

孤独な戦いは避ける

浪人生活では長時間を一人で黙々と勉強するため、孤独を感じやすくなります。

悩みや不安を放置すると気持ちが沈み、学習に集中できない恐れがあります。

孤独や不安を深めないためには、講師や仲間と進捗を共有し、相談できる環境を持つことが大切です。

講師に学習状況を確認してもらえる面談や、仲間と刺激し合える自習スペースを活用すれば安心感が生まれ、前向きに学習を続けられます。

孤独をやわらげる工夫が、長い浪人生活を乗り切る力につながるでしょう。

浪人してでも医学部を諦めたくない方へ

医学部受験は厳しい挑戦ですが、努力の方向を誤らず環境を活用できれば、合格に着実に近づけます。大切なのは、自分に合った学習法を明確にして継続する姿勢です。

横浜予備校は医学部に特化したカリキュラムと、経験豊富な指導陣で浪人生を支え、学習を後押しします。

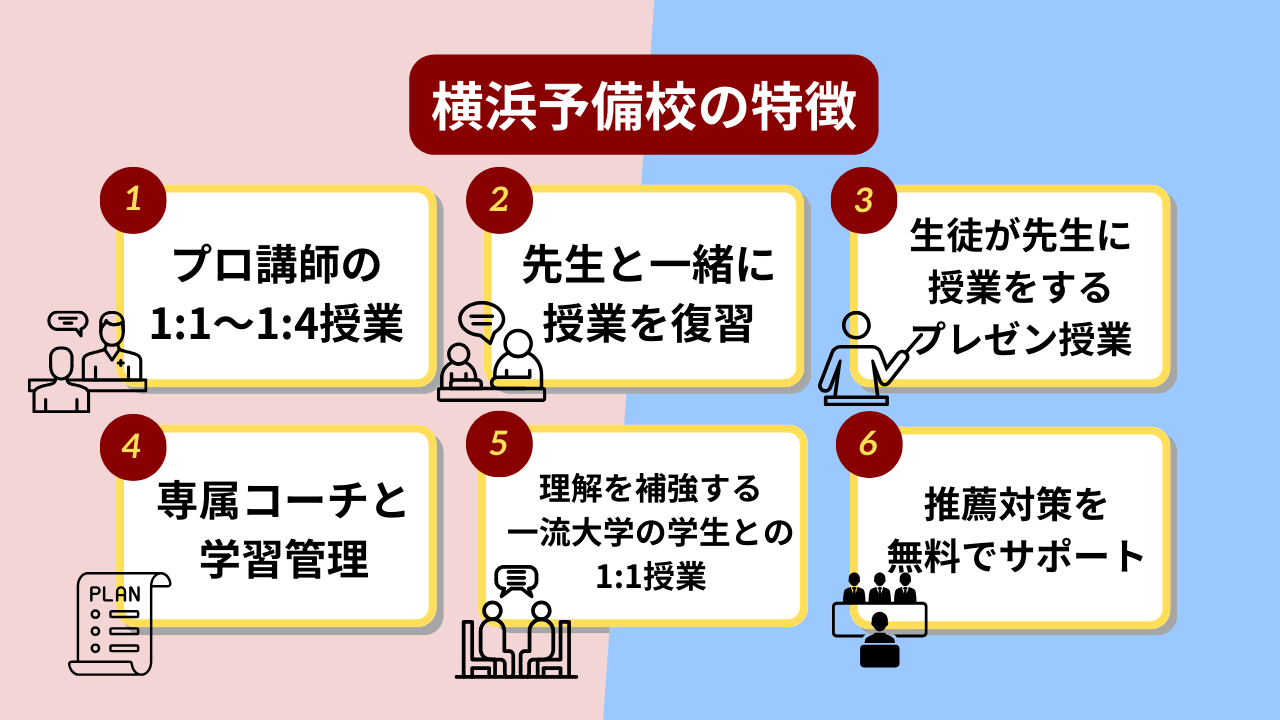

少人数制授業や個別カリキュラム、オリジナル教材、そして24時間対応のLINEサポートを備えているのが特長です。

さらに、専属コーチによる学習管理や理解を深めるプレゼン授業など、多彩な取り組みで着実に学力を伸ばせます。

「浪人してでも医学部に挑みたい」と抱く強い思いを、横浜予備校は全力で応援します。

まずはご相談ください。

一人ひとりに合わせた合格プランを一緒に描いていきましょう。