「少しでも楽に勉強できる方法はないか」という思いから、音楽を聴いたり動画を流したりしながら勉強している方は少なくないでしょう。

しかし、勉強に悪影響があるのではないかと不安になったことはありませんか?

たしかにながら勉強には向き不向きがありますが、やり方次第で効果的な学習手段になることもあります。

この記事では、ながら勉強のメリットや注意点、上手な取り入れ方をわかりやすく紹介します。

目次

ながら勉強のメリット

ながら勉強と聞くとちゃんと机に向かわなければと罪悪感を抱いてしまう方もいるかもしれません。

しかし、近年の研究では、特定の条件下でのながら行動が学習効果を高めることも明らかになっています。

つまり、正しい方法を取り入れれば、ながら勉強は集中できない方の逃げ道ではなく、学習の味方になりえます。

やり方によっては集中力が上がる

音楽を聴きながら勉強する場合、歌詞のない音楽や自然音などを小音量で流すことで気持ちの切り替えがスムーズになり、作業への集中を助けることがあります。

ただしすべての学習に向いているわけではなく、内容や目的によって使い分けることが大切です。

リラックスしやすい

香りを例にあげると、アロマは直接脳の感情や記憶を司る部位に働きかけ、気分の落ち着きや集中力向上に寄与するとされています。

またラベンダーは、ストレス軽減やリラックスに有効とされ、集中モードに移行しやすくなる環境に役立ちます。

香りを使う際は、強すぎず心地よく感じる濃度が大切です。

刺激が強いと逆に集中力を乱すこともあるため、自分に合った香りをティッシュやディフューザーなどで穏やかに取り入れるようにしましょう。

勉強に取り組むモチベーションになる

ながら勉強がモチベーション維持に役立つ理由のひとつは、音楽や音声コンテンツが脳内のドーパミン分泌を促し、やる気のスイッチを入れやすくする点にあります。

特に気が進まない日でも、お気に入りのBGMを流すことで気分が前向きになり、学習への抵抗感を和らげる効果が期待できます。

実際、単調な作業や暗記には軽めのリズムや心地よい音が集中を後押しするという報告もあります。

ただし、音の種類や聴くタイミングによって逆効果になる場合もあるため、自分に合った方法を見極めながら取り入れることが大切です。

効率のよい時間の使い方ができる

ながら勉強は移動時間や家事の合間など、通常は勉強に使いにくい時間を有効活用できるメリットがあります。

例えば通学中に音声教材を聴くことで、通学時間をただの移動ではなく学習時間に変えることが可能です。

こうした隙間時間の活用は、忙しい高校生や浪人生にとって学習量の確保に役立つでしょう。

このようにながら勉強を上手に取り入れることで、限られた時間を効率よく使い、学習全体の質を向上できます。

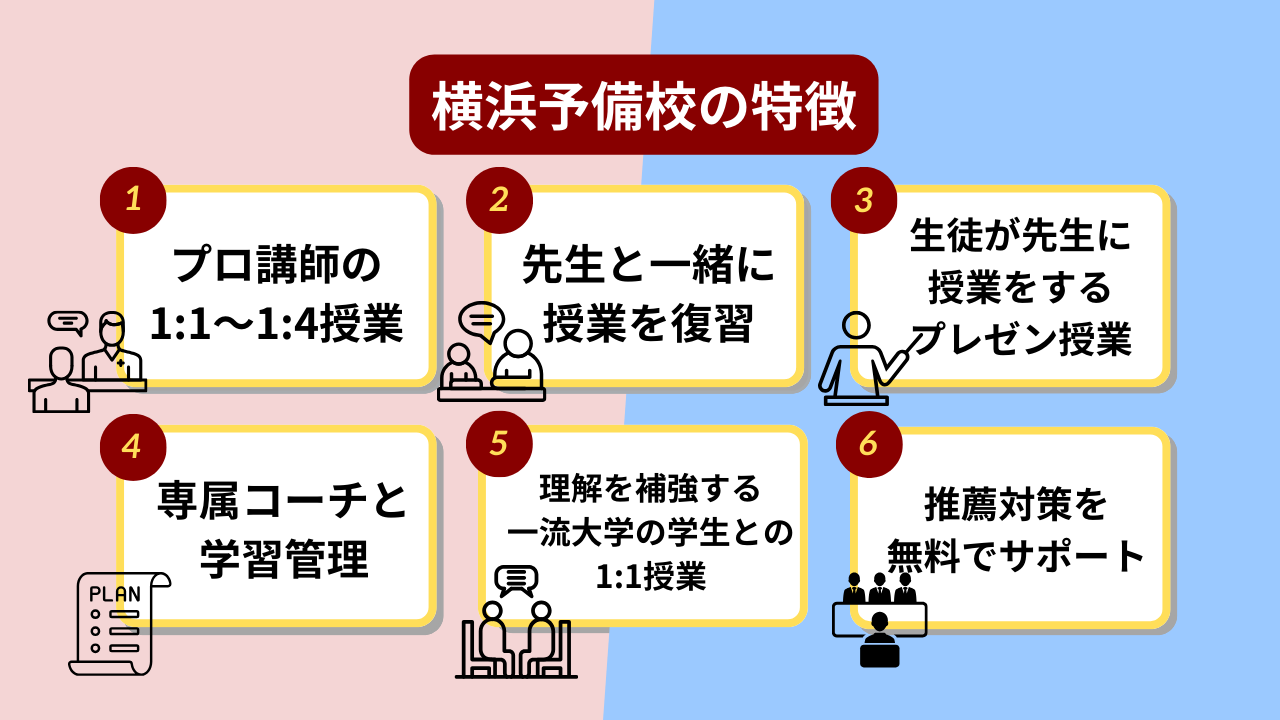

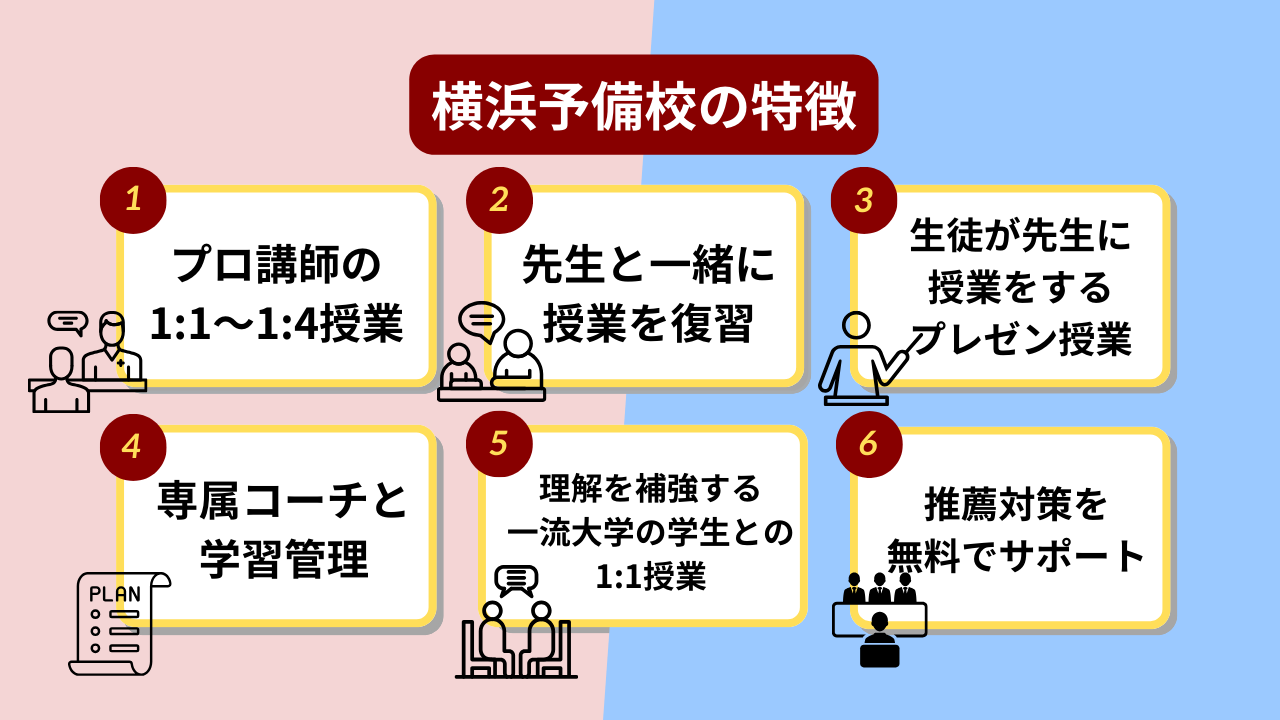

横浜予備校では効率的な学び方を見つけ、伸ばすための環境とサポートを整えています。

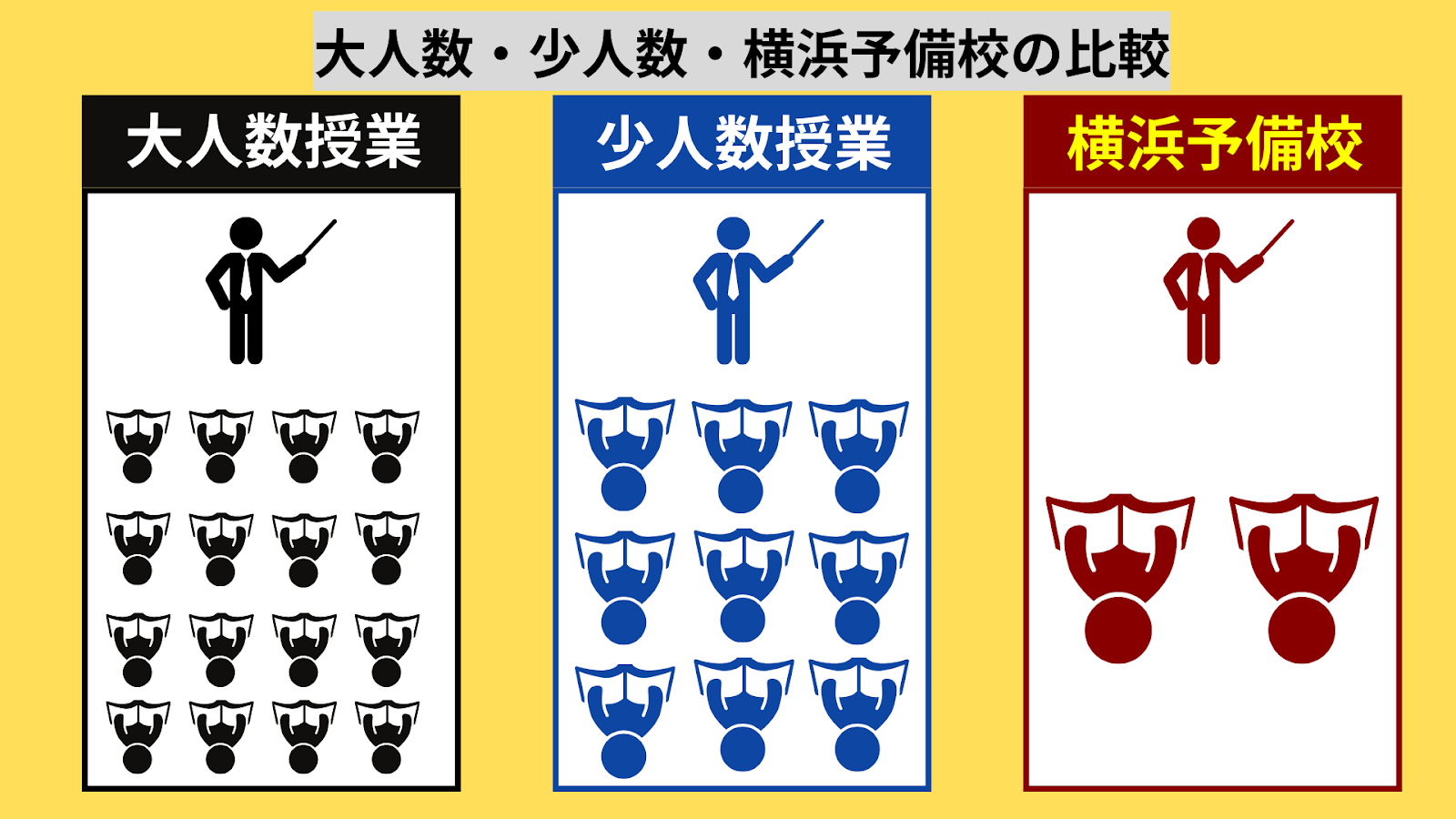

まず少人数制による徹底した個別指導を実施しており、最大でも4名、1クラス平均2名という少人数で授業が行われ、一人ひとりの学力や目標に合わせたきめ細やかな対応が受けられます。

次に、徹底した学力分析と個別カリキュラムが特徴です。

必要に応じてマンツーマンの指導も行い、苦手分野の克服と得点力向上を同時に進められます。

無料相談では、少人数制の授業や自習スペースの案内も行っており、実際の雰囲気を感じながら話を聞くことができます。

今すぐ相談に申し込んで、志望校合格への一歩を踏み出しましょう。

ながら勉強のデメリット

ながら勉強に対しては、「集中力が散漫になり効率が下がるのでは」と不安や疑念を抱く方がいるのは自然なことです。

実際脳にはマルチタスクの限界があり、同時に複数のことを行うと処理能力が分散しやすいという特徴があります。

特に複雑な思考や深い理解が必要な勉強の場合、ながら勉強は集中力の妨げになるリスクがあります。

こうした点を理解し、ながら勉強は万能ではないことを認識したうえで、自分の学習内容や環境に応じて上手に取り入れることが大切です。

勉強の効率が下がる場合がある

ながら勉強は一見効率的に思えますが、実際には注意が必要です。

脳は複数の作業を同時に行うと処理能力が分散し、効率が下がることが科学的に示されています。

特に難しい問題を解いたり、新しい知識を深く理解する際は、集中力が散漫になることで記憶や理解が妨げられやすくなるでしょう。

また、背景に流れる音や映像が注意を引き、情報の取りこぼしやミスが増えるリスクもあります。

したがって勉強の内容や目的によっては、ながら勉強が逆効果になる場合があることを知っておきましょう。

脳が疲れやすい

ながら勉強は、同時に複数の情報を処理するため脳に負担がかかりやすく、疲れを感じやすいことがあります。

特に慣れていない場合や長時間続けると、注意力が散漫になり効率的な学習が難しくなることも少なくありません。

脳は一度に多くの刺激を受けると疲労しやすいため、適度に休憩を取り入れることが大切です。

試験本番の環境とは異なる

ながら勉強は、音楽や映像などの刺激がある環境で行うことが多いため、試験本番の静かな環境とは大きく異なります。

この違いにより、普段ながら勉強で慣れていると、本番での集中が難しくなる場合があります。

特に試験では集中力を発揮する必要があり、背景の音や動きに慣れていないと注意がそらされてしまうリスクもあるでしょう。

そのため試験対策としては、静かな環境での学習も意識し、環境の違いによる影響を減らす工夫が重要です。

ながら勉強で効率を上げる方法

ながら勉強を効果的に活用するには、ただ何かをしながら勉強するのではなく、目的に応じた工夫が必要です。

例えばリラックスできる音楽を小さめの音量で流すと、緊張を和らげて集中しやすくなることがあります。

香りの刺激も有効で、アロマを活用することで気分転換や記憶の定着を助けるケースもあります。

こうした方法は、受動的になりがちな学習に刺激を与え、継続のきっかけにもなるでしょう。

自分の学習スタイルや科目の特性に合わせて工夫すれば、ながら勉強も効果的な学習法になりえます。

音楽を聴きながら勉強する

音楽を聴きながらの勉強は、適切に活用すれば集中力や気分の安定に役立ちます。

特に歌詞のないクラシックや環境音のようなBGMは、思考を妨げにくく、単調な作業の継続を助けるとされています。

また、好きな音楽を聴くことで気分が前向きになり、やる気のスイッチとして機能することもあるでしょう。

ただし、内容の難易度や学習の目的によっては逆効果になる場合もあるため、自分に合った場面で使い分けることが大切です。

アロマなどの香りを嗅ぎながら勉強する

香りは脳の大脳辺縁系に直接働きかけ、集中力や記憶、気分の切り替えを支える力があります。

特にローズマリーは記憶の香りとも呼ばれ、短期記憶や課題遂行能力を向上させるという報告があります。

香りを利用する際は、ディフューザーやアロマストーン、ティッシュに1滴垂らすなど手軽に取り入れることが可能です。

香りの選び方は、自分が心地よく感じるものに限定し、学習中に集中やリフレッシュに実際に役立つかは自分で試して確認することが鍵です。

歩きながら勉強する

歩きながら勉強することは、記憶力や学習効果が高まるという研究結果が報告されています。

例えば英単語の音声を聴きながら歩くと、座って行う学習よりもテスト成績が約20%向上したというデータもあります。

通学中や移動中のようなスキマ時間を活用できる点も魅力で、実践すれば日常のなかで勉強習慣を自然に定着させることも可能です。

ながら勉強の注意点

ながら勉強を効果的に行うには、学習内容に応じた使い分けが大切です。

例えば、暗記や確認作業にはBGMや香りが集中を助けやすいですが、思考を要する勉強では逆に妨げになることもあります。

刺激を活用しつつ、自分に合う方法を見極めることが成功の鍵です。

音楽のボリュームは小さめにする

音楽を聴きながら勉強する際は、音量を小さめに設定することが重要です。

研究によると、うるさすぎる音量では逆に思考が妨げられ、集中力が低下する可能性が高まります。

背景音として聞こえる程度の音量に抑えることで、音楽を邪魔だと感じるのではなくサポートとして活用でき、集中維持に役立つでしょう。

特に聴き慣れた曲や穏やかなテンポの音楽を小音量で流すことで、気分の切り替えやリラックス効果も得られやすくなります。

聴く内容だけでなく、音量の調整も含めて、自分に合った環境を整えることが大切です。

教科ごとに向き不向きがある

ながら勉強は教科によって効果が異なります。

音楽などの外部刺激は暗記系や反復演習には向いているとされますが、読解・論述・思考力を使う科目では、刺激がかえって集中を妨げることがあります。

合わないと感じたときは方法を見直すことも大切です。

横浜予備校では、生徒一人ひとりに適切な学習スタイルを見つけ出し、ながら勉強の工夫を戦略的に活用できる指導体制を整えています。

まず、独自で作成したオリジナル参考書・テキストを全教科で提供しています。次に、講師の質と少人数制指導の徹底が大きな魅力です。

四谷学院などのプロ講師が在籍し、生徒数2〜3名の少人数クラスを採用しています。

このため、個々の学力や志望校に応じたきめ細やかな対応が可能です。

ながら勉強は自分に合った場面と方法で使うことが重要です。

集中の切り替えが苦手という方は、ぜひ無料学習相談をご検討ください。

自分の勉強法の確立に向けた一歩を、横浜予備校と一緒に踏み出しましょう。

動画など視覚を奪われるながら勉強はNG

動画は視覚を奪われるため、数学や国語など視覚情報が学習の中心である場合に特に注意が必要です。

例えば勉強中に動画を流してしまうと、画面に意識が引かれてしまい、文字や内容への集中が途切れやすくなります。

したがって、動画を見ながらの学習は、視覚中心の学びには不向きです。

合わないと感じたらすぐやめる

ながら勉強を続けていて集中できないと感じたら、無理に続けずすぐにやめることが重要です。

また、ながら勉強が効果的かどうかは自分自身の直感や体調、その日の気分によっても異なります。

合わないと思ったらいったん中断し、集中できる環境を整えて取り組む習慣を並行して作ることが大切です。

つまり、ながら勉強は万能ではなく、自分にとって効果的であるかを見極める自己観察力が必要です。

やってみて合わなければ速やかに見直し、別の方法を試すことで、無駄なく効率的な学びを続けられます。

自分に合った勉強法を見つけてモチベーションを維持しよう

どの勉強法が自分に向いているかわからず不安になるのは自然なことです。

特にながら勉強が合う合わないも個人差があります。

自己流で試行錯誤を続けるより、専門家の視点で客観的に適性を判断してもらうことが効率のよい近道です。

横浜予備校では、個別相談や学習アドバイスを通じて、一人ひとりにふさわしい勉強スタイルを見つける手助けをしています。

まず、プレゼン授業というユニークなプログラムを導入しています。

これは生徒が先生に教える形式で、自分の言葉で説明することで理解を深め、内容をしっかり定着させる授業方式です。

これらの特徴を活かし、横浜予備校ではまず無料の資料請求をご案内しています。

資料には校舎の雰囲気、プログラム内容や推薦対策の詳細などが含まれており、自分に合った環境かどうかを判断するのに役立つでしょう。

資料請求を通じて情報を確かめ、自分に合う選択を見つけましょう。

学びを前向きなものに変える第一歩として、まずは気軽にご相談ください。