受験のために必要な科目がどうしても苦手で勉強したくないと感じたことはありませんか。

苦手科目は勉強するモチベーションを保つのが難しく、得意な科目を優先してしまいがちです。しかし、大学受験では苦手科目でもある程度点を取る必要があります。

この記事では苦手になる原因と対策を紹介します。苦手科目の取り組み方を変え、勉強を続けられるような環境を整えましょう。

目次

受験生が苦手と感じやすい科目

受験生が苦手だと感じやすい科目として、数学・英語・物理・化学・古文が挙げられます。一つだけでなく複数の科目が苦手と感じる受験生もいるでしょう。

苦手な科目があるのは当たり前のことで、それだけで不安や焦りを覚える必要はありません。

大切なのは本番で苦手だった科目も解けるようになることです。

今は苦手でも、きちんと対策をして少しずつ克服すれば、受験本番で解けるようになります。

数学

数学は多くの受験生が苦手意識を持ちやすい科目です。

理由として数学が積み上げ式である点が挙げられます。

ある単元の根本となる定義や公式が理解できていないと、それ以上先に進むことができません。

一度数学で躓いてしまうとそれ以降の単元が理解できず、理解できないから勉強をしない負のループに陥ってしまうこともあるでしょう。

公式自体のみでなく、活用方法まで理解する必要がある点も特徴的です。

ある公式を使って式変形をする問題の場合、その公式を使えなければなりません。

英語

英語も受験生が苦手にしやすい科目といえるでしょう。

英語を「苦手」または「やや苦手」と感じる高校生は50%を超えるという研究結果もあります。

中学1・2年と高校1年生の前半で苦手意識を持った受験生が多いようです。

苦手意識の原因は中学校で扱う文法だと考えられています。

文法が難しいと答えた生徒の割合が中高ともに多かったからです。

同調査によると、ほかにも英語の聞き取り・単語の暗記・スピーキングが難しいと答えた生徒の割合は中高ともに50%を超えています。

化学

化学の苦手意識についてもアンケート調査がされています。

複数の高校で行われたアンケートでは、化学の勉強が好きではない生徒の割合が少ない高校でも40%を超えていました。

化学は計算する問題も暗記の問題も存在します。

そのため、どちらかが苦手なだけで化学自体を苦手になりかねないのです。

とても小さな現象を扱うため、現象をイメージしにくい点も化学の苦手意識につながりやすいと考えられます。

物理

物理が苦手な理由として、数式や記号を見るだけで拒否反応を示してしまうケースがあります。

物理で使う数学の基礎から苦手なパターンです。

数式が理解できていないと、よくわからない計算をさせられる科目と感じてしまいかねません。

物理の問題を解く前提として公式を理解する必要があります。

その公式が何から何を導く公式なのかを理解しなければ、問題文から情報を組み立てて解答までの道筋を作れなくなるでしょう。

しかし、物理では視認しづらい情報を扱うため、イメージ自体が難しいです。

加えて用語が多用されるため、何を表しているのか混乱することもあります。

ある調査では、物理が好き・どちらかというと好きと答えた生徒は26%で、国数理社の科目で低い結果になりました。

物理を好きと思えない受験生は多いといえるでしょう。

古文

古文も受験生が苦手意識を持ちやすい科目です。

ある調査では古文に肯定的な感覚を持つ生徒は30%、大切だと答えた生徒は38%であり、大切だと答えた割合は国数理社の科目で唯一40%以下でした。

受験のためだけに仕方なく勉強するという感覚の受験生が多いと考えられます。

古文が嫌いという受験生のなかには、国語全体に苦手意識を持っている人もいます。

現代文はできても古文は嫌いだと感じる方もいることから、古典は苦手な科目にされやすいです。

特定の科目に苦手意識を持ってしまう原因

多くの受験生は何らかの苦手科目を持っているのではないでしょうか。

その科目に苦手意識を持つに至る原因が存在するはずです。

科目が苦手になる原因を紹介します。

苦手になる原因を理解して対策を考えましょう。

できないと思い込んでしまっているため

苦手意識は勉強をするモチベーションを奪い、さらに苦手を悪化させやすいです。

難しい問題に当たったとき、苦手意識が強いほど問題を解くことをやめやすいことがわかっています。

解き方がわからないため

問題を解くことができないから苦手意識を抱くパターンです。科目への楽しさや興味で勉強している場合でも、理解できないことが長く続くと興味や関心を失いやすいことがわかっています。

解いているうちに、設問の意図がわからなくなってしまう方もいるのではないでしょうか。

なんとなく知っている公式で数字を出した結果、今出てきた数字が何の数字かわからないと混乱し、苦手だと感じる方もいます。

設問を読み飛ばす癖がついている方も要注意です。

何を問われているのかがわからないまま解いてしまい、正解したつもりでも不正解となり、やる気をなくしてしまう原因になりかねません。

暗記ができないため

暗記が苦手で問題を解けない受験生もいるでしょう。

ひたすら覚える作業が苦痛で続けられないパターンです。

意味がある情報は反復して暗記するよりもなぜそうなるかを理解する、状況をイメージするなどのほうが記憶しやすいと考えられています。

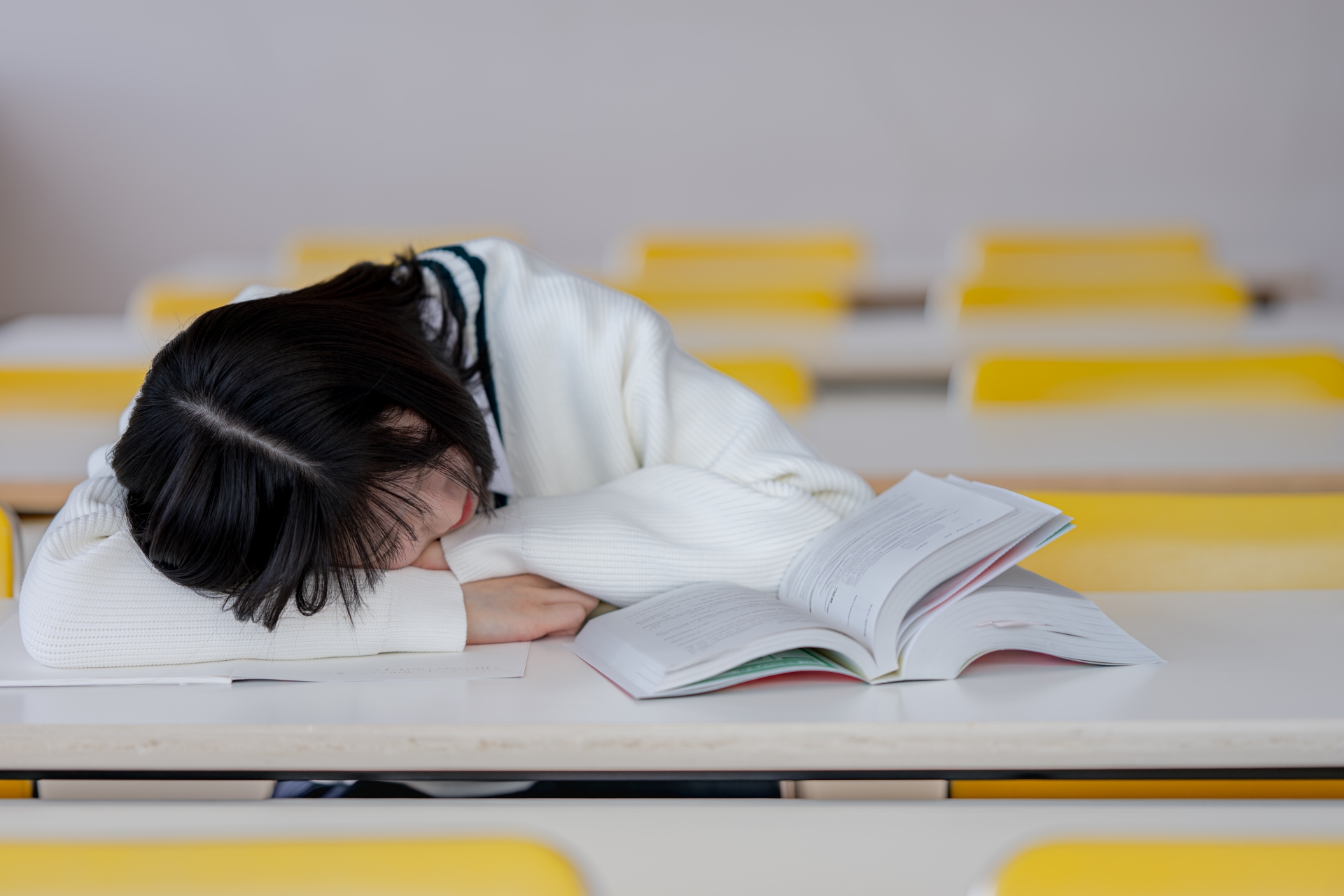

あきらめて勉強をやめてしまったため

どれだけ勉強してもわからず失敗が積み重なったことが原因で、科目の勉強自体を諦めてしまったパターンです。

この状況になると模試などで勉強をしていないことを意識させられ、さらに苦手意識が強まるでしょう。

大学受験の苦手科目を克服する方法

大学受験で苦手科目が受験に必要な場合、少なくとも得意科目の足を引っ張らないレベルで問題を解けるようにしなければ合格は厳しいでしょう。

どれだけ得意科目の点を伸ばしても最大点以上は取れず、苦手科目の減点を補い切れないことがあります。

では、どうすれば苦手科目の点数をあげることができるのでしょうか。

誘惑のない環境で勉強する

苦手科目を勉強するのはとてもストレスのかかることです。

周囲にスマートフォンなどの誘惑があるとつい手を伸ばしてしまい、勉強をおろそかにしてしまいかねません。

自室から誘惑になる物を持ち出す、図書館や自習室などを使うことで勉強する環境から誘惑となるものを取り除き、勉強に集中できるようにしましょう。

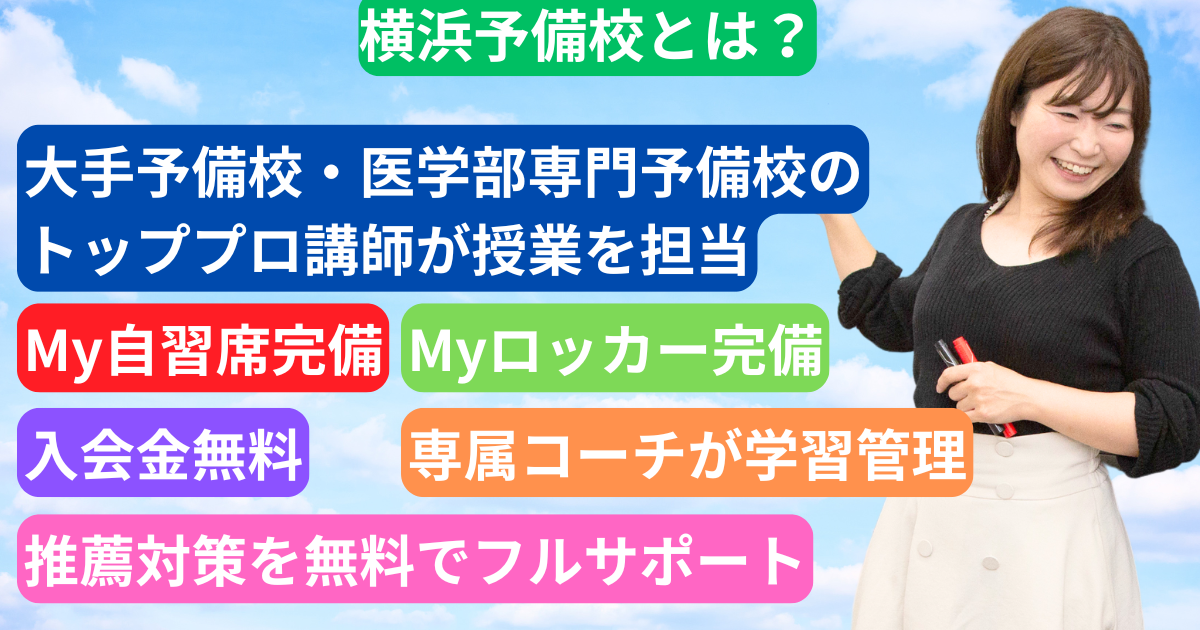

横浜予備校では、受験勉強に集中できる最高の環境を整えています。

365日利用可能な専用の自習席やロッカーに加え、必要な参考書や問題集も完備しているのが大きな特長です。

思い立ったときにすぐ学習を始められる体制が整っています。

さらに、ドリンクサーバーや軽食コーナーも設置しており、長時間の学習でも集中力を切らさず過ごすことが可能です。

学習環境だけでなく、指導面でも一人ひとりに寄り添ったサポートを実施しています。

最初に専属コーチと一緒に学習計画を立て、目的や目標を明確にすることで、苦手科目にも前向きに取り組めるようになります。

横浜予備校は、ただ教えるだけでなく、「どのように学ぶか」から一緒に考えていく予備校です。

「何から始めていいかわからない」「苦手科目に手がつかない」と感じている方こそ、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

あなたに合った学習法と環境で、合格への一歩を踏み出しましょう。

わからない単元まで戻って勉強する

問題が解けない科目は今勉強しているところから遡って自分の理解を確認しましょう。

数学に限らず、前の単元が理解できていない場合、今の単元の理解も難しいです。

まずはどの単元ができてどの単元ができないかを確認しましょう。

そのうえで、焦らずにわからなくなったところから勉強を再開しましょう。

このとき、少しでも怪しいところまで遡るのがおすすめです。

場合によっては中学まで遡る必要があるでしょう。

苦手科目は特にできないことがモチベーションを大きく下げます。

また、苦手科目は思わぬところに抜け漏れがあるでしょう。

理解があいまいな単元から着実に勉強し、苦手意識を払拭することが苦手克服の近道です。

問題集の難易度を少し下げる

問題が解けなくてつらい場合、使っている問題集の難易度を下げる方法があります。

問題が難しすぎると集中できず、学習の効率が下がるからです。

また、難しい問題を解き続けると苦手意識がつき、余計に悪化してしまいかねません。

問題集の適正レベルにはさまざまな考え方があるでしょう。

ここでは自分で内容を確認し、自分で内容を確認し、「わかる」と感じる問題や「わかりそう」と感じるのに解けない問題があり、「わからない」と感じる問題が少ない問題集をおすすめします。

毎日少しでも勉強する習慣をつける

どのような科目も勉強しなければ克服することはできません。

苦手科目に時間を取る方法として毎日少しだけ触れる方法があります。

とにかく1問だけ、1ページだけやるというつもりで少しずつ行うことでストレスを分散する方法です。

ページ数で区切るだけではなく通学時間は苦手科目の参考書を見る、苦手科目の勉強をしたらご褒美として甘いものを食べるなども有効です。

自分の生活とこれまでの経験から自分に合った方法を探しましょう。

すでに習慣になっている行動に紐づけると続けやすくなります。

予備校などでわかるまで教えてもらう

誰かから教えてもらう方法も有効です。

自分よりも理解している人に教わることで、自分のわからないところだけを教えてもらえます。

詰まったところは何度も質問し、わかるところは問題演習だけ行ってメリハリをつけることも可能です。

行き詰ったときに場所や意識を移せる点も見逃せません。

一人で机に向かう時間が長くなってしまう勉強を誰かとの会話に変えることで、気分を入れ替えることにもつながります。

特に学校や予備校、家庭教師などの勉強の専門家に教えてもらう恩恵は大きいです。

勉強の内容だけでなく、勉強の仕方・考え方・タスク管理の仕方・メンタルケアまで相談できます。

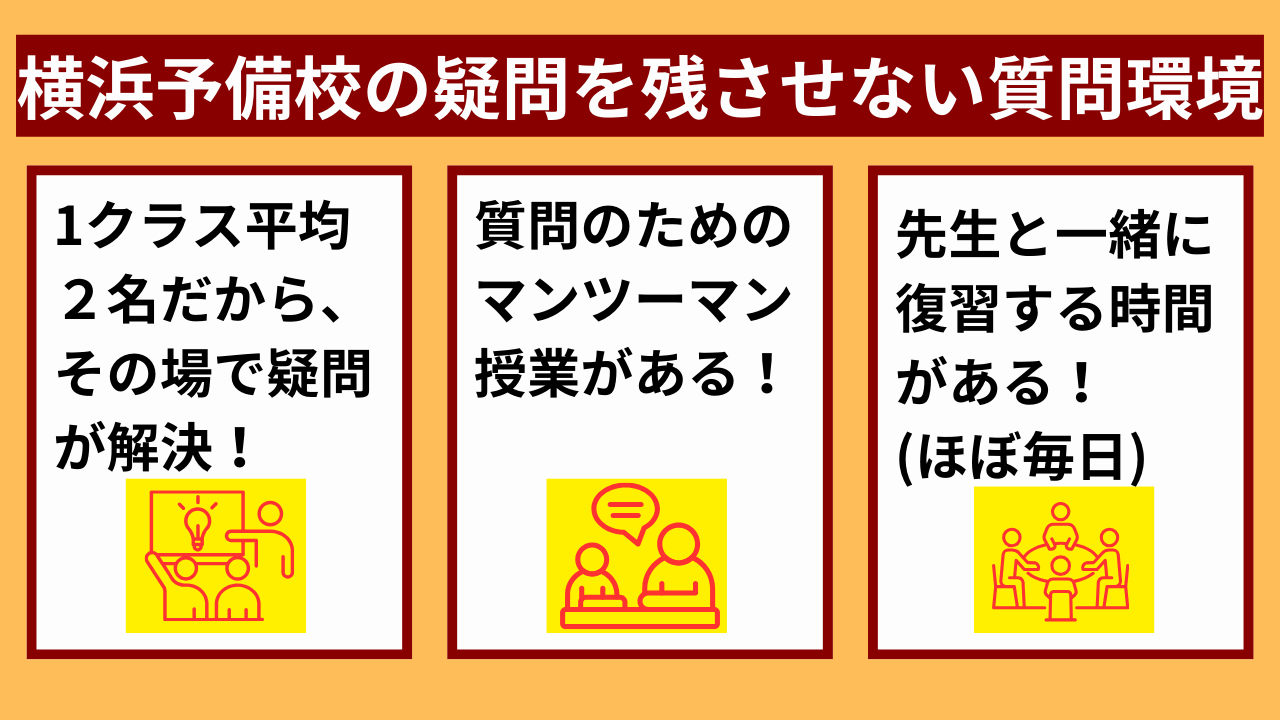

横浜予備校の授業は、徹底した少人数制(1クラス平均2名)が特長です。

1クラスは最大でも4名までに限定されており、生徒一人ひとりの理解度にしっかりと目を配れる環境を実現しています。

授業中にわからない部分があればその場で確認できるため、疑問を残さず着実にステップアップしていくことが可能です。

また、受験を知り尽くしたプロ講師による個別指導も充実しています。

苦手科目やつまずきやすい単元にも、個々の理解度に応じて丁寧に寄り添います。

授業でのインプットだけでなく、復習・演習の時間も確保しているため、「わかったつもり」で終わらせず、実戦力として定着させることが可能です。

苦手科目の克服に悩んでいる方、自分のペースでしっかり学びたいと考えている方は、まずは横浜予備校の無料相談をご利用ください。

あなた専用の学習計画と適切な指導体制で、苦手を得意へと変えるサポートをいたします。

苦手科目と得意科目はどちらを優先的に勉強するべき?

大学受験の場合は苦手科目を優先すべきとされています。

大学受験の性質上、苦手を克服したほうが得点が上がりやすい、得意科目のみの狙いではその科目で点が取れなかったときに大変などの理由があるからです。

苦手科目で大切なのは基礎をやり直すことです。

基礎的な問題は多くの試験で問われるので、それだけで点数が上がるでしょう。

一方、すでに得意な科目は発展的な問題も解かなければなりません。

故に同じ点数を取るためにも、必要な勉強量は多くなります。

また、いくら得意であろうと点が伸びないことはありえます。

そのとき、複数科目で点がとれるならリスクを分散できるでしょう。

得意科目だけだとプレッシャーが強くかかり、本番で実力を発揮しにくくなるかもしれません。

ただし、苦手科目の勉強は負荷が高く、少しの量でも大変です。

毎日少しずつ苦手科目をしながら得意科目も勉強するなどの工夫で勉強の習慣を作ることが大切です。

苦手科目を克服して大学受験に合格したいなら

苦手科目は見るだけでつらく考えたくない受験生も多いのではないでしょうか。

しかし、大学受験の性質上一つの科目だけでは高得点を取っても限界があり、バランスの取れた勉強が求められます。

つらい苦手科目に一人で立ち向かうのは大変です。

だからこそ、勉強の専門家の力を借りて、確実に克服していきましょう。

横浜予備校では、経験豊富な講師に加え、一人ひとりに専属のコーチがつき、学習計画の立案や日々の悩み相談まで丁寧にサポートします。

授業は最大4名までの少人数制(1クラス平均2名)で、必要に応じて個別指導も可能です。

わからない部分はその場で解消でき、自分のペースで理解を深めていけます。

また、授業後には講師と一緒に演習を行う「ハマトレ」の時間があり、学んだ内容をすぐにアウトプットすることで、知識の定着を図ります。

苦手科目が壁になっていると感じている方は、まずは無料相談をご活用ください。

横浜予備校が、あなたにぴったりの学び方を一緒に見つけていきます。