大学受験を控える受験生のなかには、「古典が苦手」「何から手をつければよいかわからない」と不安を抱えている受験生は少なくありません。

特に忙しい高校生や浪人生は、現代文・数学・英語など他科目との兼ね合いから古典対策を後回しにしがちです。

しかし共通テストや国公立大学の二次試験では、古典は国語全体の1/4の配点を占める重要分野です。取りこぼすと合格ラインに大きく影響します。

本記事では古典に苦手意識を持つ大学受験生に向けて、効率的な学習法や計画の立て方、参考書の選び方を解説します。

ぜひ勉強の道筋を見つける参考にしてみてください。

目次

大学受験において古典の勉強が大切な理由

受験生のなかには「古典は現代文に比べて後回しで構わない」と考える方もいます。

しかし、入試の国語は単なる文章読解力だけでなく、物事を筋道立てて考える論理力や言語感覚を測る場です。

ここでは、古典を軽視できない2つの理由を具体的に解説します。

共通テストの国語では1/4の配点を占めている

共通テストの国語は200点満点です。

そのうち古文と漢文が合わせて約50点となっており、すなわち全体の1/4を占めていることになります。

この配点の大きさは、現代文や他科目と比べても無視できません。例えば古典で失点がかさんで40点を落とせば、残りの科目でいくら満点近くを狙っても、合計点は大きく下がってしまいます。

特に競争倍率が高い大学では、1点の差が合否を分けることも多く、古典が得意な受験生との差は決定的なアドバンテージとなり得ます。

古典を得意とする受験生と大きな差がつく

古典は文法・単語の知識・読解の型・文章全体の設問パターンなど、対策のしやすさがほかの科目に比べて明確です。

つまり、正しい学習法を順序立てて実践すれば、短期間でも得点力を伸ばしやすい科目といえます。

一方で、対策を後回しにしたまま過去問演習だけを繰り返しても、解答の根拠を拾えず得点にはつながりません。

本質的な文法・単語・古典常識を固めたうえで演習を重ねている受験生と、あっという間に大きな差がついてしまいます。

大学受験の古典の勉強法

古典を攻略するには、知識項目を積み上げてから、徐々に読解力を養う王道ルートを踏むことが肝心です。

具体的には、以下の6段階に分けて進めるのが効果的です。

・単語と文法を覚える

・古典常識を覚える

・品詞分解をしっかりできるようにする

・主な作品のタイトルと作者を覚える

・長文読解の演習

・過去問を解く

以下からは、上記の6段階を具体的に解説します。

単語と文法を覚える

古文単語と文法は、古典読解の土台です。

古文単語は古文単語は300語程度を覚えれば十分ですので、毎日30語程度を目安に少しずつ覚え、1週間〜10日で一巡させるサイクルを作りましょう。

文法は助動詞・助詞・活用形を中心に覚えていきます。

まずは一覧表で全体像を把握し、例文を書き写して自分の手を動かしながら定着させましょう。

覚えたらすぐに例題で使います。定着率を上げるには、書いて発音して問題を解くアクションが効果的です。

古典常識を覚える

古典常識は、作品背景や文化を把握するための鍵となります。

例えば、平安朝や鎌倉~室町時代の政治制度、貴族の生活様式などを覚えるようにしましょう。

年表形式で整理するとわかりやすいです。

さらに、歴史的な出来事と文学作品をリンクさせると記憶に残りやすくなります。

特に枕草子や源氏物語、方丈記など主要作品の成立背景は必ずチェックしましょう。

品詞分解をしっかりできるようにする

品詞分解は古文の文構造を理解するために欠かせません。

品詞分解を身につけることで読解がスムーズになります。

まず教科書や参考書の例文を使って、一文ずつ主語・述語・修飾語・助詞などに分ける練習を繰り返しましょう。

初めは時間がかかっても構いません。慣れてくると助動詞の結合や係り受けが瞬時に判別できるようになります。

さらに、演習用ノートを作って分解手順を自分なりにまとめると復習時に便利です。

主な作品のタイトルと作者を覚える

頻出作品名と作者、さらに成立年を知っておくことで、設問の意図を取りこぼさずに済みます。

まずは『源氏物語』紫式部、『枕草子』清少納言、『徒然草』兼好法師などのビッグタイトルを押さえましょう。

そのうえで、『新古今和歌集』や『方丈記』など二次試験で頻出の作品もリスト化しておくと有効です。

タイトルだけでなく、書き出しの冒頭や作品の特徴(随筆や和歌、物語など)もセットで覚えましょう。

長文読解の演習

知識がある程度定着したら、実践的な読解演習に移行します。

市販の演習ドリルや予備校のテキストを使い、時間を計って解くことから始めましょう。

最初は設問ごとにじっくり考えながら解いていきます。

要旨把握・語句補充・文脈解釈など問題パターンを分類していくとよいでしょう。

慣れてきたら、1題20分程度で全文を読み切るトレーニングを繰り返します。

過去問を解く

仕上げは志望校の過去問演習です。共通テストや二次試験の過去問を年度別に解き、出題傾向をつかみましょう。

回答だけでなく解説もしっかり読み込み、苦手分野をリスト化して弱点補強に役立てると効果的です。

本番形式で解くことで、時間配分や解答順序を適切にし、試験当日に慌てず対応できるようになります。

古典は勉強のコツをつかめば確実に得点源になりますが、独学では「このやり方で合っているのか」と不安になることもあるでしょう。

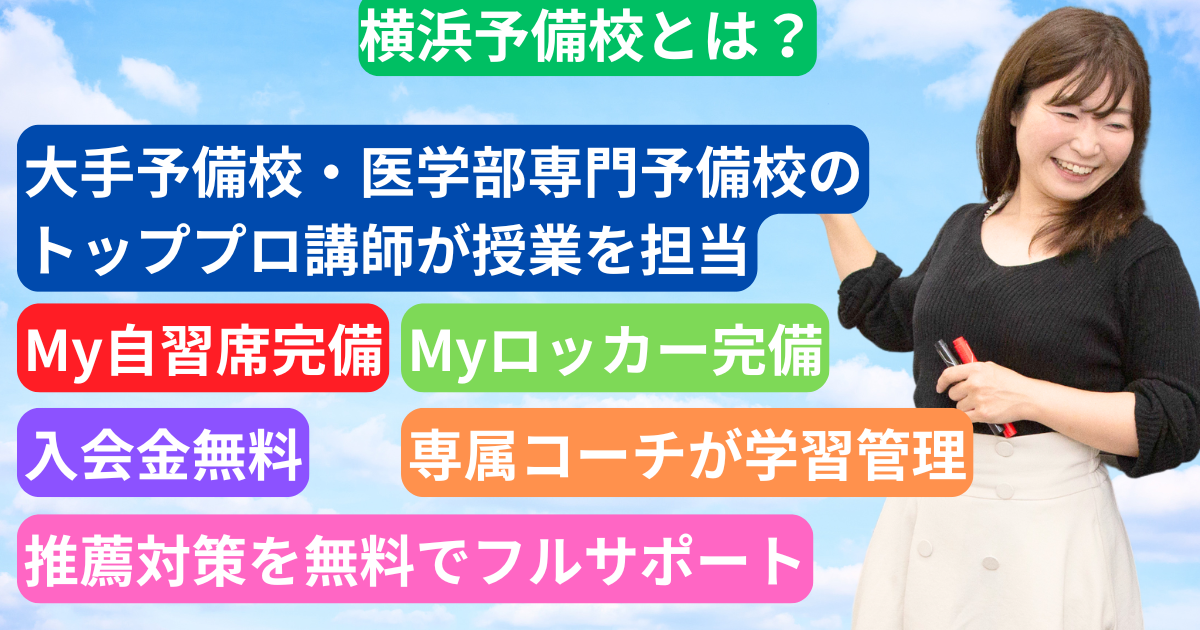

そんなときは、横浜予備校にご相談ください。

横浜予備校では、大手予備校での指導経験があるプロ講師が一人ひとりに合わせた個別指導を行っています。

単なる授業だけでなく、学習面談を通してあなたの現状と目標を丁寧に分析し、適切な学習プランを立てていきます。

だからこそ、苦手意識の強い古典でも着実に実力を伸ばすことが可能です。

「古典が伸び悩んでいる」「やり方を見直したい」と感じたら、まずは無料相談や資料請求をご利用ください。横浜予備校が、あなたの不安を自信に変えるお手伝いをします。

大学受験の古典勉強のスケジュール

古典は漫然と取り組んでも効率は上がりません。試験本番までの残り期間に応じて、何をいつまでに終わらせるかを明確にしましょう。

まず高校2年生の冬から3年生の夏までの間は基礎固め期間としていきます。

2年生の冬から3年生の春までの間に、以下の3点を進めましょう。

・古文単語&漢文句法の習得:毎日30語、週2句法

・文法項目(助動詞・助詞・活用形)の並行学習:一覧表で全体像把握+例文書き写し

・品詞分解演習:週1回、10文レベルでじっくり実践

さらに3年生の夏からは、以下の点に取り組みます。

・単語・文法・常識の総復習:チェックリストで未定着ポイントを洗い出す

・模試の古典分析:誤答の原因を3つ抽出し、ノートにまとめて再確認・再テストをする

3年生の秋からは、共通テスト本番に向けて演習強化期間にしていきます。9月〜11月の間に、以下の3点を中心に取り組みましょう。

・長文読解演習:週3題、25分以内で全文把握する

・共通テスト過去問:週1回、実戦形式でタイムトライアルを実施する

・解説の深堀り:誤答パターンをリスト化し、再挑戦する

12月〜試験直前までの間は、以下でラストスパートをかけましょう。

・単語・文法リストのラストスパート:移動時間にスマートフォンで確認する

・模試直前演習:本番想定のフル演習+時間配分トレーニングをする

・メンタル&コンディション調整:睡眠・食事・軽い運動でベストコンディションにする

さらに、以下のように1ヶ月サイクルで基礎→演習→総仕上げを循環させると効率的です。

・1週目:<目標>単語・文法定着<学習内容>毎日30語+例文10文の品詞分解

・2週目:<目標>古典常識・作品把握<学習内容>年表書き出し+タイトル・作者の暗唱

・3週目:<目標>長文演習<学習内容>週3題、時間計測&解説ノート作成

・4週目:<目標>過去問演習<学習内容>共通テスト1年分を通しで解く

以上はあくまでモデルプランです。自分の学習状況に合わせて調整しましょう。

「自分の学習状況に合ったプランを考えるのが難しい」「今の勉強法が本当に正しいのかわからない」と悩んでいる方は、横浜予備校にご相談ください。

横浜予備校では、最初に学力診断テストを実施したうえで、専属のコーチと一緒にあなただけの年間学習計画を作成します。

模試の結果や得意・不得意分野、志望校の出題傾向まで細かく分析し、やみくもな勉強ではなく、目的に直結した学習ができるのが特長です。

計画は一度作って終わりではなく、成績の推移にあわせて柔軟に調整するため、迷いなく勉強を進めることができます。

まずは無料相談で、あなたにぴったりの勉強法と戦略を一緒に見つけてみませんか?

横浜予備校が、合格までの道のりを全力でサポートします。

大学受験の古典勉強におすすめの参考書

古典の勉強に使用する参考書は、さまざまな書籍を何冊もこなすよりも1冊を繰り返し使い込むほうが、得点アップに直結します。

以下からは、古典勉強におすすめの参考書を5冊紹介します。自分の目的やレベルに合ったものを選びましょう。

重要古文単語315

こちらは、頻出古文単語を完全マスターしたいときにおすすめの参考書です。

レベルは基礎~標準となっており、重要度ランクや例文つきで覚えやすい構成なのが特徴です。

1日30語×11日で一巡し、チェックリストで未定着単語を管理していくと効率的でしょう。

SPEED攻略10日間

こちらは単語・文法・読解の総仕上げに向いている参考書です。

標準レベルの内容となっており、10日間集中プランで古典の要所を総復習することが可能になります。

本番1ヶ月前ぐらいから使用して、1日分を当日中に完遂し、翌日復習テストを行うのが効果的です。

古典文法10題ドリル

こちらは文法分野の克服におすすめの参考書です。

基礎~応用まで幅広いレベルの勉強に向いており、10テーマ×ドリル形式の問題→解説→確認テストの順番でクリアしていく構成になっています。

使用法は、1週間に1テーマずつしっかりとクリアし、ノートに文法ポイントを整理していくのがよいでしょう。

基礎からのジャンプアップノート古文読解演習ドリル

こちらは読解の型と回答スピードの習得に効果的な参考書です。

標準~発展レベルと幅広いレベルの勉強に向いており、設問マトリクスから解法フローまで、一貫した解説で構成されており、とてもわかりやすい参考書です。

使用時には、本文と設問を対応させながらノートに図解を書き、思考プロセスを可視化していくとよいでしょう。

古文レベル別問題集

こちらは、志望校レベルに合わせた問題演習におすすめの参考書です。

1~4段階のレベルにわかれており、段階別に演習問題が並んでいて徐々に負荷を上げて勉強していくことができます。

安定して正解できるレベルを順番にクリアしていき、次のステージへ進んでいくようにしましょう。

大学受験で古典の得点アップをしたいなら

大きな得点源となる古典ですが、独学での対策には限界があります。勉強計画の立て方から弱点発見、効率的な演習方法まで、プロのサポートを受けることで自力では気づきにくい課題にも対応でき、得点力は飛躍的に向上するはずです。

横浜予備校では、大手予備校で経験を積んだトップレベルのプロ講師が、すべての授業を直接担当します。

特に古典のように独学が難しく、対策に悩みがちな科目では、プロ講師による解説のわかりやすさと、個々の到達度に応じたサポートが大きな差を生みます。得点源に変えるためには、早めの着手が重要です。

今の学力や志望校のレベルに合わせた適切な学習プランを立てたい方は、まずは無料相談をご活用ください。

横浜予備校が、古典の伸ばし方から合格戦略まで、あなたの学習を一からサポートします。