大学受験の内申点は、選抜方式によって重要度が大きく変わります。

一般選抜では直接影響しないこともありますが、学校推薦型選抜や総合型選抜では、出願資格や合否判断の大きな材料となることがあります。

受験方式が多様化している今、自分がどの選抜方式に挑むのかを見据え、内申点の意味や影響を正しく理解しておくことが欠かせません。

本記事では、内申点の仕組みから各選抜との関係、確認方法や対策までを丁寧に解説します。

目次

内申点とは

内申点とは、学校生活の学習状況や日常の取り組み姿勢を含めた総合的な評価を数値化したものです。

高校では、通知表に記載される5段階評定の平均値(評定平均)が内申点に該当します。

これは、学校推薦型選抜や総合型選抜などの入試方式にて、出願や選考の重要な基準として活用されることがあります。

内申点は単にテストの点数だけではなく、授業中の態度や提出物の有無、出席状況など教科別・時期別に多面的に評価されるのが特徴です。

特に高校2〜3年時の成績が重視されることがあるため、早い段階からの対策が求められます。ここでは、内申点の対象となる科目や計算方法、評定平均との違いを詳しく見ていきましょう。

対象科目と対象期間

内申点に含まれる科目は、主要5教科(国語・数学・英語・理科・社会)と副教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)です。

これらを合わせた9教科全体が、内申点の評価基準として位置づけられています。

文部科学省の学習指導要領に基づき、高校3年間にわたり全教科が評価対象とされることが一般的です。推薦型の入試では、通常は高校1年生から3年生までの評定が使用されます。

ただし、一部の大学や高校では、2〜3年生の成績のみを反映する方式を採用している場合もあります。

評価対象となる学年や科目は学校ごとに異なる可能性があるため、早い段階で自校の基準を確認しておくことが重要です。

計算方法

内申点は通常、各教科5段階評価(1〜5)を合計または平均して算出されます。例えば9教科すべてでオール4の場合、合計は36、平均は4.0です。

大学によっては、評定平均を出願要件に設定している場合があります。

そのため、特定の教科に偏らず、どの教科も平均的に成績を保つ姿勢が大切です。

評定平均との違い

内申点と評定平均はほぼ同義で使われることがありますが厳密には、内申点=全教科の評価の合計、評定平均=合計を教科数で割った値の違いがあります。

大学の募集要項では評定平均3.8以上などと記載されるケースがあるため、自身の評定平均が条件を満たしているかの確認が出願の第一歩です。

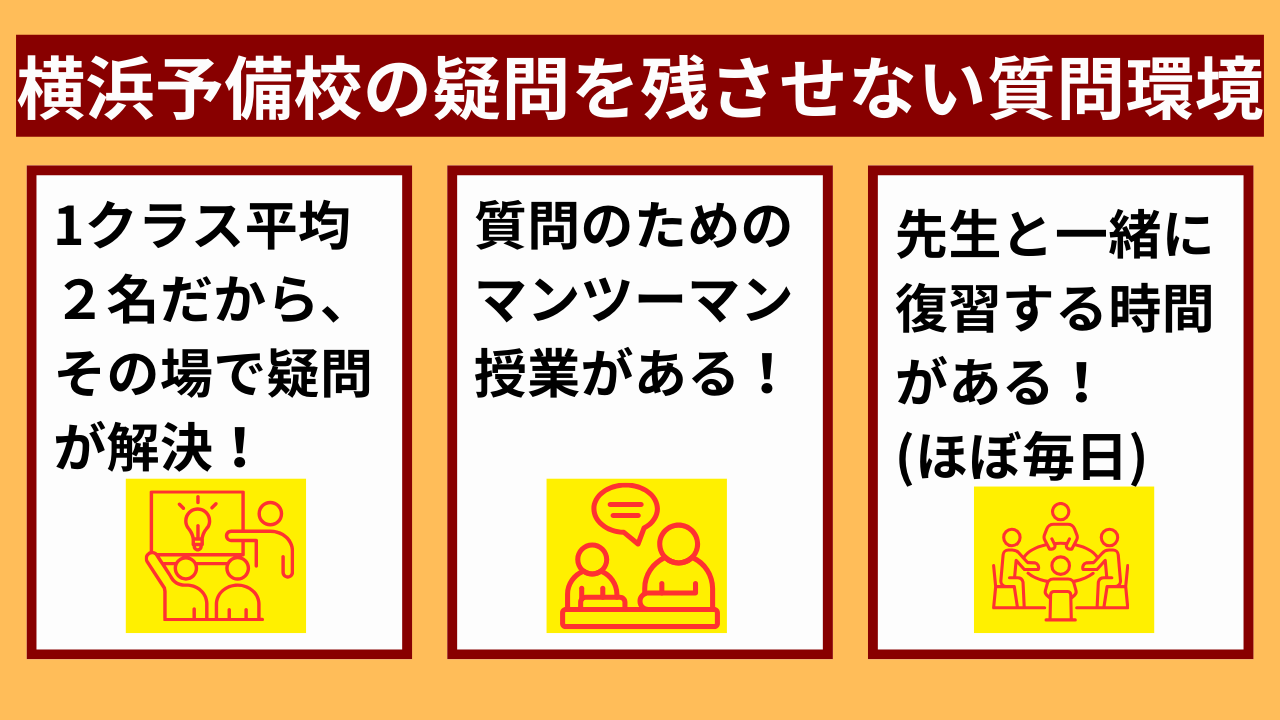

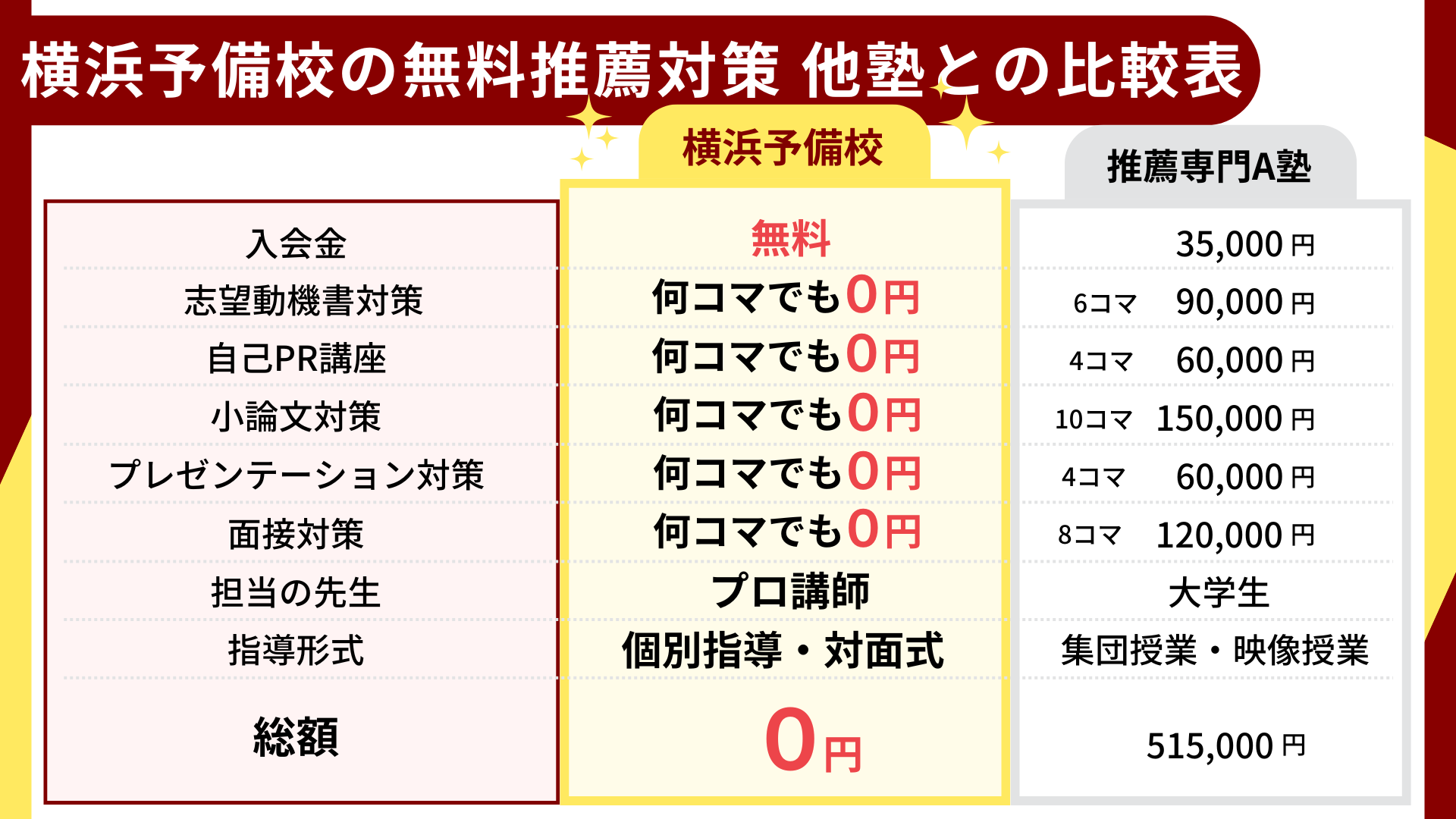

横浜予備校では、内申対策にも強みを持つ個別カリキュラムを通じて、生徒一人ひとりの現在の成績や志望校に応じたきめ細やかな学習指導を行っています。

1対1〜1対4の少人数制授業により、授業内容の理解度を高めるだけでなく、内申点アップに欠かせない家庭学習の習慣化や提出物の管理までサポートします。

成績を上げたいが勉強方法に迷っている方や、内申が不安という方は、まずは無料相談をご利用ください。

横浜予備校があなたの状況に応じて、成績向上と志望校合格のための適切な学習プランをご提案いたします。

大学受験に内申点は関係ある?

大学受験に対する内申点の重要性は、選抜方式によって大きく異なります。

一般選抜では学力試験の成績が重視され、内申点が合否に直結する場面はほとんどありません。

一方、学校推薦型選抜や総合型選抜では、内申点が出願資格や評価基準として活用されるケースも見られます。

ここでは、各入試方式ごとに内申点との関係を詳しく見ていきましょう。

学校推薦型選抜の場合

学校推薦型選抜では、出願要件として評定平均3.8以上などが設けられているケースが見られます。

内申点は単なる出願要件だけでなく、合否の判断材料に含まれる場合もあるため、普段から成績のバランスを意識した取り組みが欠かせません。

推薦書や調査書も加味されるため、日頃の学習姿勢や生活態度が重要な意味を持ちます。

教科の成績だけでなく、提出物の管理や授業中の取り組みなど日常の行動も、評価に反映されやすいため注意が必要です。

総合型選抜の場合

総合型選抜では、内申点そのものが厳密な基準になることは少ないものの、調査書などを通じて学業の継続性や安定性を見られる傾向があります。

また、出願資格として一定以上の評定平均を設定している大学も存在するため、成績を維持しておくことが有利に働きます。

学外活動や志望理由書と組み合わせて総合的に評価されるため、準備の幅が広い方式です。

その分、早い段階から内申点を含む学業成績や活動実績を整えておくことが、合格への近道となります。

国公立大学の一般選抜の場合

一般選抜では学力試験の点数が合否の決め手になることが一般的ですが、一部の国公立大学では、調査書を参考資料として扱う場合があります。

特に面接や小論文を課す学部では、学業への取り組みや人間性を評価する補足資料として、内申点が間接的に影響を与えることがあります。

そのため、学力試験対策に注力する一方で、学校生活の日常的な取り組みにも一定の意識を持っておくことが望ましいでしょう。

私立大学の一般選抜の場合

私立大学の一般選抜では、入試の得点のみで合否を判定する方式が主流です。

ただし、附属校からの内部進学や一部の独自選抜枠では内申点を参照するケースもあるため、自校の進路指導で確認することが重要です。

特に、評定平均による優遇措置や特定学部での推薦型制度が併設されている場合には、見落としがないよう注意しましょう。

奨学金を利用したい場合

奨学金を利用する場合、内申点(評定平均)が申し込み条件に含まれることがあります。

例えば、日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金では、高校の最終学年の評定平均が3.5以上であることが応募資格の一つです。

この基準を満たしていない場合、奨学金制度そのものを利用できない可能性があります。

そのため、経済的支援を検討している場合は、早い段階から成績を意識した学習姿勢が必要です。

特に、将来的に家計負担の軽減を希望する場合は、内申点の維持も戦略的に取り組むべき要素のひとつでしょう。

内申点の影響度は志望校の募集要項で確認

大学受験で内申点がどの程度影響するかは、志望校や選抜方式によって異なります。

そのため、自分の受験スタイルは内申点がどこまで関係するのかを事前に把握しておくことが欠かせません。

ここでは、出願段階と合否判断の2つの視点から、確認すべきポイントを整理していきましょう。

出願要件に内申点が影響するか確認する

まず確認すべきは、出願そのものが可能かどうかに内申点が関わっているかです。

例えば、学校推薦型選抜では評定平均3.8以上など、一定以上の成績を満たさなければ出願できないケースが少なくありません。

大学の公式サイトや募集要項のPDFには、出願資格や推薦基準に関する情報が記載されています。

これらを丁寧に確認すれば、自分がその大学に出願可能かどうかを事前に判断できます。

特に推薦型や総合型選抜を検討している場合は、内申点に関する条件を見落とさないよう注意が必要です。

合否判断に内申点が影響するか確認する

出願要件を満たしたうえで、合否の判断に内申点がどのように使われるのかの把握も大切です。

例えば、総合型選抜や一部の推薦型選抜では、調査書や成績証明書の内容が選考資料として利用されることがあります。

この場合、学力試験や面接・志望理由書だけでなく、学校での取り組み全体が評価対象です。

志望校の評価基準を見落とさないよう、募集要項の選抜方法や評価基準などの欄を詳細に確認しておく必要があります。

大学によって評価項目や重視する基準は異なるため、早めに情報を整理しておきましょう。

横浜予備校では、志望校ごとの選抜方式や出願要件を詳細に分析し、それぞれの生徒に合った受験対策を提案しています。

難関校や医学部を目指す生徒にも対応できる柔軟な指導力を備えており、内申点の扱いや推薦基準などにも精通しているため、安心感を持っててお任せいただけます。

進路相談や受験戦略の立案まで幅広く対応できるのは、少人数制かつ一人ひとりと向き合う体制が整っているからです。

多すぎる情報に悩む前に、まずは無料相談を通じて、自分に必要な対策を明確にしませんか。横浜予備校が、受験成功に向けた第一歩を全力でサポートします。

大学受験のために内申点を上げるポイント

内申点は一朝一夕に上がるものではありません。日々の学校生活の積み重ねが評価に直結するため、意識的な行動が必要です。

出願要件や合否判断に影響する可能性がある以上、計画的に取り組むことが将来の選択肢を広げることにつながります。

ここでは、内申点を高めるために特に重視すべき行動のポイントをご紹介します。

きちんと出席する

内申点の評価では、出席状況が基本中の基本となります。

欠席や遅刻が増えると意欲が低い、継続力に欠けるなどの印象を与える可能性があり、どれだけテストの点数がよくても高い評定がつかない場合もあります。

健康管理や生活習慣を整え、安定して学校に通うことが前提です。まずは毎朝決まった時間に起きるなど、できることから習慣づけていきましょう。

定期テストで点数を取る

内申点は定期テストの結果が大きく反映されます。日々の授業を理解し、計画的な復習とテスト前対策の徹底が重要です。

また、苦手科目に偏らず全体の平均を意識すれば、バランスの取れた評価を得やすくなります。

苦手科目も放置せず、計画的に復習やサポートを受けることが内申点向上の鍵となります。

学校での生活態度に気をつける

授業中の姿勢や提出物の管理、教室での協調性なども評価の対象になります。

先生方は日々の様子を観察しており、成績には表れない態度や努力も内申点に影響を与えることがあります。

常に真剣に授業に取り組む姿勢を見せることが大切です。こうした日常の態度は、教科ごとの評価にも影響してきます。

課外活動を行う

部活動や生徒会、ボランティア活動など、学校外・授業外での取り組みも内申点にプラス材料として加味されることがあります。

特に総合型選抜や推薦型選抜では、人物評価や主体性をアピールする材料として活用できるため、積極的に参加する姿勢が大切です。

どのような活動でも、主体的に取り組んだ姿勢が内申や選考によい印象を与えます。

大学受験への内申点の影響を考えて志望校は早めに決めよう

ここまで見てきたように、内申点は受験方式によっては合否や出願そのものに関わる重要な要素となります。

特に学校推薦型選抜や総合型選抜を考えている場合、評定平均や調査書の内容が合否を左右するケースもあり、早めの対策が欠かせません。

そのためにはまず志望校や受験方式を早い段階で検討し、必要な内申点や提出書類、課外活動の準備などを逆算して進めていくことが大切です。

情報を集めながら、自分に合った選抜方式を選び、着実にステップを踏んでいくことが合格への近道となります。

もし志望校や受験方式に迷いがある場合は、学校の進路指導や予備校などの専門機関を活用して、早めの相談をおすすめします。

自分の現在の内申点や得意・不得意を正確に把握し、無理のない受験計画を立てていきましょう。

志望校や受験方式の選択に不安を感じたときは、一人で悩まず、信頼できるサポートの活用が合格への第一歩です。

横浜予備校では内申点の対策から志望校選び、出願書類の作成まで、一人ひとりにあわせた丁寧な支援を行っています。

進路指導に強い講師陣と、少人数制ならではの細やかなフォロー体制が整っているため、無理なく受験準備を進めることができます。

今後の受験に向けて不安がある方は、まずは無料の個別相談でお気軽にご相談ください。

横浜予備校が、あなたの進路選びと学習計画を一緒に考えます。