大学受験は高校入試よりも受験方法が多く、複雑です。

しかし、大学入試では自分に合った受験方法の選択や科目選びが合格するかどうかの境目にもなります。

そこで当記事では大学入試の種類や出題範囲、科目選びのコツを解説します。大学入試の迷いを減らして、1日でも早く合格に進み始めましょう。

目次

大学受験の入試の種類

大学受験の入試の種類は主に以下の4つに分けられています。

・一般選抜(国公立大学)

・一般選抜(私立大学)

・総合型選抜

・学校推薦型選抜

自分に合った受験方式を選ぶことが大学合格の近道となります、

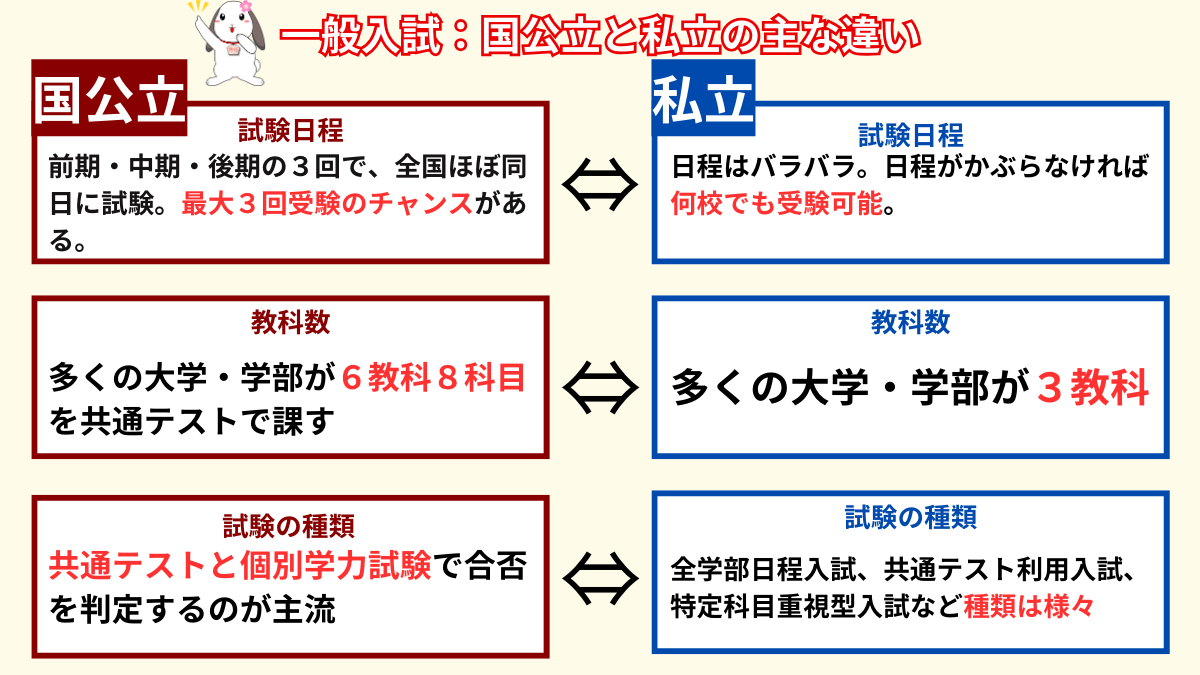

一般選抜(国公立大学)

国公立大学の一般選抜では、共通テストと個別試験の2段階の試験があります。

共通テストは全国で毎年1月中旬頃に行われる高校での学習度を測る試験です。

国公立大学の共通テストは国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報の7教科で21科目あります。回答方法は全問マークシート方式です。

共通テストの特徴は知識の詰め込みだけでなく、読解力や思考力、判断力が求められる点です。受験場所は自分の住んでいる近くの試験会場になるのが一般的です。

個別試験は前期日程と後期日程の2つから選択できます。前期日程は2月下旬頃、後期日程だと受験時期は3月頃です。個別試験の詳しい試験内容は大学によって大きく異なります。

また、共通テストを自己採点してみて、思い通りの結果が得られなかった場合は個別試験で受験校を変更することも可能です。

以上のように国公立大学の一般選抜は試験の点数で合否を決める学力重視の入試方式となります。

一般選抜(私立大学)

私立大学の場合でも一般選抜は学力重視の入試方法です。

私立大学の一般選抜は大学が独自に用意した個別試験か共通テストの点数で合否を決めます。

個別試験の科目は3教科のケースが多いですが、大学や学部によって1〜2教科の場合もあります。いずれにしても国公立大学よりも受験の教科数が少ないことが特徴です。

私立大学の入試日程は1月下旬〜3月上旬頃と大学によってさまざまなので、早めに調べておきましょう。

また、私立大学には共通テスト利用入試という方法もあります。

共通テスト利用入試とは共通テストの成績を合否の判断材料にしてもらえる制度です。

この共通テスト利用入試を活用すれば、共通テストを受けるだけで複数の私立大学に出願できます。

大学によっては共通テストと個別試験と比べて点数が高い方を採用したり、個別試験と総合成績で判断したり、共通テストの点数のみで判断したりと扱い方はさまざまです。

共通テスト利用入試は一般的に定員が少ないため、一般選抜よりもハードルは高くなります。

私立大学の一般選抜は受験に必要な科目がさまざまなので、自分に合った受験方法を早めに調べるのが効率的です。

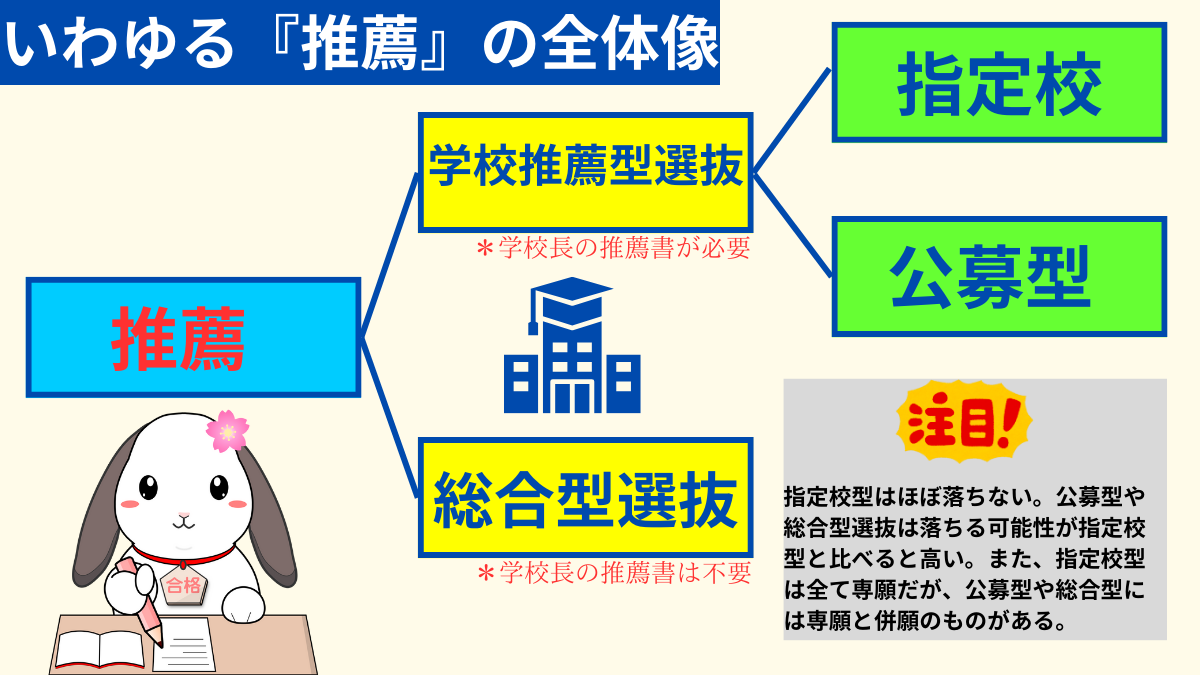

総合型選抜

総合型選抜は学力だけでなく、大学が求める学生像に合った学生を選抜する入試方法です。

選考方法は学校によってさまざまですが、志望理由書、調査書などによる書類選考、面接、小論文が一般的です。

しかし、大学によってはプレゼンテーションやグループディスカッション、学力試験や実技試験などがあることもあります。

特に国公立大学の場合は選考方法に共通テストが含まれている場合もあり、私立大学に比べて学力も必要です。

出願の条件は一定の評定平均や資格の有無などの大学が提示する条件を満たすことです。

そのため、総合型選抜に興味があるなら大学が提示する条件をチェックする必要があります。

出願の時期は9月上旬頃です。ただし、大学によっては6月頃に受験する手続きが必要な大学やオープンキャンパスの参加が条件の大学もあります。

そのため、総合型選抜での合格を目指すなら早めに受験に向けて動くのが重要です。

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜とは出身高校の学校長に推薦してもらう入試方式です。

出願するには大学が指定する評定平均などの条件を満たす必要があります。

推薦がもらえたら書類選考や面接、小論文、学力検査などを実施して合否を決めます。国公立大学の場合は学力の検査として、共通テストの結果も審査対象となります。

詳しい審査内容は各大学の募集要項を調べましょう。また、高校に推薦してもらうという性質上、合格したら必ず進学する必要があります。そのため、掛け持ちの出願はできません。

学校推薦型選抜には指定校と公募の2種類があります。指定校制は大学側が指定している高校の生徒が出願できます。

1つの高校から指定校制で推薦できる人数は毎年限られているので、出願を希望する生徒が多い場合は高校内での選抜となります。対して、出願できれば合格する確率は高くなる傾向があります。

公募は出身高校の学校長の推薦があれば、誰でも出願できます。国公立大学の学校推薦型選抜は基本的に公募推薦のみです。

また、私立大学に比べて募集人数が限られていて、成績の条件も厳しい傾向にあります。

大学によって異なりますが、学校推薦型選抜の出願時期は11月頃です。合格発表は12月頃になるケースが多いとされています。

学校推薦型選抜は高校入学からの評定平均や学習レベルが重要視されます。

そのため、高校1年生のときから勉強を頑張っているならば、一般選抜よりも合格しやすいかもしれません。早めに自分に合った受験方式を選ぶと合格への近道となります。

横浜予備校では、共通テスト対策を含む一般選抜への対応はもちろん、小論文や面接を含む推薦型・総合型選抜の対策まで、一人ひとりに合わせた受験プランをご提案することが可能です。

1クラス最大4名(1クラス平均2名)までの少人数制授業を活かし、生徒の理解度や課題に合わせて、丁寧に指導を行っています。

さらに、日々の学習状況を講師が細かく把握し、志望校に応じた個別のサポートを行うことで、入試方式の選定から受験本番まで、着実に準備を進めることができます。

自分に合った受験方法を見つけたいと感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

大学受験の受験科目や出題範囲

次は大学受験の受験科目や出題範囲について解説します。

一般選抜(国公立大学)の場合

国公立大学の入試では共通テストと個別試験の2種類の試験を受けます。まず共通テストですが、国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報の7教科あります。

また、科目は21科目あります。この21科目すべてを受ける必要はありません。自分が受けたい大学や学部が指定している科目を選択します。

国公立大学の場合は文系でも理系でも受験に必要なのは6教科8科目です。文系と理系では内容が少し異なります。

まず、文系でも理系でも必須なのが国語、外国語、情報、数学です。外国語はドイツ語、フランス語、中国語、韓国語、英語から選択できますが、基本は英語です。

文系の場合は理科の教科から物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎のうち2つを選択します。この理科の基礎と名前が付く科目は2つで1科目とカウントします。

さらに地理歴史の教科から2つを選択します。以上の6教科8科目です。

理系の場合は国語、外国語、情報、数学に加えて物理、化学、生物、地学から2科目、地理歴史から1科目を選択します。

違いは文系の場合は理科の教科は基礎と名前に付く科目を2つ選択することと地理歴史は2科目必要な点です。

対して、理系は地理歴史が1科目ですが、理科は基礎ではない科目を2つ選択する必要があります。

このように国公立大学の場合は文系でも理系でも6教科を受験する必要があります。個別試験の受験科目は大学や学部によってさまざまです。

一般選抜(私立大学)の場合

私立大学の共通テストは主に3教科が一般的です。大学や学部によっては2教科や1教科の場合もあります。

国公立大学に比べて必要な教科や科目が限られているのが特徴です。

また、文系は理科が不要だったり、理系は国語が不要だったりと受けなくてよい教科が明確になっています。

そのため、自分の志望校が指定している教科を調べ、早めに受験する科目を絞れば効率的に受験勉強できます。

例えば、桜美林大学のビジネスマネジメント学群だと共通テストで地理歴史、数学、公民、理科、情報のうち1つを選択し、英語と国語は個別試験という受験方式があります。

また、同じ桜美林大学のビジネスマネジメント学群でも共通テスト3教科3科目受験すれば、個別試験はなしという受験もできます

このように私立大学の場合は大学や学部によって受験科目は大きく異なります。

そのため、自分が志望する受験方式だとどの科目を勉強すればよいのか早めに対策することが重要です。

総合型選抜の場合

国公立大学の総合選抜は小論文や課題レポート、面接での試験もありますが、共通テストを課す大学もたくさんあります。

例えば、横浜国立大学の教育学部では自己推薦書、課題レポート、小論文のほかに共通テストを6教科8科目課しています。

私立大学の総合選抜の場合は書類審査と小論文、面接が一般的です。

難関大学の場合だとプレゼンテーションやグループディスカッションを課せられることもあります。

例えば、神奈川大学の法学部では試験内容は小論文と面接のみとなっており、共通テストなどの筆記試験はありません

学校推薦型選抜の場合

国公立大学の学校推薦型選抜では小論文や面接、グループディスカッションに加えて共通テストを課す大学もあります。

例えば、東京大学の法学部では書類審査とグループディスカッションの他に6〜7教科8科目の共通テストが課されています。

横浜国立大学の場合はほとんどの学部で学校推薦型選抜は小論文と面接が試験内容となっており、共通テストはありません。

また、国公立大学の学校推薦型選抜は出願する条件が厳しく、募集人数も限られています。

私立大学の学校推薦型選抜はほとんどの学校で共通テストは実施されていません。

多くの学校では面接と小論文のみの試験内容ですが、学部によっては大学独自の学力試験があります。

大学入試の科目の選び方のポイント

次は大学入試の際に科目を選ぶポイントを解説します。

志望大学の条件に合った科目を選ぶ

大学受験の際にはまず志望大学の条件に合った科目を必ずチェックしましょう。

特に私立大学は合格条件となる科目が大学や学部によって大きく異なります。

例えば、神奈川大学の法学部の場合は国語、英語は必須ですが、日本史、世界史、地理、政治経済は1つのみ選択して受験できます。

まずは志望大学の条件に合った科目を選び、効率的に受験勉強しましょう。

配点も確認したうえで選ぶ

実は大学受験は同じテストを受けていても配点が異なるケースが多いです。これは大学や学部によって重要視する教科が違うからです。

例えば、関西学院大学の場合は本来英語、国語、地理歴史と数学で200点ずつで合計600点の配点になっています。

しかし、受験方式によっては英語を300点にしてその他の教科を150点ずつにして合計600点にすることもできます。

つまり、自分の得意教科の配点を大きくした受験方式が可能です。このようなケースも多いので、大学受験の際は試験の配点も必ず確認しましょう。

得点につながりやすい科目を選ぶ

大学受験の際は得点につながりやすい科目を選ぶことも重要です。

例えば、世界史探求、日本史探求、倫理、政治・経済の4つは得点につながりやすい科目と言われています。

なぜなら、上記の科目は暗記での対策がしやすいからです。また、日本史や政治・経済は実生活にも身近なため学習もしやすいです。

倫理に関してはある程度受験で扱われる範囲が決まっているので、対策もしやすいとされています。

そのため、世界史探求、日本史探求、倫理、政治・経済の4つは得点につながりやすい科目と言われています。

短期間で勉強しやすい科目を選ぶ

大学受験では短期間で勉強しやすい科目を選ぶのも重要です。

例えば、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎の4科目です。

これらは科目名に基礎と付いているとおり出題範囲が狭く、対策がしやすい科目とされています。

そのため、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎は短時間で勉強しやすいため大学受験に効率的です。

科目を絞りすぎないように注意する

私立大学の場合は2教科や1教科のみで受験できる大学もあります。

受験生にとっては勉強する負担が減るのですが、早い段階で2教科や1教科の受験に絞るのは危険です。志望校の選択の幅が狭まってしまいます。

このように、大学入試では出願条件や配点、科目の特性を踏まえたうえで、戦略的に科目を選ぶことが重要です。

ただし、自分に合った選択肢を見極め、無駄のない受験計画を立てるには専門的なアドバイスが欠かせません。

横浜予備校では、志望校ごとの出題範囲や傾向を徹底的に分析し、生徒一人ひとりに適切な科目選定と受験プランを提案しています。

大手予備校で活躍する一流講師が、最大4名の少人数制授業で深く丁寧に指導し、学習内容の定着にはアウトプット重視の「ハマプレ」や個別演習の「ハマトレ」といった独自メソッドを活用しています。

さらに、学習の進捗管理や自習のサポートも講師が一貫して行うため、限られた時間のなかでも効率よく対策を進めることが可能です。

受験で失敗しないために、出題範囲の正確な把握と的確な科目選びから始めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

大学受験の入試日程の流れ

大学受験の日程は、まず総合型選抜の出願が9月から始まり、試験は10月頃に行われます。

次に11月頃に学校推薦型選抜の出願が始まります。

学校推薦の場合は合否の発表は12月頃です。共通テストは1月中旬頃に行われ、個別試験が2月〜3月下旬に実施されます。

また、早めに受験科目を選択した方が効率的に勉強できます。

高校2年生の段階で志望校と受験方式、受験する科目を決めていきましょう。

大学受験の出題範囲や入試の種類を知って対策を立てたいなら

当記事では大学入試の種類や出題範囲、科目選びのコツを解説しました。

しかし、まだ自分はどの受験方式を選択するのが適切なのか、どの科目を選べばよいのか分からないと思います。

大学受験では、志望校によって出題範囲や傾向が大きく異なるため、やみくもに勉強するのではなく、戦略的に学習を進めることが合格への近道です。

横浜予備校では、最大4名の少人数制授業とプロ講師による徹底指導により、生徒一人ひとりの志望校に合わせて、必要な出題範囲に特化した学習プランを個別にご提案しています。

さらに、インプット・アウトプット・定着確認を行う復習システムで、効率よくしっかりした得点力を高めることが可能です。

難関大学への合格を目指し、出題範囲を見極めながら着実に力をつけたい方は、まずはお気軽にご相談ください。