高3の12月は、受験本番が目前となった重要な時期です。

焦りを感じている方や、やる気はあるのに何から始めてよいかわからずに手が止まっている方もいるかもしれません。

また、お子さんの様子を見て不安を感じている保護者の方もいるでしょう。

残された時間をしっかりと活用することで、目指す進路に近づける可能性は十分にあります。

本記事では、勉強の優先順位や効率的なスケジュールの立て方などを具体的に解説します。

今やるべきことを整理することで、焦りは軽減され、前向きに受験勉強へ取り組む一歩が踏み出せるでしょう。

目次

高3の12月からの勉強スケジュールの立て方

12月になると、試験までの残りの日数が限られてきます。

そのような状況では、無理のないスケジュールを立て、効率よく勉強を進めることが大切です。

ここでは、共通テストを受験する場合と受験しない場合にわけて解説します。

自分の立場に合った優先順位を意識して、重要な12月を過ごしましょう。

共通テストを受験する場合

共通テストは、国公立大学を目指す受験生にとって合否を大きく左右する重要な試験です。

共通テスト利用入試を導入している私立大学でも得点が合否を左右するため、計画的な対策が欠かせません。

まずは、志望校のボーダーラインを把握しましょう。

必要な得点から逆算して学習を進めます。

ボーダーラインを把握できたら、志望校の過去問に取り組みます。

大学や学部ごとに出題傾向が違うため、問題の難易度やよく出題される分野を確認することが大切です。

また、時間配分を意識して優先順位を決めたうえで、制限時間内に問題を解ききる練習も取り入れておきましょう。

共通テストを受験しない場合

共通テストを受験しない場合は、志望大学の試験に的を絞った対策が必要です。

大学や学部で出題傾向が異なるため、まずは過去問を使って頻出分野や出題形式を把握しましょう。

過去1年分だけでなく、同じ科目の複数年分を連続して確認すると、傾向がより明確になります。

傾向がつかめたら、試験時間を意識して問題演習に取り組み、間違えた問題は重点的に復習します。

似た学部の過去問に挑戦することも有効です。

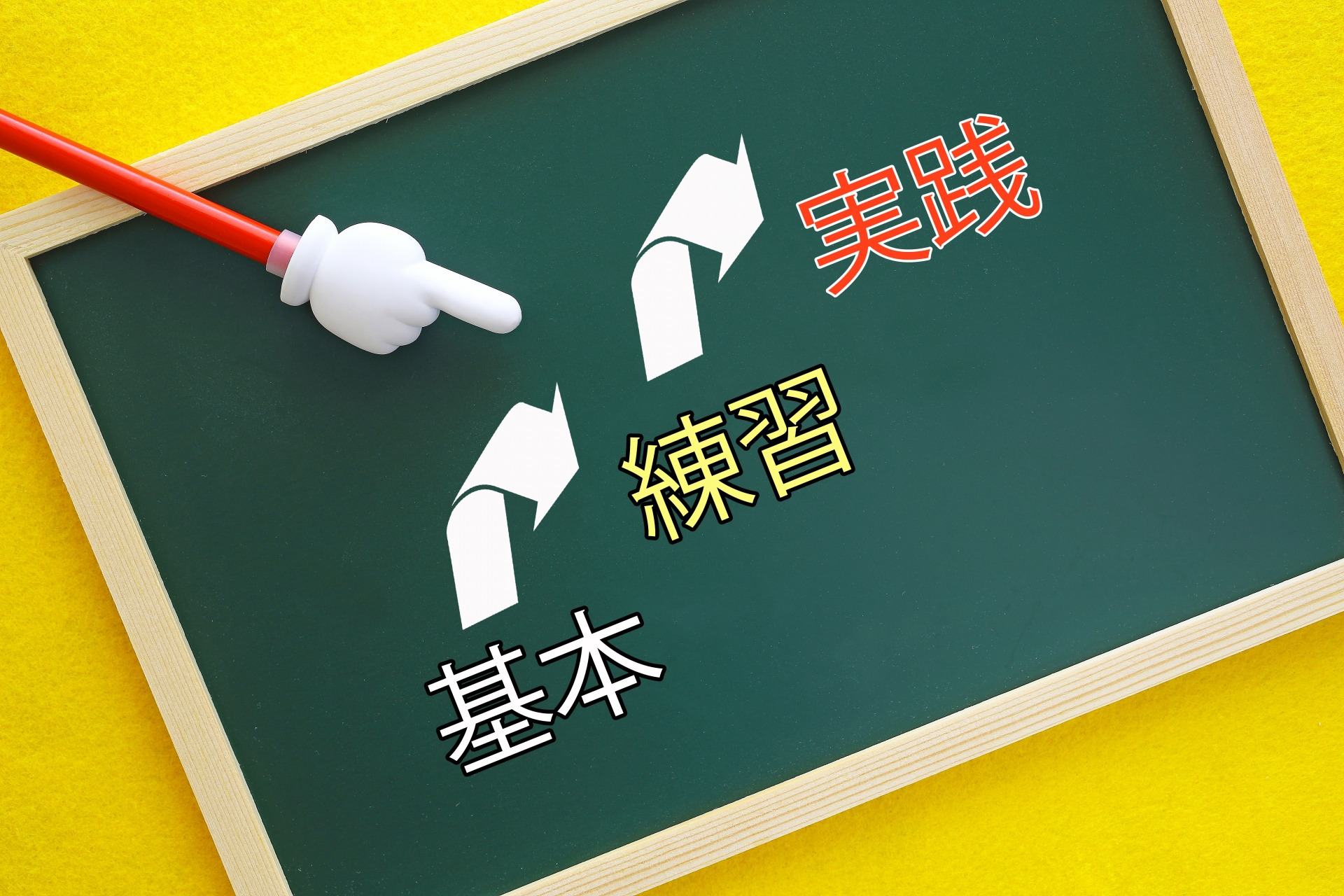

基礎を固めたうえで、出題傾向に焦点をあてた演習を繰り返し行い、解ける問題を着実に増やしていくことが大切です。

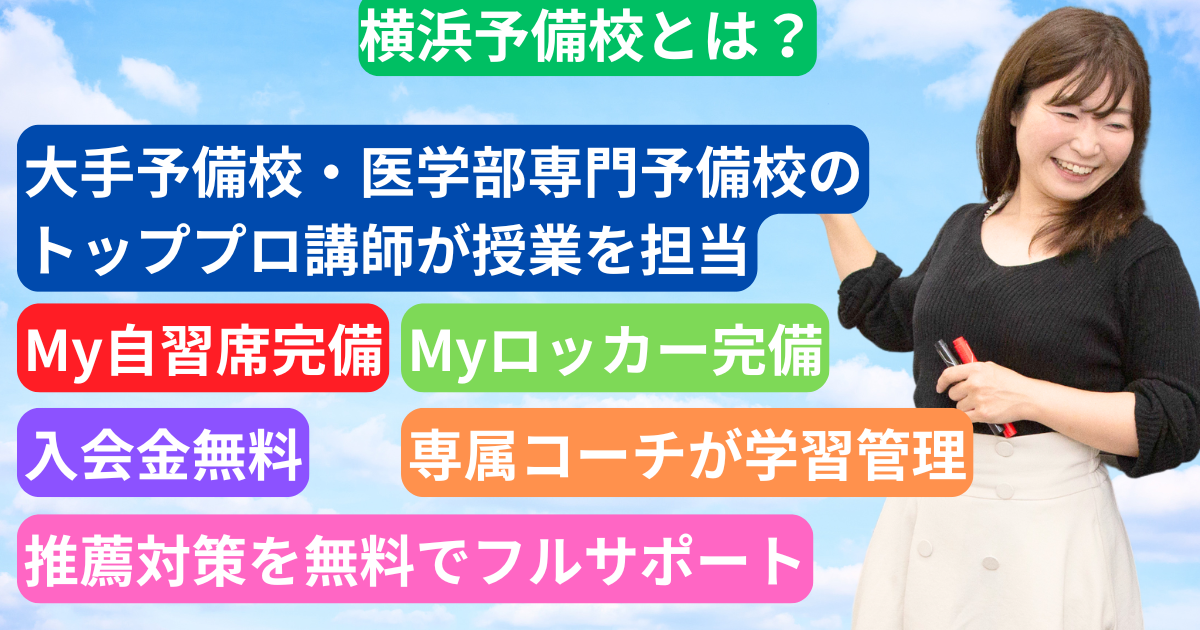

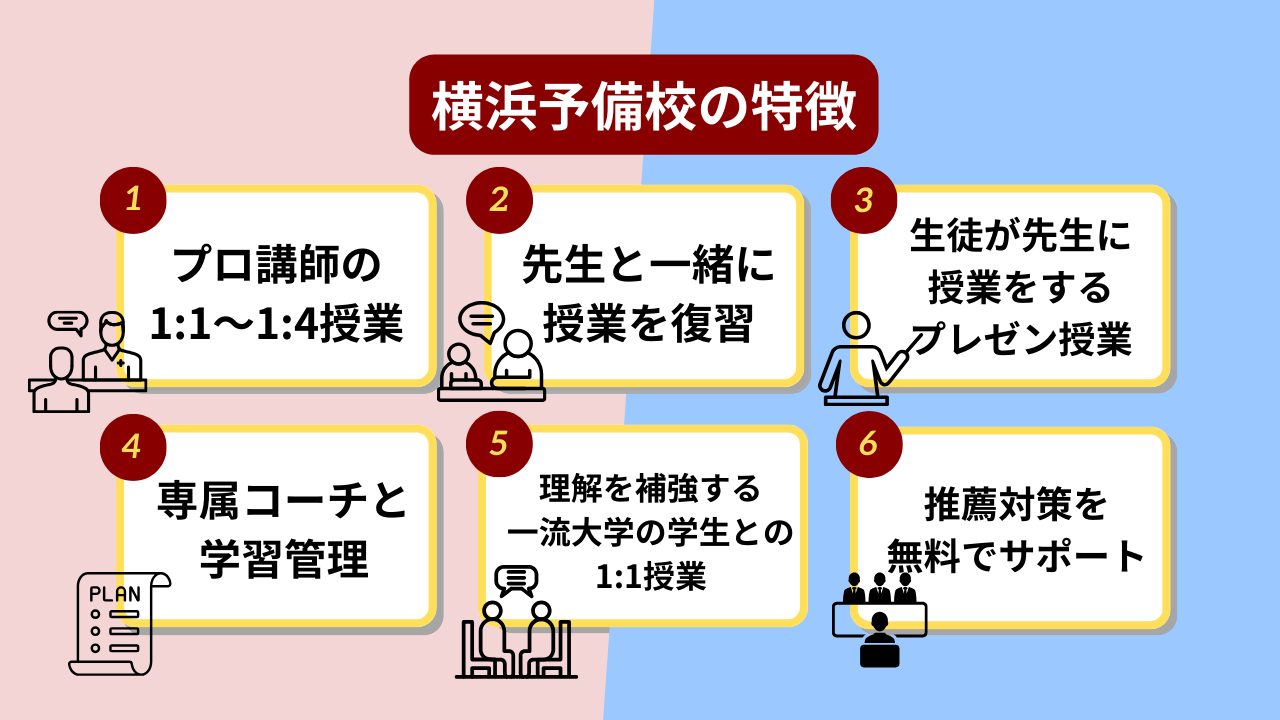

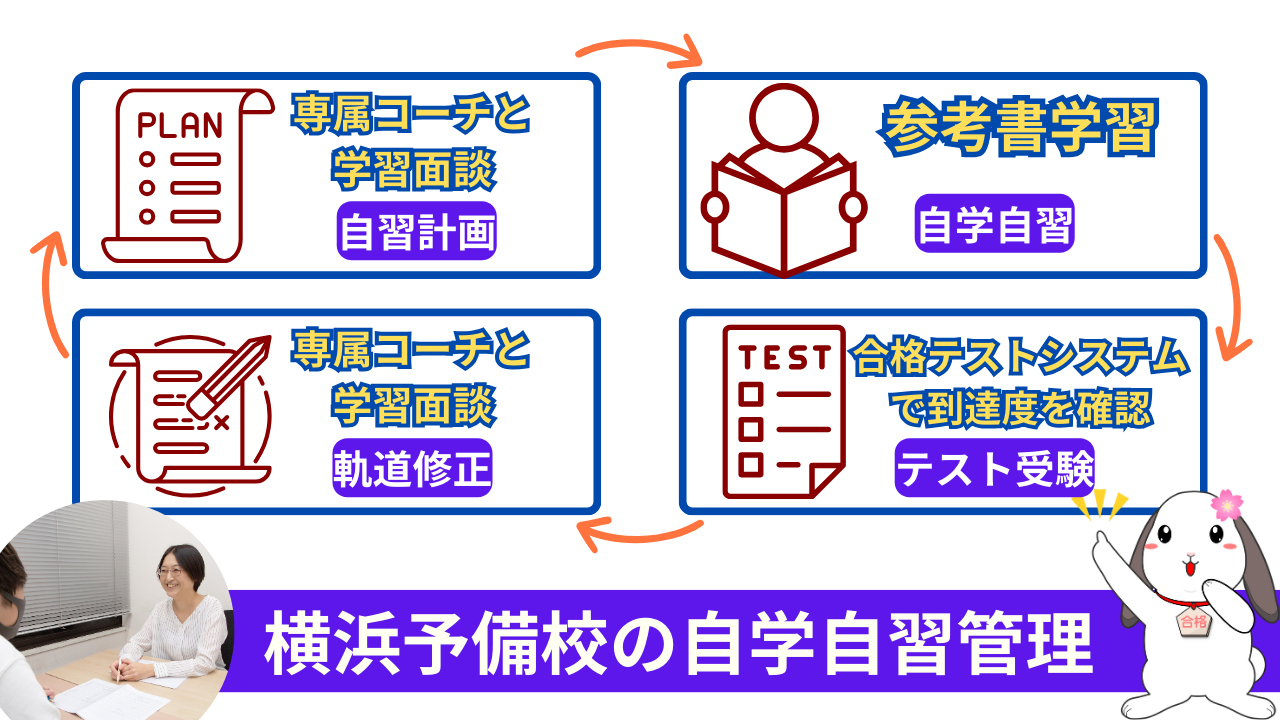

横浜予備校では、受験生一人ひとりの学力・志望校・試験スケジュールに合わせて、無理なく続けられる学習計画を個別に設計しています。

経験豊富なプロ講師が現在の学力を丁寧に分析し、どの科目・単元から優先的に取り組むべきか、苦手分野はどのように克服していくかを具体的に提案します。

計画倒れにならず、成果につながる実践的なサポートが受けられるのは、少人数制(1クラス平均2名)で講師が一貫して伴走する横浜予備校ならではの強みです。

「効率的に勉強したい」「何から始めればいいかわからない」と感じている方は、ぜひ無料相談をご活用ください。

今の課題を一緒に整理し、志望校合格までの道筋を一緒に描いていきましょう。

高3の12月の勉強時間の目安

周囲と比べて自分の勉強時間が足りているのか、不安に感じる方もいるでしょう。

高3の12月は、受験本番に向けたラストスパートの時期です。平日は学校があるため6〜8時間、休日や冬休み期間中は10時間以上の学習時間を確保しましょう。

これは一つの目安となりますが、単に長時間机に向かうだけでは効果があがりません。

午前や午後・夜と時間帯ごとに学習内容をわけ、暗記科目は隙間時間を活用するなど、集中の質も意識することが大切です。

また、苦手な教科を重点的に行うように、各科目への配分も重要になります。

目安をもとに自分の勉強時間を振り返り、必要に応じて修正を加えていくことが合格への一歩となります。

高3の12月にやっておくべきこと

焦りもあり、何から手をつければよいかわからないと感じる方もいるかもしれません。

高3の12月は、限られた時間のなかで優先順位を見極めることが大切です。

直前期に実力を発揮できるよう、学習と並行して心身のコンディションを整えていきましょう。

やるべきことを整理し、一つずつ丁寧に取り組んでいくことが合格への近道です。

受験する大学を決める

大学受験の対策を進めるうえで、志望校の選定は重要な出発点です。

ただし、第一志望だけに絞りすぎると、急な変更に対応できなくなるリスクがあります。

学力・試験科目・入試方法は大学によって異なるため、第一志望群として3から4校を設定しておくことが現実的です。

また、偏差値に注目せず自分が学びたい内容や入試傾向との相性も確認しましょう。

複数の選択肢を持っておくことで、精神的にも余裕を持てるようになります。

受験スケジュールを把握しておく

複数の大学を併願する場合、入試日程や試験科目が重複したり連続したりする場合もあります。

受験に向けて集中力を維持するためには、あらかじめ受験スケジュールを整理しておきましょう。

各大学の試験日や出願締切日を一覧にまとめて、カレンダーなどに視覚的に記録しておくと見通しが立てやすくなります。

受験当日の移動時間や休憩時間を含めて計画しておくと、直前での混乱を防ぎ、学習や体調管理に集中できるようになるでしょう。

志望校に特化した対策をする

直前期になると、焦りから過去問や予想問題ばかりに手を出してしまう方もいますが、基礎が不十分な状態では効果的とはいえません。

まずは教科ごとの基礎事項を固めたうえで、志望校に特化した対策に移行しましょう。

志望校の過去問を活用し、出題傾向や頻出テーマを把握しながら、弱点分野を重点的に補強します。

基礎力と志望校特有の出題形式を両立させることで、より実践的な得点力が身につきやすくなります。

限られた時間を有効に使うには、この順序が大切です。

過去問を解く

過去問演習は、志望校の傾向やレベルを把握するための適切な手段です。

同じ科目でも大学や学部によって出題内容や難易度が大きく異なります。

直前期には、共通テストの目処がついた受験生や私立大学志望の方も含めて、志望校の過去問に取り組むことがおすすめです。

本番を想定したシミュレーションをする

受験本番を想定したシミュレーションでは、問題演習だけでなく、当日の生活リズムも含めた準備が必要です。

試験開始時刻に合わせて起床時間を調整し、食事や休憩のタイミングも事前に決めておくと、当日も落ち着いて行動しやすくなります。

受験会場までの移動ルートや所要時間を確認しておくと、万が一のトラブルにも冷静に対処できるでしょう。

本番さながらの1日を模擬的に過ごすことで、試験当日も気持ちが楽に過ごせます。

生活リズムや体調を整えておく

高3の冬休みは、学習時間を確保することに集中しがちですが、生活リズムと体調の管理も合格に向けた重要な要素です。

入試本番は午前から開始されるため、早朝に脳が活性化するように、毎朝6時台に起床して生活習慣を整えましょう。

十分な睡眠を確保することも大切です。

また、風邪やインフルエンザの流行期のため外出は適度にし、帰宅後の手洗いうがいやマスクの着用・栄養バランスのとれた食事で体調を守っていくことが求められます。

横浜予備校では、生徒一人ひとりの学力や性格に応じて柔軟に対応できる個別指導を行っており、単なる知識の詰め込みではなく、本質的な理解と定着を促す学習プログラムを提供しています。

なかでも、自分の言葉で説明する「ハマプレ」は、理解を深めながら記憶にも残りやすいアウトプット型授業として、多くの受験生に支持されています。

進捗管理も徹底しており、生徒ごとの学習状況を細かくチェックしながら、今必要な課題にピンポイントで取り組める体制が整っているのが大きな強みです。

「自分に合う学習方法が見つからない」「成績が伸び悩んでいる」と感じている方は、まずは無料相談で今の課題や悩みを一緒に整理してみませんか。

合格に向けた第一歩を、ここから踏み出しましょう。

【教科別】高3の12月からの大学受験勉強の内容

12月の受験直前期には、教科ごとに効率よく得点を伸ばす戦略が重要です。

ここでは、各教科にわけて勉強の内容を解説します。

無理に新しい参考書に手を出すよりも、過去問とのバランスをとりながら復習を徹底することが成果につながります。

国語

現代文は、入試直前期に差がつきやすい科目です。

毎日1題以上の問題を時間を測って解くことで、読解スピードと設問処理能力が向上します。

特に過去問演習では、時間内に読み終わる力と設問意図をつかむ力の両方が必要です。

復習では問題の正答だけでなく、なぜその選択肢を選んだのかを分析しましょう。

記述式の対策が必要な場合は、文章の要点を100文字程度でまとめる要約練習を取り入れます。

古文や漢文は単語・文法・句法を徹底的に暗記しましょう。

知識が土台にあると、文章全体の構造が見えるようになります。

暗記が終わったら、実践問題で知識の定着を図ることが得点アップにつながります。

数学

数学は、量より質を重視した問題演習が鍵になります。

単に解くだけではなく各問題に複数の解法を考え、公式をどのように活用したかを導き出し、理解を深めることがポイントです。

また、過去問や予想問題を活用し、自分の志望校の出題形式や傾向に沿った勉強を進めることも必要です。

記述問題では、採点者へ伝える表現力も求められるため、自分の言葉で伝えるトレーニングにも取り組みましょう。

時間配分の練習も並行して行うと、本番で焦らず対応ができます。

英語

英語は長期的な積み重ねが必要な科目ですが、直前期でも効率よく伸ばせる分野があります。

語彙や文法の知識が不足している場合は、基礎単語帳や文法問題集を使用して暗記と例文理解を同時に進めましょう。

ある程度基礎が仕上がっている受験生は、長文読解と英作文対策に集中することがおすすめです。

特に過去問を活用して、出題傾向や文体に慣れておくと、本番で焦らずに解答できます。

長文読解では、文構造を正確に把握する力と文脈から意味をつかむ力がポイントです。

また、英作文では使える構文を暗記し、例文を真似して書くことで表現の幅が広がります。

共通テスト対策としてリスニングも並行して進めると、総合的な得点力が身につきます。

理科

理科の勉強では、分野ごとに得点源と理解が甘い部分を見極めて対策を行うことが大切です。

物理は特に力学と電磁気を中心に、原理や公式の意味を理解したうえで演習をこなすことが得点力アップにつながります。

化学はすべてのバランスが問われるため、まずは教科書レベルの知識を徹底的に覚え、その後に計算問題を繰り返して定着させましょう。

生物は暗記中心に見えますが、実は本質的理解や論述力も求められます。

知識を問う問題と論述問題の両方を意識し、答えを自分の言葉で説明できるようにしておくことが大切です。

地学は短期間でも得点アップが狙える科目で、暗記量も少ないため、教科書の読み込みと問題演習を丁寧に行えば得点源に変えられます。

社会

社会科目は知識量が勝負の科目ですが、流れと背景を意識した学習が記憶定着に大きく影響します。

日本史では各時代の政治や経済、文化の変化や人物の行動を関連付けて理解することが大切です。

年号や用語の暗記には、一問一答集や語呂合わせを活用しましょう。

世界史は、歴史の流れを把握することが得点力向上に直結します。

ヨーロッパ史や中国史など頻出分野を重点的に復習しましょう。

地理は系統地理から地誌の順で勉強を進め、考える習慣が必要です。

政治経済は教科書レベルの用語暗記と時事問題の知識を並行して学ぶとよいでしょう。

新聞やニュースアプリを活用し、時事ネタを入試に活かせる形で整理しておくこともポイントです。

試験直前の12月からの受験勉強を万全に行いたいなら

12月からの受験勉強を成功させるには、正しい戦略と集中できる学習環境が欠かせません。

独学では不安を感じるなら、予備校や個別指導塾の活用がおすすめです。

横浜予備校では、高校3年生の限られた時間をできる限り活かせるよう、実践的かつ効率的な受験対策を徹底サポートしています。

少人数制(1クラス平均2名)の個別指導により、生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせて学習内容を柔軟にカスタマイズしています。

合格から逆算したオリジナルカリキュラムで、無理なく成果を積み上げることが可能です。

また、学力分析と戦略的なスケジューリングにより、直前期でも「今、何をやるべきか」が明確になるため、迷いなく勉強に集中できます。

「時間がない」「何から始めればいいかわからない」と悩んでいる方こそ、効率的なサポートが必要です。

気になる方は、まずお気軽にご相談ください。

あなたの状況に合わせて、適切な学習の道筋を一緒に考えます。

受験本番に向けて、横浜予備校が全力で伴走します。