難関大学合格のためには、高校3年間で授業以外に4000時間以上の勉強時間を確保する必要があるといわれています。

高校1年生のうちに基礎固めをしっかり行うことで、高校2年生から本格的な志望校対策に移行しやすくなるでしょう。

この記事では、難関大学合格に必要な勉強時間の目安を紹介します。

勉強時間を無駄にしないための勉強法も具体的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

- 難関大学合格に必要な勉強時間

- 高校3年間で授業以外に4000時間が目安

- 東大・京大は1日10時間超

- 旧帝大・早慶上智でも1日8時間オーバー

- 休日や夏休みはさらに長時間が必要

- 早く受験勉強を始めると有利に

- 学年ごとに必要な勉強時間

- 高校1年生は1日2時間半が目安

- 高校2年生なら1日3時間半

- 高校3年生になると6時間半が必要

- なぜ長い勉強時間が必要なのか

- 点数差がつくのはオーソドックスな問題であるため

- 勉強量をこなせば効率もアップする

- 難関大学に合格するための勉強法

- スケジュールをしっかり管理する

- 早い時期に基礎力をつけておく

- 最低5年分の過去問を解く

- 難関大学合格に向けた勉強時間と効率的な勉強法

難関大学合格に必要な勉強時間

難関大学に合格するためには、勉強の質(学習内容)はもちろんのこと量(勉強時間)を意識することも大切です。

ここでは、東大や京大をはじめとした難関大学合格に必要な学習時間を紹介します。

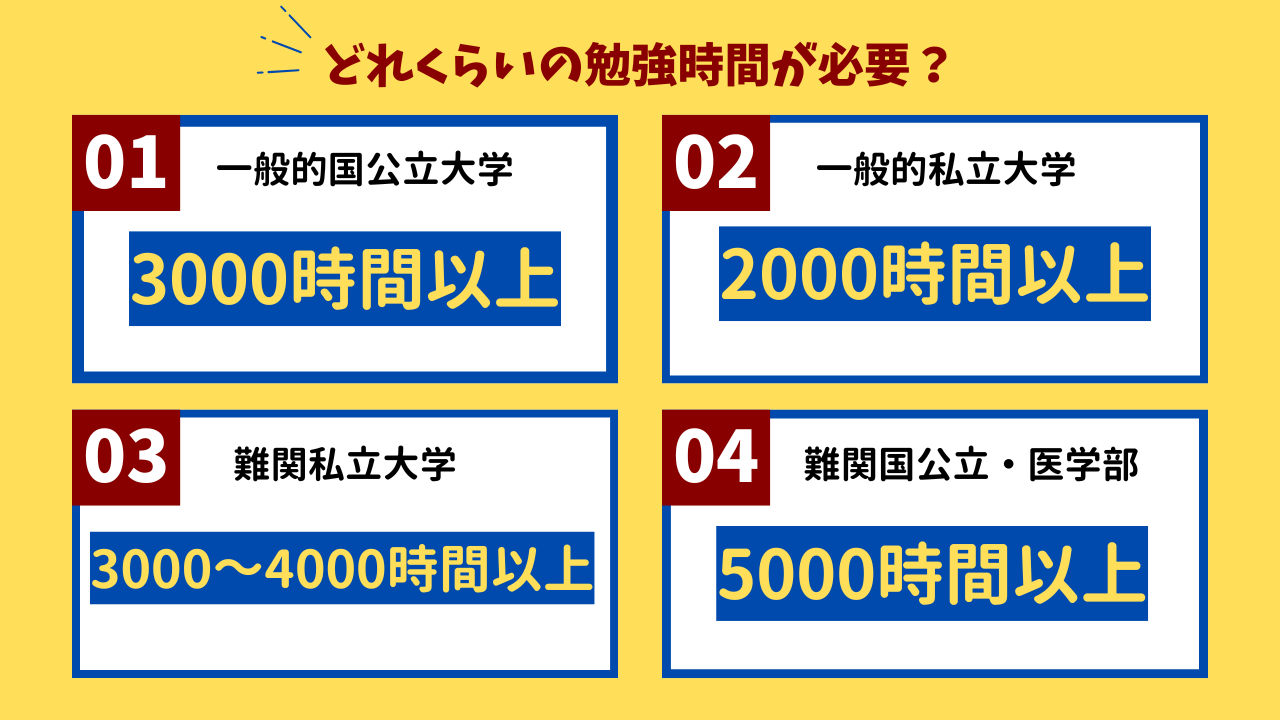

高校3年間で授業以外に4000時間が目安

難関大学に合格するために高校3年間で授業以外に確保すべき勉強時間は約4000時間とされています。

4000時間は途方もない勉強時間に見えますが、3年間コツコツと積み重ねてきた努力の証です。

なるべく勉強時間を割くことで、合格への道が見えてくるでしょう。

ある塾で行われた調査によると、難関大学の現役合格者と不合格者とでは、勉強時間に200時間以上の差があったことがわかっています。

毎日の積み重ねにより高校3年間で大きな差が開くため、意識的に勉強時間を確保することが重要です。

東大・京大は1日10時間超

東大・京大の合格者の6月〜10月頃までの勉強時間は、1日平均約10時間48分です。

勉強時間が長くなる理由は、学習すべき教科の数にあります。

東大・京大の受験には6教科8科目以上の共通テストに加え、個別試験への対策も欠かせません。

さらに、東大・京大は全国でトップクラスの国立大学です。1つ1つの教科を着実にこなすため、高校3年生の中盤から後半にかけては1日10時間超の勉強時間の確保が必須になるでしょう。

旧帝大・早慶上智でも1日8時間オーバー

東大・京大を除く旧帝大は約8時間6分、早慶上智は平均約8時間36分と、ほかの難関大学合格者も受験生時代の6月〜10月頃には1日8時間を超える勉強時間を取っています。

旧帝大は難関国立総合大学の通称であり、国立のなかでも高いレベルを誇る大学です。

東大・京大に及ばずとも高い学習能力が求められます。

私立大学は国立大学より受験科目が少なくなりますが、早慶上智のような難関大学では各科目ごとの徹底した対策が必要です。

そのため、長時間の勉強により学習レベルを上げる学生がほとんどです。

休日や夏休みはさらに長時間が必要

大学受験生全体の平均勉強時間は、平日だと3〜6時間が約60%なのに対し休日は7時間以上が約40%を占めています。

このことから、休日や夏休みは平日よりさらに長時間の勉強が求められるでしょう。

ただし、上記はあくまでも大学受験生全体の平均勉強時間です。

大学受験生全体のなかには、休日に10時間以上の勉強時間を取る方が約20%存在します。

そのため、東大・京大をはじめとした難関大学を目指す場合には、全体平均以上の時間を取ることが大切です。

早く受験勉強を始めると有利に

一般的に、受験勉強は早期に始めた方が有利になるといわれています。

前述のとおり、難関大学合格者が3年間にかけた勉強時間は約4000時間です。

高校2年生の4月から受験勉強を始めた場合、高校3年生の1月末まで約95週あります。

4000時間÷95=42時間なので、1日平均約6時間勉強しなければ4000時間には達しません。

一方で高校1年生の4月から受験勉強を始めれば、高校3年生の1月末までは約148週あります。

4000時間÷148=27時間となり、1日平均約4時間の勉強で済ませられる計算です。

時間に追われず、余裕を持って勉強を進めるためにも早めの受験勉強開始が重要なポイントになります。

まだ十分な勉強時間を取れていないと感じる方は、学習環境の改善を検討することが大切です。

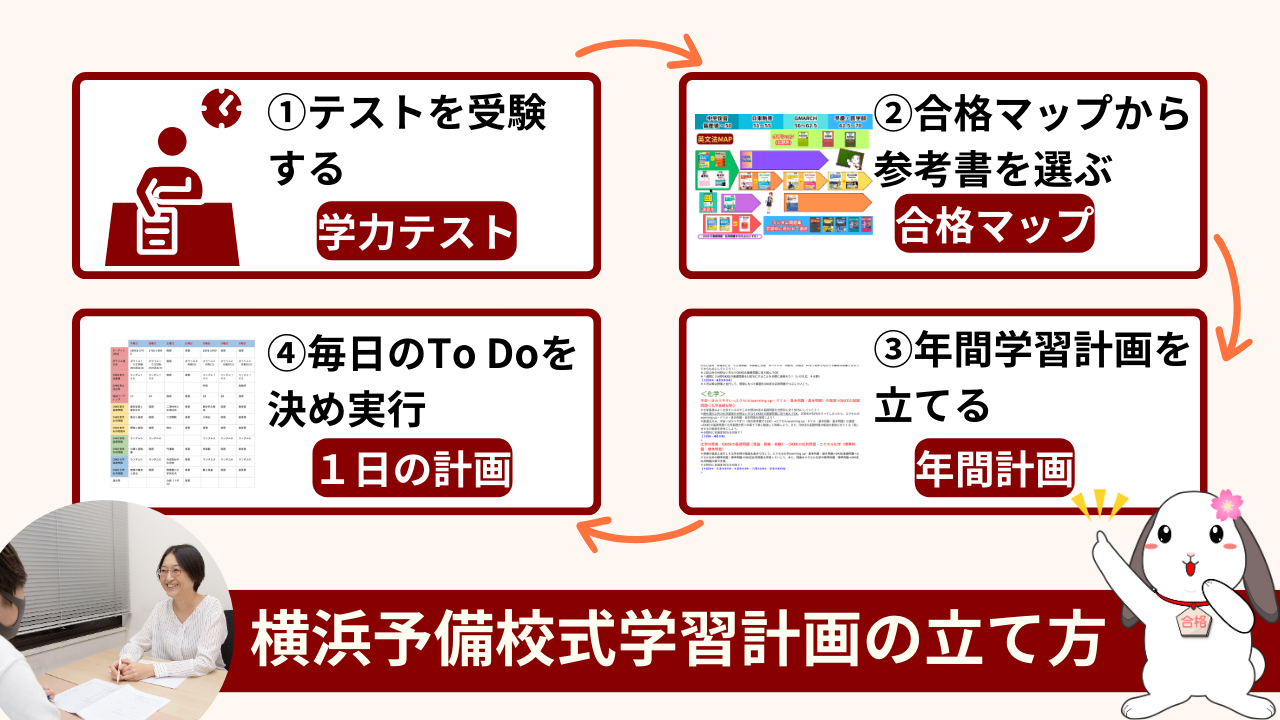

横浜予備校では、始めのテスト結果をもとに年間の学習計画を立てます。

現在の学力と志望校との差を考慮したうえで計画を立てるため、効率的に学習を進められるのが特徴です。

また、合格に必要な学習時間・学習量を確保できるように、専属コーチと1:1で学習管理を行っていきます。

面談時には、学習時間の捻出の仕方なども同時にお話します。ぜひ、横浜予備校の体験授業や無料相談で勉強時間に関するお悩みをご相談ください。

学年ごとに必要な勉強時間

必要な勉強時間は、学年によって異なります。

学年にあわせた勉強時間を意識すれば、効率的に時間を使えるでしょう。

ここでは、必要な勉強時間を学年ごとに紹介します。

高校1年生は1日2時間半が目安

難関大学に現役合格するには、高校1年生で1日2時間半の勉強時間を確保するのがおすすめです。

難関大学に現役合格した方のうち、平日に2〜3時間勉強した方が約50%、休日は3時間以上が約40%とされています。

高校1年生は基礎固めに重要な時期なので、授業以外で勉強をする習慣をつけるとスムーズに勉強を進められるでしょう。

高校1年生の段階で勉強の習慣がついていれば、高校2年生、3年生になって勉強時間を増やす際も大きな苦労を感じずに済みます。

高校2年生なら1日3時間半

高校2年生の勉強時間は、1日3時間半が目安です。

難関大学の現役合格者のうち、約50%が平日・休日ともに3時間以上の勉強時間を確保しています。

また、休日の勉強時間が5時間以上の方は約30%、6時間以上の方は約20%とされており勉強への意欲が高まっていることがわかるでしょう。

高校2年生は、志望校対策前の大切な時期です。

高校3年生になる前に弱点を克服しておけば、問題なく志望校対策に専念できます。

基礎固めから一歩進むため、しっかりと勉強時間を確保できるよう意識することが重要です。

高校3年生になると6時間半が必要

高校3年生では、1日6時間半の勉強が必要です。

難関大学の現役合格者は、平日でも約5割が5時間以上、約3割が6時間以上の勉強時間を確保しています。

休日では、約2人に1人が6〜7時間以上勉強していることから受験への本気度がうかがえるでしょう。

特に、部活動を引退する方が多くなる夏休み以降は、勉強に集中する絶好のチャンスです。夏休み中は勉強に集中できるため、受験モードにシフトチェンジしやすくなります。

ただし、高校3年生からいきなり1日6時間半の勉強をこなすのは並大抵のことではありません。学年に応じた学習計画を立て、効率的に勉強を進めることが大切です。

なぜ長い勉強時間が必要なのか

難関大学合格に向けて、なぜ長い勉強時間が必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。

ここでは、長時間の勉強が求められる理由を解説します。

点数差がつくのはオーソドックスな問題であるため

大学受験では、オーソドックスな問題の正誤が合格を左右します。

基礎が身についていないと簡単な問題の取りこぼしが増え、結果的にライバルより低い点数を取ることになるでしょう。

基礎力を習得するには、何回も繰り返し問題を解き続ける必要があります。

長い勉強時間を取って反復学習を続けるからこそ基礎が身につき、ケアレスミスも防げるようになるのです。

勉強量をこなせば効率もアップする

長い勉強時間を取ることは、たくさんの勉強量をこなすことにつながります。

試験では、参考書や問題集と類似した問題が出ることも珍しくありません。

たくさんの問題を解き続ければ理解力が高まり、似たような問題をスムーズに解けるようになります。

また、勉強量をこなすうちに、自分にマッチした学習方法を見つけられるのも大きなポイントです。例えば暗記問題の場合、書きながら覚えた方がよいのか、読みながら覚えた方がよいのかマッチする学習方法は人によって異なります。

量をこなすことで自分が得意とする学習方法が身につくため、勉強の効率もアップするでしょう。

勉強は、ただダラダラ長時間続けるのではなく、効率も意識することが大切です。

自分に合う学習方法で効率的に勉強を進めれば時間を有効活用でき、さらにたくさんの勉強量をこなせるようになります。

横浜予備校には、長時間の勉強に対応した施設が充実しています。専用のMy自習席やMyロッカーはもちろんジュースサーバーも完備し、長時間でも快適に勉強できる環境を整えています。

難関大学に合格するための勉強法

受験勉強と向き合いたいと思っても、どこから始めればよいかわからない方も少なくないでしょう。

ここでは、難関大学合格に向けた勉強法を紹介します。

スケジュールをしっかり管理する

多忙な高校生活で勉強時間を確保するには、スケジュール管理が必須です。

ただ何となく勉強をするのではなく、目標を設定したうえでスケジュールを立てましょう。

目標は、長期目標から中期目標と短期目標を逆算するのがポイントです。

・長期目標:志望大学合格に向けて勉強すべき教科の総量を把握する

・中期目標:1〜3ヶ月単位で終わらせる問題集や参考書を決める

・短期目標:1週間〜1日単位のスケジュールを決める

中期・短期ともに、事前に定めた期間が経過したら目標が達成できているか振り返ることが重要です。

もし、目標を達成できていないのであれば原因を探り、スケジュールや学習方法を見直しましょう。

スケジュールを作るだけでなく、管理も徹底することで長期目標達成につなげられます。

早い時期に基礎力をつけておく

基礎力は合否を左右する重要なポイントになるため、早い時期に身につけておく必要があります。

基礎力がついていないとケアレスミスが増え、失点を重ねやすくなります。

できれば高校2年生までに、遅くとも高校3年生の夏までには基礎固めを終わらせるのが理想です。

しっかりとした基礎力がついていれば、高校3年生の夏休み以降は応用問題と志望校対策に専念でき、勉強の効率化につながります。

最低5年分の過去問を解く

大学受験の過去問は、志望度に応じて最低5年分を解くのが目安です。

ただし、ただ解くのではなく目標を定めて解く必要があります。

まずは、試験の全体的な形式を把握しましょう。どういった傾向があるか理解しておくことで対策を立てやすくなり、当日も落ち着いて試験に臨めます。

次に、解けなかった過去問を確認し、自分の弱点を探すのもポイントです。弱点となる問題を徹底的に強化することで本番でのミスを防げます。また、受験は時間配分も重要です。

それぞれの問題に割り当てるべき時間を考えながら過去問を解けば、自分に合う時間配分が見えてきます。

横浜予備校では、プロの講師による極少人数指導により難関大学合格へ向けたお手伝いをいたします。苦手科目にも徹底的に寄り添い、自分のペースで学びながら克服していけるのが私たちの強みです。

また、演習式の復習徹底特訓「ハマトレ」では、授業や参考書で理解した解答手順を自力で再現できるように講師が解説いたします。

まずは、無料相談と体験授業で難関大学合格に向けたサポートを体感してください。

難関大学合格に向けた勉強時間と効率的な勉強法

難関大学に合格するには、高校3年間で授業以外に4000時間以上の勉強が必要とされています。しかし、ただ勉強するだけでは成果は現れません。

目標を持ってスケジュールを管理し、着実に勉強を進めていく必要があります。

勉強の量と効率を両立させ、難関大学合格を達成するには予備校のサポートを受けるのがおすすめです。

プロが持つ知識を活かし、自分にマッチした学習方法で効率的に勉強を進められます。

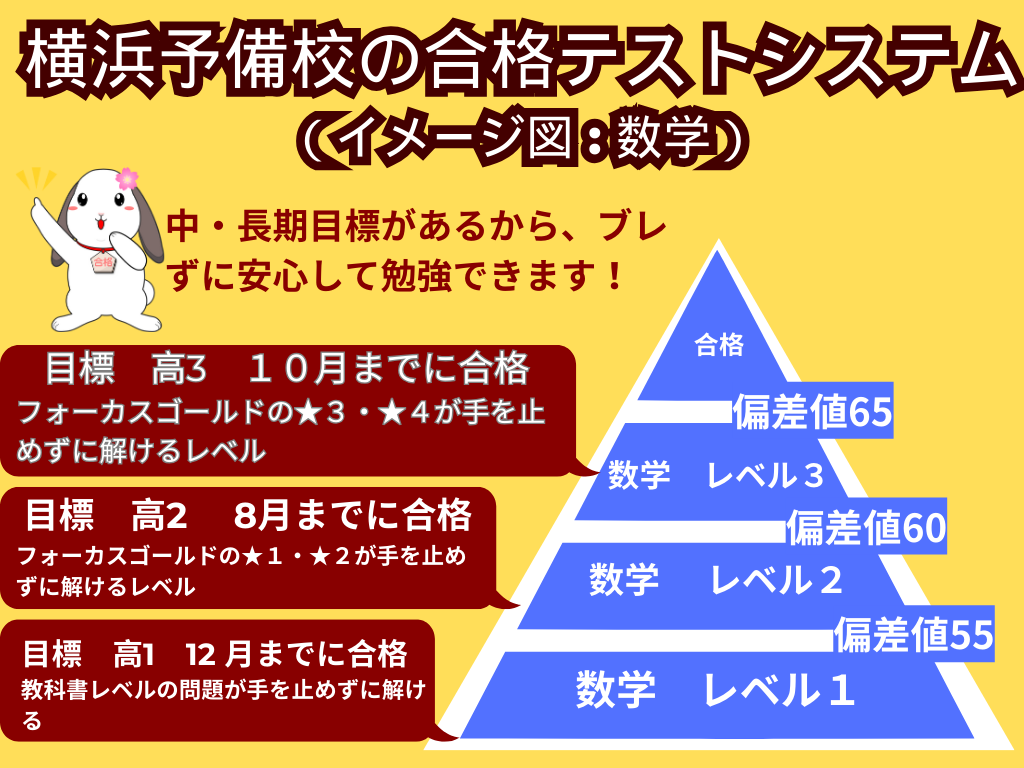

私たち横浜予備校では、専属コーチが生徒と1:1で学習計画を管理いたします。

年間の学習計画書をもとに授業の活用方法や参考書の利用方法を相談するため、無理なく勉強を進められるのが特徴です。

また、単元別のテストに合格することを中・長期目標に掲げ、学習計画を立てます。

各教科の問題パターンを全網羅したテストにより、参考書学習で本当に学力が身についているかを判定します。指定した時期までにテストに合格することで、無理なく志望校合格に近づけるでしょう。

難関大学を志す方は、ぜひ体験授業や無料相談にお越しください。志望校合格に向けた個別の勉強法を具体的にご提案いたします。