大学受験を控えた高校生のなかには「参考書や問題集の選び方がわからない」「今使っている教材が本当に自分に合っているのか不安」と感じている方もいるのではないでしょうか。

特に数学は出題範囲が広く、理解に時間がかかるうえに積み重ねが大切な科目です。だからこそ、自分の志望校や学力に合った参考書や問題集を選ぶことが合否を分けるポイントになります。

この記事では大学受験の数学におすすめの参考書・問題集を学力別に紹介し、それぞれの選び方や効果的な活用方法も詳しく解説します。

自分に合った参考書を見つけ数学を得点源にしていきましょう。

目次

- 【学力別】大学受験の数学におすすめの参考書と問題集

- 基礎固めにおすすめの参考書と問題集

- 理系の大学受験におすすめの参考書と問題集

- 文系の大学受験におすすめの参考書と問題集

- 難関大学受験におすすめの参考書と問題集

- 勉強を続けられない方におすすめの参考書と問題集

- 大学受験の数学参考書と問題集の選び方

- 勉強の目的で選ぶ

- 参考書の種類で選ぶ

- 得意問題や苦手なジャンルに合わせて選ぶ

- 試験日から逆算して選ぶ

- 大学受験の数学参考書と問題集を選ぶときの注意点

- 大学受験の数学参考書と問題集を使った勉強法

- 一冊ずつ完璧にする

- 制限時間を決めて問題を解く

- 間違えた問題は正解するまで繰り返し解く

- 簡単な計算は頭のなかで答えを導き出す

- わからない問題は放置せず学校や予備校で聞く

- 自分の学力に適した大学受験の数学参考書を選ぼう

【学力別】大学受験の数学におすすめの参考書と問題集

どの参考書を選べばよいかわからないという高校生は、まず自分の学力レベルを把握しましょう。

以下では、基礎固めから難関大対策まで目的に応じたおすすめ教材を紹介します。

基礎固めにおすすめの参考書と問題集

基礎固めにおすすめの参考書と問題集を3つ紹介します。基礎固めの段階では数学の解法の定石や公式の成り立ちをしっかり理解しましょう。

・やさしい高校数学シリーズ(学研プラス):丁寧な解説が添えられており、初心者にとって進めやすい参考書です。

・高校これでわかる問題集シリーズ(文英堂):教科書レベルの基礎的な問題をさまざまなパターンで掲載している問題集です。

・入門問題精講シリーズ(旺文社):教科書で深掘りされていない公式や問題の考え方が詳細に載っている参考書です。

・ドラゴン桜式計算ドリルシリーズ(牛瀧文宏・三田紀房・コルク・モーニング編集部):人気受験漫画「ドラゴン桜」をモチーフにした計算ドリルです。

基礎固めの参考書や問題集は日常学習から受験へスイッチする大切な教材です。

基礎問題は標準的な問題で、簡単な問題ではありません。しっかりと基礎を固め次のレベルへ進んでください。

理系の大学受験におすすめの参考書と問題集

基礎が固まった後、理系大学進学を希望する方には次の参考書がおすすめです。

・チャート式基礎からの数学シリーズ(数研出版):青チャートと呼ばれる有名な網羅系参考書で、この一冊で受験に必要な解法パターンを網羅できます。

・Focus Goldシリーズ(啓林館):青チャート以上に広いレベルの問題を網羅している参考書です。

数学の良問問題集(旺文社):基礎固めが一通り終わった方がワンランク上の学力を身につけるのに適した問題集です。

・理系数学の良問プラチカ数学Ⅰ・A・Ⅱ・B(河合出版):文系プラチカよりも基礎的な問題を多く掲載していて取り組みやすい問題集です。

選んだ解法によって計算量がまったく異なる場合があるため、多様な問題や解法に触れる必要があります。

文系の大学受験におすすめの参考書と問題集

基礎が固まった後、文系大学進学を希望する方には次の参考書がおすすめです。

・文系の数学 重要事項完全習得編(河合出版):解説のわかりやすい問題集で、文系数学の基本的な解法パターンが身に付きます。

・文系の数学 実戦力向上編(河合出版):重要事項完全習得編で基礎力を固めたうえでこの問題集に取り組むことで、応用力を身に付けることができます。

文系の数学の問題を一通り解くことができれば、志望校の過去問に挑戦しましょう。解法パターンは学習し終えているため志望校の特色に合った対策が必要です。

難関大学受験におすすめの参考書と問題集

旧帝大や早慶志望の方は次の問題集が解けるレベルまでしっかりと勉強しましょう。

・理系数学の良問プラチカ数学Ⅰ・A・Ⅱ・B(河合出版):特に難関大文系志望の方におすすめです。解説をよく読み、解いて終わりにならないようにしましょう。

・やさしい理系数学(河合出版):難問がバランスよく掲載されている問題集です。数学の応用問題・難題に挑む受験生は取り組むことをおすすめします。

難関大向けの問題集では解法のパターン暗記だけでは解けない問題が多いです。諦めずに自分で答えを出しましょう。

間違えた問題は解答解説を読み、足りないものは何だったのか言語化するようにしてください。

勉強を続けられない方におすすめの参考書と問題集

勉強を続けられない方におすすめの参考書はページ数の少ないものや教科書レベルの解説が詳しいものが挙げられます。

例えば「小倉のここからはじめる数学Iドリル(Gakken)」は中学校数学から丁寧に復習し、会話形式で書かれているため読みやすい問題集です。

1周するのに労力が少なく、勉強を続けられない方の役に立ちます。

また参考書ではありませんが、スタディサプリを使えば動画授業でわかりやすい解説を聞くことができます。

大学受験の数学参考書と問題集の選び方

大学受験の数学参考書と問題集の選び方は目的・種類・得意不得意・受験までの残り時間の4つの視点から自分に合ったものを選ぶことが大切です。

数学の参考書はレベルや使い方、目的が大きく異なります。選び方を誤ると難しすぎて挫折したり、簡単すぎて成績が伸びなかったりし非効率的です。

具体的に参考書や問題集をどのように選べばよいか各視点から解説します。

勉強の目的で選ぶ

基礎固めをしたい方は解説が丁寧な教科書レベルの参考書や問題集がおすすめです。

やさしい高校数学シリーズ・高校これでわかる問題集などは基礎的な問題を繰り返し解くことで必須知識が定着します。

典型問題に慣れて解法暗記をしたい方は網羅系の参考書などを利用して、知識や考え方を入試問題レベルに引きあげましょう。

応用力を付けたい方は文系プラチカややさしい理系数学を使ってどんどん難問にチャレンジしてください。

ただし、このレベルの問題を解く際は自力で解答し別解などもしっかりと理解する根気強さが必要です。

参考書の種類で選ぶ

参考書や問題集にはインプット型・アウトプット型・計算暗記系の3種類があります。

・インプット型:考え方・解法の理解が目標(例:チャート式などの網羅系・やさしい高校数学シリーズなど)

・アウトプット型:問題演習を通して解法暗記することが目的(例:高校これでわかる問題集・良問問題集など)

・計算暗記系:計算練習や公式暗記に使う(例:ドラゴン桜式計算ドリル・合格る計算など)

自分の勉強のスタイルや足りないものを踏まえて選んでみましょう。

得意問題や苦手なジャンルに合わせて選ぶ

確率・ベクトル・微分積分など苦手な単元が決まっている方は単元別の問題集を利用しましょう。

また、得意単元をさらに伸ばしたい方は、難易度の高い問題を多く扱う教材で実力アップを狙うことも必要です。

単元ごとに教材を使い分けることで、ピンポイントで学習を進められます。

試験日から逆算して選ぶ

参考書を選ぶときは、試験日までの残り時間を逆算することも大切です。

例えば試験まで残り1ヶ月の状態でチャート式などの厚い問題集に取り組みはじめても、1周することができず得点には結びつきません。

残り1年以上半年未満の方はチャート式などの網羅系を中心に解法を増やしていきましょう。

半年を切ると良問問題集など頻出問題に絞ったものを使用し、直前期では過去問題などを使って志望大学の対策を行うことが理想です。

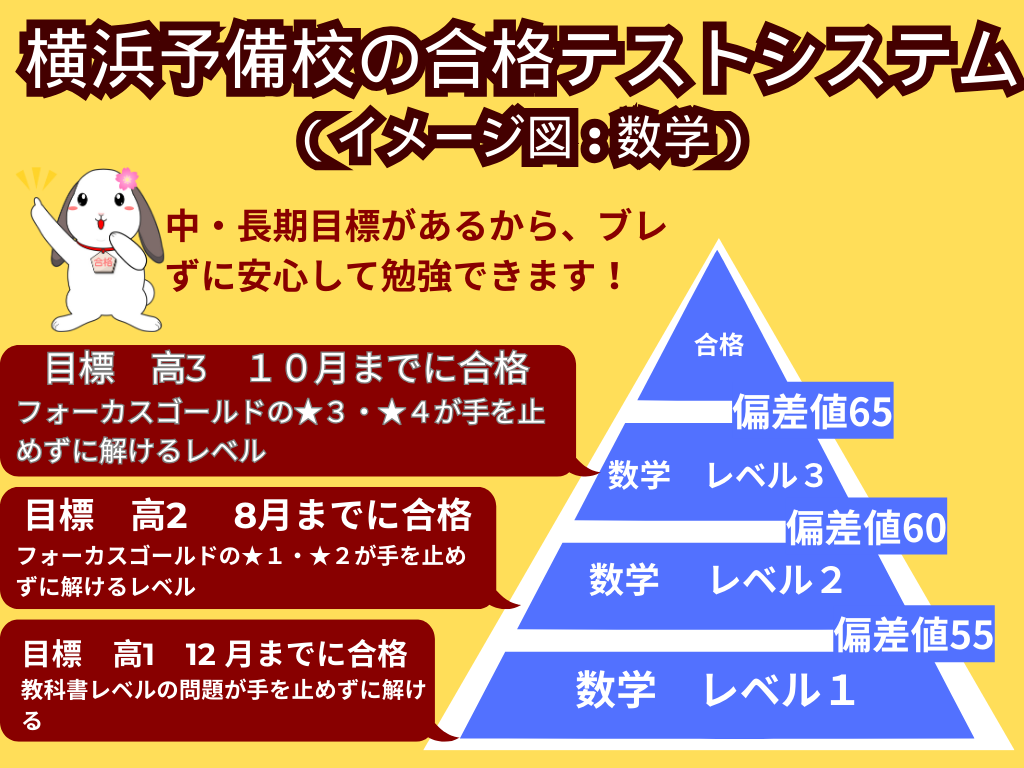

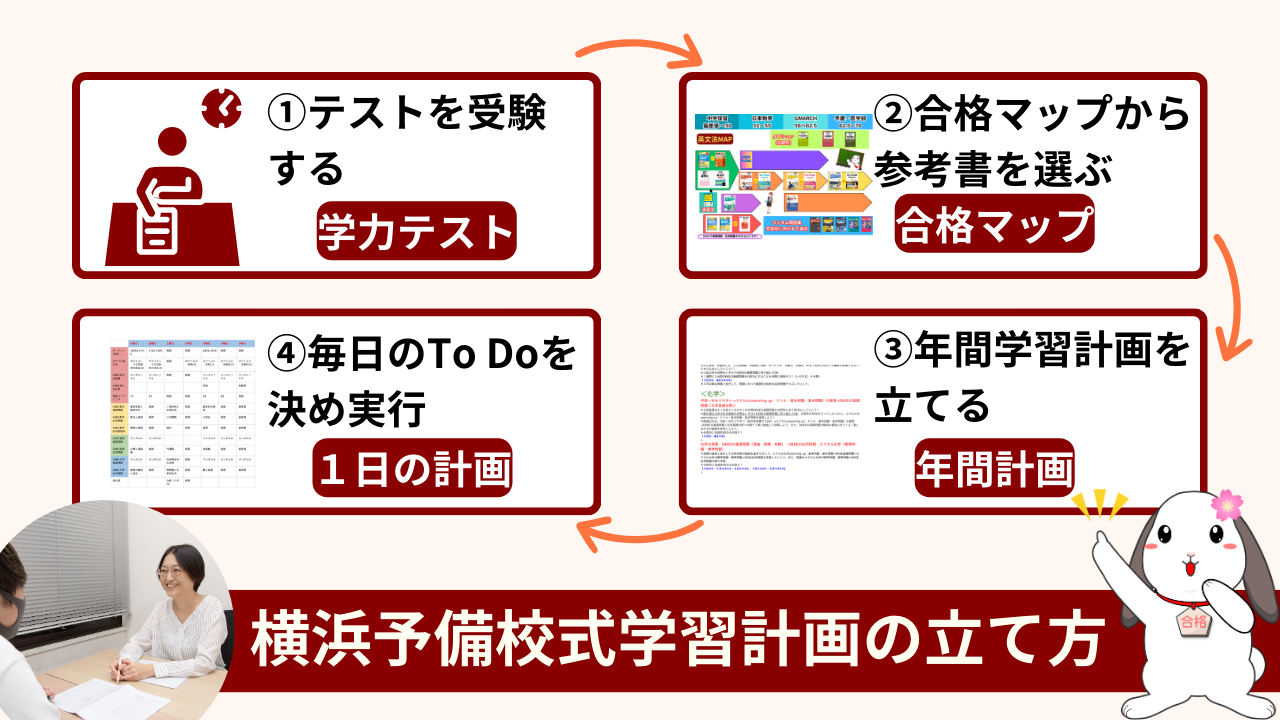

横浜予備校では、1クラス最大4名の少人数制授業を通じて、生徒のつまずきや理解度を細かく把握しながら、参考書の使い方や学習計画まで丁寧に指導しています。

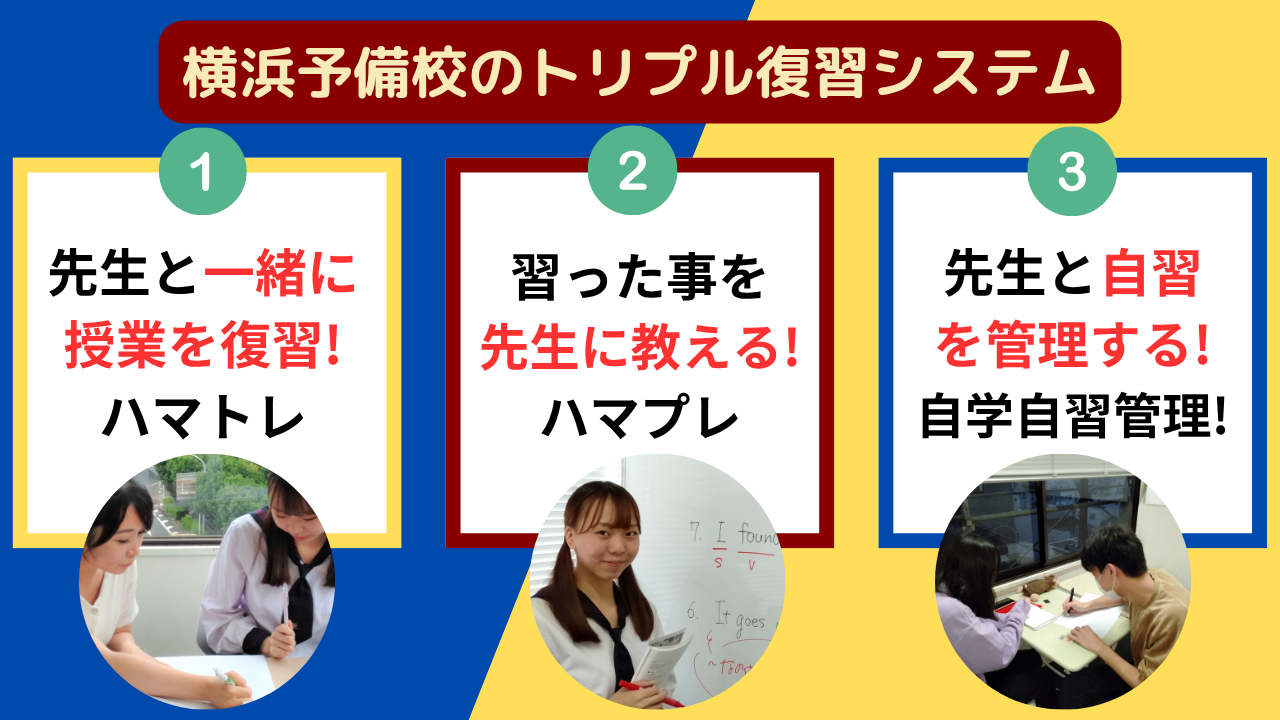

さらに、生徒自身が講師に内容を説明する「ハマプレ」や、個別演習の「ハマトレ」といった独自の学習法により、参考書の内容を深く理解し、よりしっかり定着させることが可能です。

プロ講師による日常的な学習相談や進捗管理も充実しており、志望校合格に向けた道のりを着実に支えています。

数学の学力を本気で伸ばしたいと考えている方は、お気軽にご相談ください。

大学受験の数学参考書と問題集を選ぶときの注意点

大学受験の数学参考書と問題集を選ぶときの注意点は次の3点です。

・最初からレベルの高いものを選ばない

・解説の充実しているものを選ぶ

・一冊を完璧に解けるボリュームのものを選ぶ

参考書選びのよくある失敗は一冊をやり切れずにほかの参考書を買ってしまうや難しすぎて挫折してしまう等です。

参考書選びに失敗しないためには自分の学力の把握と、参考書の中身をしっかりと確認して購入するようにしましょう。

大学受験の数学参考書と問題集を使った勉強法

大学受験の数学参考書と問題集を使った勉強法では各参考書や問題集の使い方がポイントです。

どれだけよい参考書を用意しても使い方が間違っていると成績が上がりにくくなります。正しい参考書の使い方を理解し、最速で数学の成績を上げましょう。

一冊ずつ完璧にする

大学受験数学の参考書と問題集を使った勉強では一冊ずつ完璧にすることが大切です。

ほとんどの方が参考書を変更したいと考えるとき、逃げる理由を参考書のせいにしています。これでは次々に参考書を購入しどれも中途半端になってしまいます。

ほかの参考書に浮気しないためにも、自分の学力をしっかりと把握しレベルに合った参考書を選びましょう。

制限時間を決めて問題を解く

問題を解くときは制限時間を設定しましょう。制限時間を設定する理由は3つあります。

・集中力の増加

・試験本番を意識

・問題の難易度を高める

問題演習が練習のための練習になっては意味がありません。

あくまで参考書学習は大学受験合格のための手段です。できるだけ本番に近い環境とメンタルで問題演習に取り組むことで受験で実力を発揮できます。

間違えた問題は正解するまで繰り返し解く

間違えた問題を正解するまで繰り返し解くことで解法が定着します。

不十分な理解のまま先に進むことで応用力が身につかず諦めてしまうことが多いです。

参考書・問題集を進めるときは3周が目安です。

・1周目:できない問題を洗い出し

・2周目:できなかった問題の復習

・3周目:できなかった問題が解けるか確認

もちろん、3周目でも解けない問題は4回・5回と繰り返し解くことになります。

簡単な計算は頭のなかで答えを導き出す

簡単な計算は暗算で途中式をかかずに答えを導き出すようにしましょう。

数学の問題を解くときは問題文解釈→解法整理→計算の3ステップで解答にたどり着くことが多いです。

暗算する力がつくことで計算にかかる時間が短縮され問題をよく読み、解法を組み立てることに時間を割くことができます。

また、検算することでケアレスミスの減少が期待でき、得点の上昇が期待できます。

わからない問題は放置せず学校や予備校で聞く

数学の学習を進めるうえで最もやってはいけないことがわからない問題を放置することです。

学校の先生や友人、予備校の先生に質問することで理解が深まります。

なぜこの解法になるのか、きちんと自分の言葉で説明できるまで理解を深めてください。

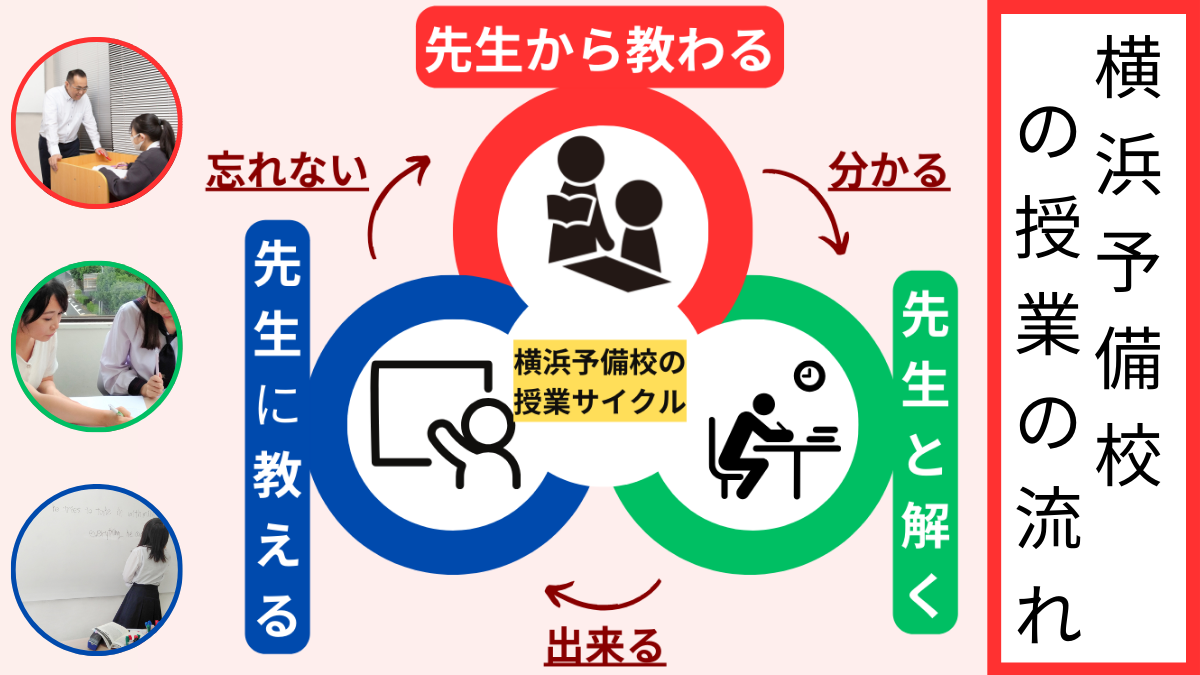

横浜予備校では、「ハマプレ」「ハマトレ」といった独自の復習システムを導入し、生徒と講師の双方向のやり取りを通じて、理解を深めながら着実に学力を伸ばしていきます。

参考書で学んだ内容を自分の言葉で説明し、演習と復習を繰り返すことで、知識を確かな得点力へと結びつけます。

また、自学自習の時間も講師が丁寧に管理を行い、日々の学習に対する不安や疑問にもすぐに対応できる体制を整えているのも横浜予備校の特徴の一つです。

生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせた指導により、成績向上と大学受験の合格をしっかりと後押ししています。

数学の学習に悩みを抱えている方や、効率的に成果を出したいと考えている方は、まずはお気軽にご相談ください。

自分の学力に適した大学受験の数学参考書を選ぼう

ここまで読んだように自分の学力や目標と向き合い、今の自分に一番合う一冊を選び、継続的に学習を進めることが何より大切です。

しかしひとりで参考書を選んでも不安の声をよく耳にします。そんなときは、プロのアドバイスを受けるのも一つの方法です。

横浜予備校では、生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせて、学力診断をもとに適切な教材と学習プランを個別にご提案しています。

1クラス最大4名の少人数制だからこそ実現できる、丁寧できめ細かな指導体制が整っており、自習時間の管理や日々の学習相談まで、講師が親身に寄り添ってサポートしています。

また、双方向のやり取りを通じて理解を深める「ハマプレ」や演習重視の「ハマトレ」など、独自の復習システムにより、短期間での成績向上が可能です。

受験勉強の進め方や教材選びでお悩みの方は、無料の個別相談や資料請求をご活用ください。お気軽にご相談いただければ幸いです。