医学部や難関大学への合格を目指す場合、自己PRは合否を左右する重要な要素です。自分の強みをどう伝えればよいかと、悩んでいる受験生も少なくないでしょう。

自己PRに正解はありませんが、構成や視点には押さえるべき基本的なルールがあります。

この記事では、自己PRを書くための準備段階から、合格に近づく書き方のポイントや具体的な例文と避けるべきNG例まで解説します。説得力のある自己PRを目指しましょう。

目次

- 大学受験の自己PRを書く前の準備

- 大学のアドミッションポリシーの確認

- 自己分析

- 合格のための自己PRの書き方のポイント

- これまでの経験から自分の強みをみつける

- 強みに具体的なエピソードを盛り込む

- 自分の強みを生かしてやりたいことをアピールする

- 大学が求める学生像と合うように調整する

- 大学受験の自己PRの書き方例文

- 高校生活で頑張ったことについての内容

- 部活動をアピールする内容

- 勉強面や資格などをアピールする内容

- 将来の夢に関する内容

- 学校以外の活動をアピールする内容

- 大学受験の自己PRのNG例

- 過剰にアピールする

- 抽象的な内容しか書かれていない

- 大学が求める学生像に合った自己PRを作成して合格に近づこう

大学受験の自己PRを書く前の準備

自己PRは、書き始める前の準備が大切です。思いつくままに書き始めると、論理性に欠けた内容になってしまいます。

表面的な準備ではほかの受験生に埋もれてしまいます。差をつけるには、戦略的な準備が欠かせません。

大学のアドミッションポリシーの確認

まず行うべきは、志望大学のアドミッションポリシーの確認です。

アドミッションポリシーとは、大学が求める学生像を明確に示したもので、自己PR作成の基盤となります。

大学のパンフレットや公式ホームページから、志望校のアドミッションポリシーを隅々まで読み込みましょう。

単なる優秀な学生ではなく、例えば倫理観やコミュニケーション能力、探究心など明確なキーワードが盛り込まれているのが特徴です。

キーワードを把握することで、自己PRで何をアピールすべきかが明確になります。

自己分析

アドミッションポリシーを確認した後は、自分自身を深く掘り下げることが重要です。高校生活を丁寧に振り返ることで、自己PRに活用できる材料を見つけることができます。

学習面では、得意科目で工夫したことや、苦手科目を克服した体験が貴重な素材になります。資格の取得や探究活動への取り組みも、学習姿勢を示す重要な要素です。

うまくいかなかったことや悩んだことの振り返りも、強みを見つけるヒントになります。努力して乗り越えた経験こそが、説得力のある自己PRに変わります。

自己PRは紙に書くだけで終わりません。多くの大学では面接で、自分の言葉で語る力も試されます。面接形式も事前に確認しておきましょう。

横浜予備校では、医学部や難関大学を目指す受験生に向けて、志望校ごとの面接形式に応じた対策を実施しています。

プロ講師による本番さながらの練習を通じて、自己PRの内容を自信を持って話せるようになるまで丁寧に指導します。

「面接が不安」「話すのが苦手」と感じる方も少なくないでしょう。そんな方にも、経験豊富な講師陣が寄り添いながら、着実に成長できる環境を提供します。

実際に、東邦大学医学部・早稲田大学・慶應大学・上智大学・明治大学など、多くの合格実績を積み重ねてきました。

また、塾長の佐藤は自身も逆転合格を経験しており、「最後まで諦めさせない」指導方針を大切にしています。どんな状況からでも、合格に向けて一緒に走りきる体制が整っています。

まずは無料相談にて、あなたの悩みや課題をお聞かせください。目指す進路に合わせた適切なサポートをご提案します。

合格のための自己PRの書き方のポイント

準備を終えたら、いよいよ自己PRの構成作成です。この章では、自己PRの書き方を4つのステップに分けて解説します。

表面的な内容ではなく、戦略的に内容を構成することで、面接官に強い印象を与える自己PRを作り上げることができるでしょう。

これまでの経験から自分の強みをみつける

自己PRを作成する最初のステップは、自分の強みを明確にすることです。強みとは、単なる長所ではなく、具体的な経験に裏付けられた特性を指します。

目立った実績がなくても、継続的な努力に価値があります。例えば、全国大会に出場していなくても、3年間毎日欠かさず部活動に取り組んだ継続力は十分に評価される強みです。

また、過程に着目する視点も欠かせません。

結果だけでなく、その過程で発揮した能力に注目することで、問題解決力や忍耐力などの強みを明確にできます。

強みに具体的なエピソードを盛り込む

強みを特定した後は、その強みを裏付けるエピソードを具体的に描写します。

冒頭では、読み手が状況をイメージできるよう、背景を丁寧に説明しましょう。自分が取った行動の理由や思考プロセスも必要です。

また結果は、できるだけ数値で示すと、説得力が増します。

自分の強みを生かしてやりたいことをアピールする

過去の経験から導き出した強みを、大学生活でどう活かしたいかを具体的に示すことで、将来性と学習意欲をアピールできます。

自身の強みが、志望する学部や学科の学習内容と関連するかを明確にすることが重要です。

大学が求める学生像と合うように調整する

自己PRを完成させた後は、大学が求める人物像のキーワードが、自身の体験に自然に反映されているかを確認する必要があります。

「自分の経験をどう自己PRに活かせばよいのかわからない」「志望理由や強みをうまく言語化できない」場合は、予備校などの専門機関に相談するのも有効な手段です。

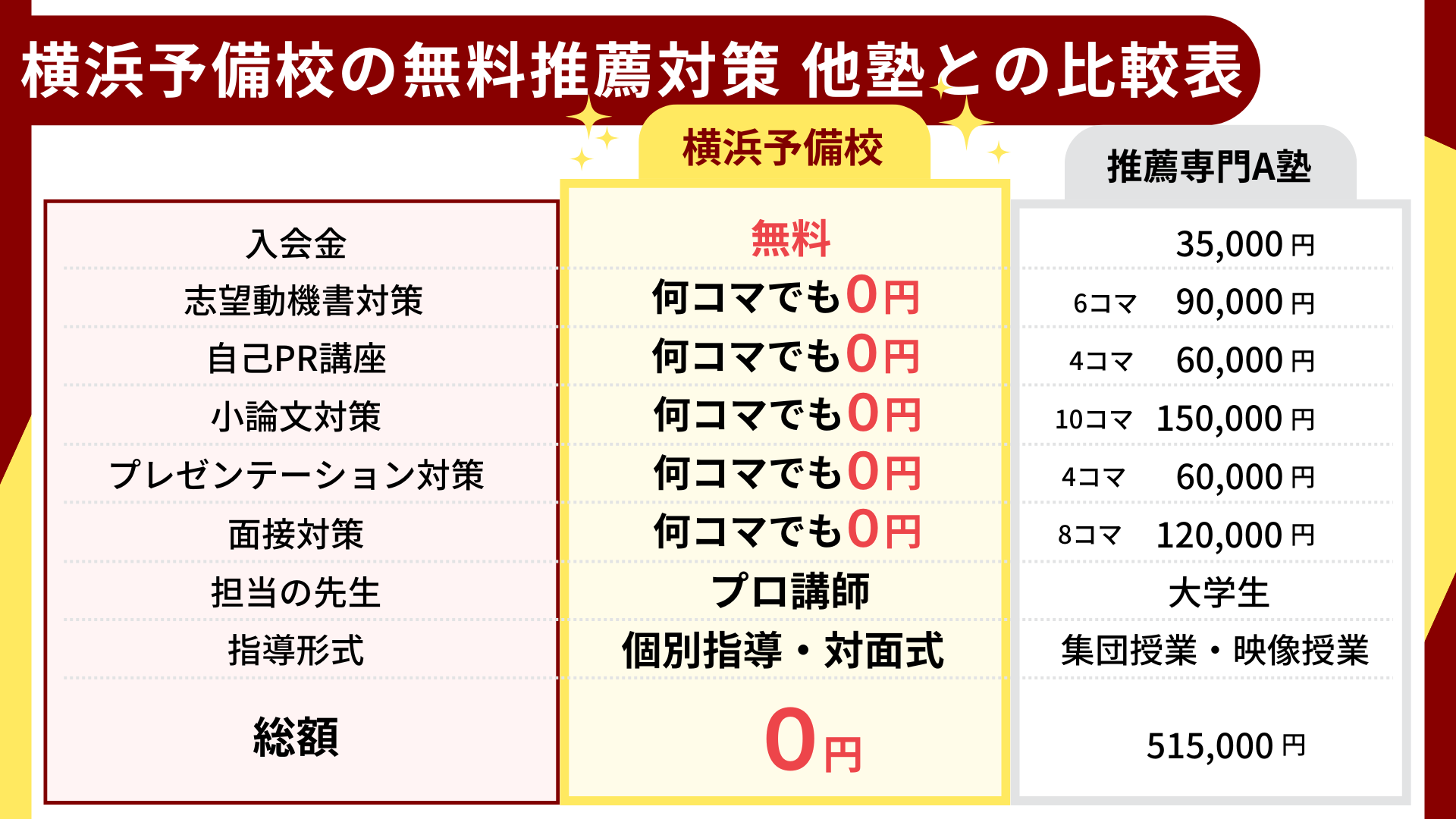

横浜予備校では、医学部や難関大学を目指す受験生に向けて、志望理由書や自己PRの添削指導に力を入れています。

入試傾向に沿った具体的なアドバイスをもとに、伝わる構成や説得力のある表現まで丁寧に指導し、内容を一段階深めていきます。

添削や面接練習は回数制限なく対応可能です。生徒の理解度に応じて柔軟に指導方針を調整します。書く力と言語化の練習を重ねることで、話す力にもつながり、面接本番でも自信を持って臨むことができます。

「何を書けばよいかわからない」という状態から、「自分の言葉で語れる」状態へと引き上げるのが私たちの役割です。

まずはお気軽にご相談ください。学習計画や表現の方向性から一緒に整理していきましょう。

大学受験の自己PRの書き方例文

理解はしていても、実際に書き始める際に迷ってしまうことは少なくありません。次の3つのステップに沿って構成を考えることで、書き出しやすくなります。

・結論: 自分の強みや長所を述べます。

・エピソード: 強みを実感した具体的な経験を行動の背景や工夫、結果を踏まえて1つ挙げましょう。

・今後どう活かしたいか: 大学生活や将来に、自分の強みをどう役立てたいかを示します。大学のアドミッションポリシーに重ねることが重要です。

3つを順に書くことで、内容に一貫性が出て、自分の魅力を伝えることができます。

この章では、さまざまなテーマに基づく自己PRの例文を紹介します。自分に合ったテーマを見つけるヒントとして活用できるでしょう。

高校生活で頑張ったことについての内容

例:私の強みは、相手の立場で考えながら行動できることです。高校ではクラス委員をつとめ、行事の進行などに取り組みました。

クラス委員として心がけたことは、一人ひとりの考えに耳を傾け、話し合える雰囲気作りをしたことです。

この経験を通して、相手を思いやる姿勢と、対話を通じた課題解決力が培われたと考えています。大学では、こうした姿勢を大切にしながら、人の心や行動を深く理解するための専門的な知識を学びたいです。

クラス委員としての経験から、共感力や対話力などの強みが伝わる自己PRになっています。経験と強みの結びつきを意識し、読み手に伝わる構成を意識しましょう。

部活動をアピールする内容

例:私の強みは、困難に直面しても粘り強く取り組む姿勢です。高校では3年間バドミントン部に所属し、勝てない時期には練習内容を振り返り課題を明確にしました。

自分の弱点だったのは持久力です。自主的にランニングやフットワーク練習を取り入れ、3年間継続しました。

その結果、県大会に出場し「努力を貫く姿勢が印象的だった」と顧問の先生から評価されました。大学でも粘り強く学び、医療の知識と技術を身につけたいです。

部活動の経験は、結果だけでなく、取り組む姿勢や工夫を示すことが重要です。

また、チームの成果ではなく、自分の行動に焦点を当てましょう。その方が個人の資質が伝わりやすくなります。

勉強面や資格などをアピールする内容

例:私の強みは、計画的に物事を遂行する力です。 簿記3級取得を目指し、毎朝30分、夜1時間勉強を半年間継続しました。

苦手な分野では参考書を比較したり、先輩から聞いた勉強法を試したりしながら、自分に合った学習スタイルを確立していきました。

積み重ねが実を結び、合格という成果につながったと考えています。大学では、自ら課題を見つけて整理し、計画的に学びを進める姿勢を活かしていきます。

資格取得も素晴らしい結果ですが、その過程で培った考え方や姿勢を言語化することが重要です。

将来の夢に関する内容

例:私の将来の目標は、地域医療に貢献する医師として活躍することです。祖母のかかりつけ医が、患者さん一人ひとりの声に真摯に向き合う姿に感動し、将来は誰かを支える存在になりたいと考えるようになりました。

大学では、人の痛みや不安に寄り添う姿勢を大切にしながら、チーム医療の一員としての役割も積極的に理解し、実践できるよう学びたいと考えています。

医学部や難関大学を目指す受験生にとって、将来の目標を自己PRに盛り込むことで、志望動機との整合性を高めることが可能です。

また医学部では、学ぶ意欲や学力に加えて評価基準の一つとして人間性が重視される傾向があります。

多くの医学部のアドミッションポリシーには、他者への共感および地域や社会への貢献意識などが明記されており、自己PRでもこれらに触れることで説得力が増します。

学校以外の活動をアピールする内容

例:私の強みは、相手の立場を理解し、的確に伝える力です。小学生のいとこにピアノを教えるなかで、思うように伝わらない場面に直面しました。

相手のつまずきや感情を想像し、伝え方や練習方法を工夫しました。この経験から、相手に合わせた説明力や状況に応じた表現力が自然と身についたと考えています。

表現力は、患者さんとの信頼関係を築く医師に必要とされる資質でもあると考えます。

志望大学がアドミッションポリシーに他者理解などを掲げている場合、大学の求める人物像と重なる点が自己PRの題材としてふさわしいでしょう。

大学受験の自己PRのNG例

自己PRを作成しても、その内容に確信が持てず不安を感じる受験生も多くいます。

この章では、よくある失敗例を紹介し、なぜ伝わらないのかを解説します。

作成した文章は客観的に見直し、必要に応じて第三者の視点を取り入れることが重要です。

過剰にアピールする

例:私は常に周囲を引っ張る存在で、小学校から高校までずっと学級委員をつとめてきました。

クラスの意見をまとめ、リーダーとして行事の成功を導いてきたことが多くの先生に評価され、自分でもリーダーシップには自信があります。

実績の羅列や過度な自己評価は、読む方に自慢話と受け取られかねません。

このような文では、経験の背景や成長の過程が示されていないため、人物像が読み手に伝わりにくくなります。

抽象的な内容しか書かれていない

例:私は粘り強く努力できる人間です。どのようなことでも途中であきらめず、最後までやり遂げることを大切にしています。

大学でも粘り強く努力する姿勢を忘れずに頑張っていきたいと思っています。

抽象的な表現に終始しており、具体的な行動や成果が示されていないため、印象に残りにくい構成です。

大学が求める学生像に合った自己PRを作成して合格に近づこう

この記事では、大学受験に向けた自己PRの考え方や具体的な書き方、注意すべき失敗例を解説しました。

自己PRは、単なる自己紹介ではなく自分の強みと大学の求める人物像との接点を明確に伝えるための重要な手段です。

自己PRは、自分ひとりで仕上げるよりも、第三者の視点で添削を受けることで内容の精度と説得力が向上します。

特に受験指導に精通したプロによるアドバイスは、自分では気付けなかった改善点や魅力の引き出し方を教えてくれる貴重な機会です。

横浜予備校では、医学部や難関大学を目指す受験生一人ひとりに対し、自己PRの添削や面接対策を含めた個別サポートを行っています。

1対1〜1対4の少人数制指導のもと、学力分析に基づいた専用カリキュラムを提供し、実際に4ヶ月で偏差値を25ポイント伸ばした生徒の実績もあります。

講師は大手予備校で指導経験のある実力派ばかりで、理解度に応じた柔軟な指導が可能です。

推薦入試対策や面接練習、自己PRの添削もすべて追加費用なし・回数無制限で対応しており、安心感を持って準備に集中できます。

さらに、学習習慣を定着させる「ハマトレ」や、表現力を高めるプレゼン形式の「ハマプレ」など、独自プログラムも充実しており、受験に必要な力を総合的に鍛えられます。

まずはお気軽にご相談ください。あなたにぴったりの受験戦略と学習プランを一緒に考えてみませんか。