情報Iは、2025年度入学者向けの共通テストから新たに必須科目として導入され、2024年1月の試験で初めて実施されました。

出題傾向や試験対策の仕方がわからず、不安を感じている受験生や保護者の方も少なくないのではないでしょうか。

情報Iは単なる暗記科目ではなく、プログラミングやデータ活用など、実践的な知識と論理的思考が問われる新しいタイプの科目です。だからこそ、早い段階から出題傾向を理解し、戦略的な対策を立てることが重要です。

本記事では、情報Iの出題内容や問題傾向、過去問の代替となる参考資料、効果的な勉強法を丁寧に解説します。

目次

共通テスト情報Iの概要

情報Iは新設科目であり、出題内容や難易度に不安を感じている受験生は少なくありません。

主要科目とは異なり、実社会での活用を前提とした実践的な情報リテラシーが求められる点が特徴です。

本章では、情報Iの科目概要や試験の狙い、配点や時間などの基本情報を丁寧に解説します。

新科目情報I

情報Iは、高校での新学習指導要領に基づいて必修化された教科です。共通テストでも2025年度入試から正式に導入され、全受験生が対象となる科目として位置づけられました。

新科目の導入背景には、急速に進化する情報社会で、ICTを活用するための基礎的な力をすべての高校生に身につけさせたい文部科学省の狙いがあります。

評価されるのは、情報の科学的理解や情報の表現と活用、プログラミング的思考の3分野にわたる力です。

出題内容

出題範囲は、高校情報Iの全単元をカバーしています。

具体的には、データの活用や情報の仕組み、プログラミング、情報モラルなどが含まれます。

用語を覚えるだけではなく、実際の場面での活かし方や複数の情報をどのように統合して判断するなどの、より深い思考力と応用力が問われるのが特徴です。

配点

情報Iの配点は100点満点です。理科や数学と同様の扱いとなっており、文理を問わず全員にとって重要な科目の一つです。

出題形式に応じた各大問の配点は変動する可能性もあるため、新しい資料に注目しつつ、バランスよく対策する必要があります。

試験時間

試験時間は60分です。一見短く思えるかもしれませんが、実際にはプログラムの動作予測や統計データの読み取りなど、集中力とスピードが求められる設問が中心です。

限られた時間で複数の設問に対応できるよう、時間配分と問題の取捨選択を意識する訓練が必要です。

特徴

情報Iの特徴は、知識の活用力を重視している点です。

例えば、プログラミング言語の文法を覚えていても、プログラミング言語をどう使って処理を組み立てるかを理解していなければ解答できません。

設問には、図表やコード、フローチャートなど多様な情報が盛り込まれており、情報を整理分析する読解力と論理的思考が求められます。

単なる暗記では対応できない、思考型の試験であることを理解しておきましょう。

共通テスト情報Iの問題傾向

「情報Iって結局どのような問題が出るの?」という疑問は、受験生の誰もが抱く自然な不安です。

初めて導入された科目であるため過去問が少なく、出題形式が不明確に感じられるのも当然です。

本章では文部科学省の試作問題やプレテストなどをもとに、情報Iの出題傾向をわかりやすく解説します。

暗記問題ではない

情報=知識問題と誤解されがちですが、情報Iでは単なる暗記問題はほとんど出題されません。

むしろ、用語や定義を覚えているだけでは正解にたどり着けない設問が中心です。

例えば、「図表の情報を読み取って意思決定する」「プログラムの動作結果を予測する」「情報モラルに関する状況を論理的に判断する」などの、思考力や判断力を問う問題が目立ちます。

暗記をベースにしつつも、応用的に使えるかどうかが問われる構成となっています。

全範囲から幅広く出題される

出題範囲は、高校の情報Iで扱う全分野におよびます。

特定の単元に偏ることなく、情報社会とデータ活用、コンピュータとプログラミング、情報モラルなど、複数のテーマが組み合わされて出題されます。

統計データの読み取り問題のなかに、計算やフローチャートの知識が求められるケースもあり、総合的な理解が必要です。

文部科学省が示す出題方針でも生徒の思考力判断力を重視すると明記されており、関連知識を横断的に使いこなすことが求められます。

大問は4つある

文部科学省が公開した試作問題では、情報Iの設問は大問4つで構成されていました。

1問目では、情報モラルやセキュリティに関する知識を、具体的な場面設定のなかで正しく判断できるかが問われます。

2問目は、統計的な手法を使ってデータを分析する問題で、グラフの読み取りや平均分散などの基礎知識が必要です。

3問目では、アルゴリズムやフローチャートに関する設問が出され、処理の流れを正確に把握し動作の結果を予測する力が試されます。

ラストの4問目は、Pythonなどをベースとしたプログラムのコードを読み取り、仕様に沿った動作ができているかを判断する問題です。

いずれも思考や判断を伴う、実践的な理解力が問われる構成となっています。

共通テスト情報Iの対策

従来の暗記中心の学習とは異なり、情報Iでは論理的に考える力や状況に応じた判断力が重視されるため、従来の勉強法だけでは対応が難しいと感じる方も少なくありません。

加えて、参考書や問題集の数もまだ限られており、教材の少なさも不安要素になっています。では、どういった学び方が有効なのでしょうか。

時間配分を意識する

60分と限られた時間で大問4つを解ききるためには、事前の時間配分が重要になります。

例えば、1問あたり15分を目安とし、途中で迷った問題があればいったん飛ばして後で戻るなどの柔軟な対応も大切です。

特にフローチャートやプログラムの問題では、一見すると時間がかかりそうに見えても、読み取るルールが明確であれば意外と素早く解けることもあります。

演習を重ねて解ける問題と時間がかかる問題の見極め力を養うことが、得点アップにつながります。

丸暗記しない

情報Iでは、用語や定義をただ暗記するだけでは得点に結びつきません。

重要なのは、知識をどのように活用するかです。

例えば、データの表現方法やプログラムの構造を、実際の問題のなかでどう使うかを理解する必要があります。

教科書や学校配布の副教材にある例題を丁寧にこなし、なぜその答えになるのかを自分の言葉で説明できるようになることが、効果的な学習です。

アルゴリズムの処理手順や変数の変化の流れを、図に描いて確認する習慣も有効でしょう。

情報Iの対策に不安を感じている方は、横浜予備校にお任せください。

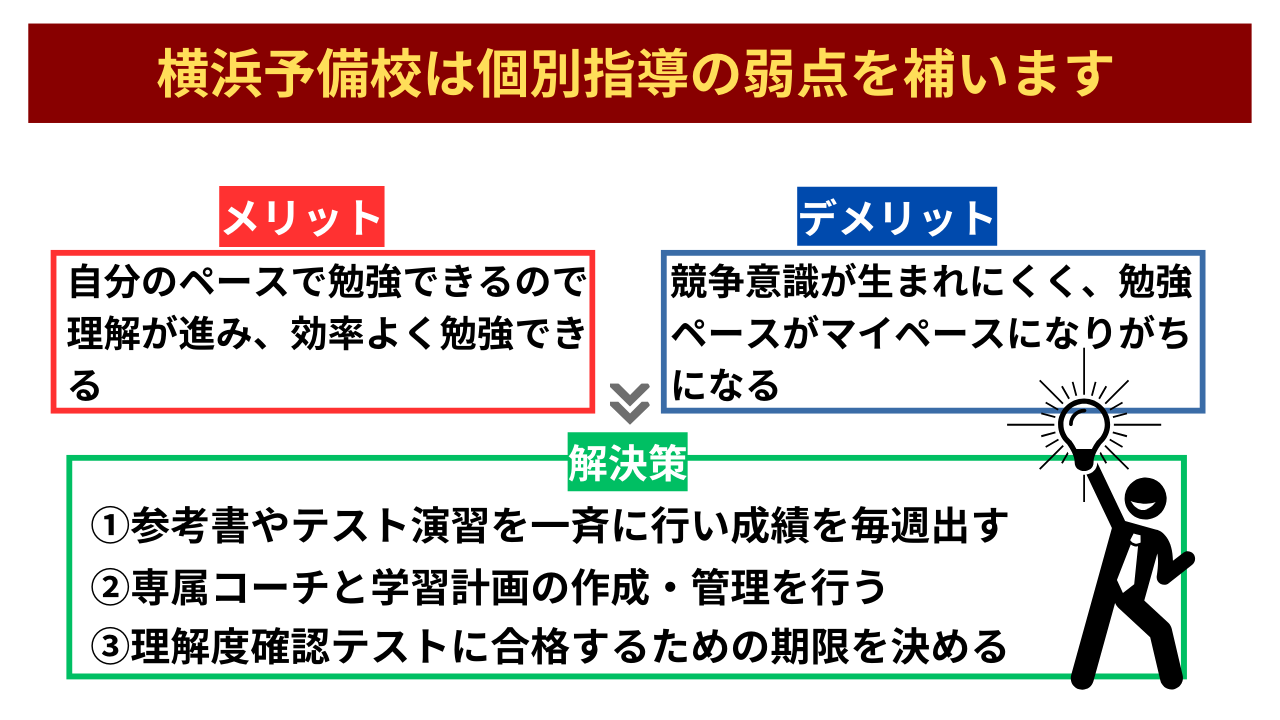

横浜予備校では、少人数制(1クラス平均2名)の指導体制を採用し、生徒一人ひとりの理解度に応じて指導内容を調整しながら、個別カリキュラムを通じて着実な学力向上を支援しています。

特に論理的思考力が求められる情報Iの学習では、演習の進め方や復習の仕方を専門講師と一緒に確認しながら取り組むことで、より効果的な学習成果が期待できます。

学習方法に不安を感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。自分に合った勉強の進め方を見つけるきっかけになるでしょう。

過去問

情報Iは、2024年1月に初めて共通テストの必須科目として実施されました。

つまり、現時点では過去問が1年分しか存在しません。

従来の主要科目のように、複数年分の傾向を分析したり繰り返し演習を重ねたりが難しいため、不安を感じている受験生も少なくないのではないでしょうか。

しかし、現時点でも十分に活用できる教材やアプローチがあります。

新科目なので過去問がない

情報Iの本試験問題は、2024年1月に実施された1回分のみしかありません。

問題数が限られているとはいえ、この1年分の過去問には、情報Iの出題意図や形式、問われる力が凝縮されています。

選択肢の構造や情報の整理方法、論理的判断のプロセスなどを分析するだけでも、今後の対策に大いに役立つでしょう。

文部科学省や大学入試センターが過去に公表した試作問題や試行調査も、有効な演習素材となります。

情報関係基礎を活用する

過去問の少なさを補う手段として、情報関係基礎の過去問題も活用できます。

旧課程で選択科目でしたが、データの扱い方やプログラムの読み取りなど、情報Iと重なる部分が多いです。

内容の一致度は完全ではないものの、論理的に考える習慣や、問題の構造を読み解く力を鍛えるには効果的です。

情報Iの考え方に近い問題に触れておくことで、本番に向けた応用力も養えます。

前例が少ないので高1高2も過去問に頼りすぎない

高1や高2の段階では、過去問演習に偏りすぎず、まずは教科書や副教材の基礎事項に関する理解が重要です。

アルゴリズムや統計、情報モラルなどの基本を土台に、段階的に思考力を育てていくことで、過去問への取り組みも効果的になります。

問題数が少ない今だからこそ、焦らず順を追った学習が結果につながります。

情報Iの過去問が少なく、どのように勉強を進めればよいか悩んでいる方は、横浜予備校にお任せください。

横浜予備校では、各科目の出題傾向を踏まえた戦略的な学習提案に加えて、生徒一人ひとりの学力を細かく分析し、個別のカリキュラムを作成しています。

これにより、苦手分野の補強や学習ペースの調整にも柔軟に対応できます。

限られた教材の効果的な活用法や、どの順序で何を学んでいくべきかなど、具体的な学習の進め方を丁寧にご案内します。

情報Iの対策に不安を感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。

共通テスト情報Iの対策するなら

共通テストで新たに導入された情報Iは、まだ対策方法がはっきりと見えていないため自分のやり方で本当に合っているのか不安に感じたり、一人で進めることに不安を覚える受験生も少なくありません。

用語や知識の暗記だけではなく、論理的思考や実践力が問われる科目だからこそ、正しい方向性で学習を進めることが重要です。

情報Iでは、プログラムの動作や統計データの解釈、複数の情報の統合的な判断など、他教科とは異なるアプローチが求められます。

そのため、演習だけでなく、考え方や手順そのものを丁寧に確認しながら学ぶことが効果的です。

横浜予備校では、共通テストに対応した学習サポートを提供し、生徒一人ひとりの状況に応じて的確なアドバイスと指導を行っています。

また、共通テスト全体を見据えた科目ごとのバランスや、志望校に合わせた戦略的な学習計画の立案も可能です。

情報Iを含む各科目で悩みや疑問を抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

さらに、横浜予備校は、少人数制による個別指導・徹底した学力分析・オリジナル教材の提供など、生徒の力を最大限に引き出す体制を整えています。

「自分に合った学習法が見つからない」「正しい学習の方向性を知りたい」とお考えの方は、まずは無料相談をご利用ください。

大手予備校での指導経験がある講師陣が、あなたにぴったりの学習戦略をご提案します。