国立大学の医学部は、共通テストと2次試験の両方を受験する必要があり、学習の幅が広い点が特徴です。

学習の幅が広いことに加えて、志願者数が多いため、大学受験のなかでも難関とされています。

志願者数が多く倍率が高かったとしても、基礎学力を培ったうえで受験対策をしっかり行うことで合格を目指せるでしょう。

今回は、国立大学の医学部受験について解説します。「医学部を受験したい」「どのような対策をすればよいの?」と悩んでいる方の参考になれば幸いです。

目次

国立大学の医学部受験の特徴

国立大学の医学部受験には大きな特徴があります。

特徴を理解しないまま勉強を続けても、効果は限定的なものとなってしまいます。

国立大学の受験は私立大学の受験とは大きく異なるため、特徴をしっかりと理解したうえで効率的な受験対策につなげましょう。

共通テストを受けなければならない

国立大学の受験では共通テストの受験が必須です。

共通テストの結果をもって、どの大学に志願するかを決定します。

受験の流れは、1月に実施される共通テストが1次試験で、各大学の個別学力検査が2次試験となります。

難易度の高い大学や志願者数の多い大学は、1次試験の結果によって足切りが行われるため、共通テストにも十分な対策が必要です。

各大学の個別学力検査には前期日程と後期日程があり、それぞれ1校しか受験できません。

そのため、国立大学の受験では共通テストの結果が鍵となります。

また、共通テストの正式な個人成績表は4月上旬に発表されるため、共通テスト受験後の自己採点がとても重要です。

自己採点と実際の成績に大きな乖離があると受験結果に大きな影響を及ぼすため、試験本番中に問題用紙へ自分の回答をメモしておくなどの工夫が必要です。

科目が多い

国立大学の受験は私立大学の受験と比べて、受験科目数が多くなります。

一般的に私立大学の医学部の場合、英語と数学、理科2科目で受験します。

国立大学の医学部では、共通テストが6教科7科目で、個別学力検査は私立大学と同じく英語・数学・理科2科目です。

共通テストの受験が必須となるため、国語や社会、情報の勉強も必要になります。

医学部を目指す方のなかには、文系科目より理系科目を得意とする方も多いでしょう。

しかし、国立大学の医学部を目指す場合は、理系科目だけでなく文系科目も満遍なく得点する必要があるため注意が必要です。

文系科目に苦手意識を持っている方は、早めに共通テストの対策を実施するとよいでしょう。

前期日程と後期日程がある

国立大学では、2次試験として各大学の個別学力検査があります。

2次試験は前期日程、後期日程に分かれており、それぞれ1校ずつ出願できます。

受験日の異なる前期日程と後期日程ですが、出願期間はどちらも同じです。

前期日程の結果を確認してから、後期日程の受験校を決定することはできません。

そのため、共通テストの結果をもとに、戦略的に受験校を決定する必要があります。

状況によっては志望校の変更や受験順序の調整が必要となるでしょう。

判断に迷う場合は、受験に詳しい学校の先生や塾の講師に相談するとよいでしょう。

共通テストで必要な科目

国立大学を目指す場合、共通テストは6教科7科目の受験が必要です。

私立大学の受験と比べて、受験科目が多いため注意が必要です。

共通テストの成績が基準に届かない場合は足切りとなるため、過去のデータを確認し目標点を定めるようにしましょう。

また、国語や社会などの文系科目も満遍なく得点できることが望ましいですが、共通テストは総合点で判断されるため、2次試験で使用する3教科は特にしっかり得点する必要があります。

過去問を繰り返し解くことで本番に備えることができるでしょう。

英語

共通テストの英語は、リーディングとリスニングから構成されています。

リーディング(100点)は80分、リスニング(100点)は30分で計110分、200点満点の試験です。

共通テスト全体にいえることではありますが、制限時間に対して問題数が多いのが特徴です。

じっくり読んで内容を理解するのではなく、過去問で対策を行い出題形式を事前に理解しておく必要があるでしょう。

数学

共通テストの数学は数学1(数学IA)と数学2(数学IIBC)に分かれており、それぞれが試験範囲です。

試験時間はいずれも70分で、100点満点です。

国立大学医学部を受験する場合は、数学I・Aと数学II・B・Cの両方を受験する必要があり、配点は200点満点です。

理科2科目

共通テストの理科は、以下の科目から2科目を選択することが一般的です。

・物理

・化学

・生物

一部の大学では特定科目が指定される場合や、地学を選択できる場合があります。そのため志望校の要件を確認し、科目を選ぶことが重要です。

どの科目を選択するかは自由なので、得意科目を選ぶとよいでしょう。

科目選びに迷った場合は、過去問を確認してから決定するとよいでしょう。

2次試験の特徴

共通テストだけでなく、2次試験の結果が合格を大きく左右します。

2次試験は各大学で独自の試験を実施するため、共通テスト以上に過去問を使った対策が重要です。

この記事では、国立大学の医学部に共通した特徴を解説します。

前期日程

前期日程は学科試験と面接で構成されることが一般的です。

学科試験の科目は大学によって異なりますが、英語・数学・理科2科目が課されることが多いです。

また、多くの大学で理科2科目は、共通テストと同様に物理・化学・生物から選択する形式です。

共通テストと2次試験の配点比率については、2次試験が重視される傾向にあります。

特に東京大学や東北大学などの難関大学では、比率が80%を超えることもあり、2次試験を重視しているといえるでしょう。

共通テストの受験で満足せず、2次試験までしっかり対策を行うことが重要です。

後期日程

後期日程は小論文と面接が課されることが一般的です。

学科試験を課さない大学も多く、前期日程と比べると共通テストの配点比率が高くなる傾向にあります。

また、前期日程よりも倍率が高くなりやすい点が特徴です。

ただし、前期日程の合格者や辞退者を含むため、実質倍率は前期日程と同程度に落ち着くことが多く、数字だけにとらわれて焦らないよう注意が必要です。

共通テストの成績がよい場合は、後期日程での合格可能性も十分にあります。

最後まで諦めずに取り組むことが重要です。

面接

国立大学の医学部と他学部の大きな相違点として、面接が挙げられます。

面接の形式や質問内容は大学ごとに異なるため、過去問を見て対策を立てる必要があるでしょう。

面接の目的は、医療現場で必要なコミュニケーション能力や、医師としての責任感・適性を確認することにあります。

よく尋ねられる質問としては、医師を目指す理由や自身の長所と短所、大学に関する理解度などが挙げられます。

想定質問を丸暗記するのではなく、自分の言葉で回答できるよう模擬面接を活用して準備するとよいでしょう。

小論文

一部の国立大学では医学部入試に小論文を導入しています。

志望大学の受験科目に小論文が含まれるかを確認し、早めに対策しておくとよいでしょう。

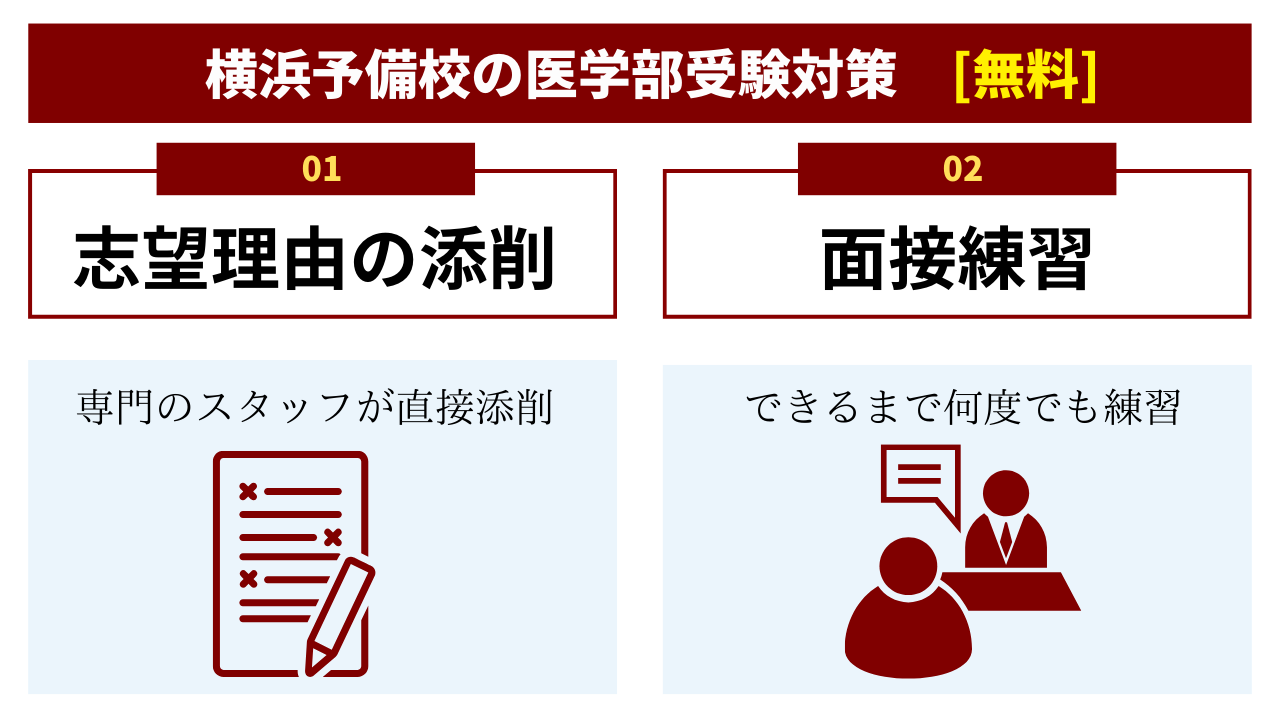

小論文や面接は明確な正解がないため、対策が不十分になりやすい科目です。そのため、知見のある方に協力を求めるとスムーズに対策が進められます。横浜予備校では医学部や難関大学に特化した指導を行っています。

志望理由の添削や面接練習など医学部特有の受験対策を無料で受講することが可能です。

専門のスタッフが添削するため、一人で対策するよりも客観的なアドバイスを受けることができます。

また、共通テストや2次試験の対策にも力を入れています。

医学部受験に必要な知識や知見を備えた講師が一人ひとりにあった指導を行っているほか、少人数制のため授業でつまずいてしまったとしても質問や復習がしやすい環境です。

「医学部に行きたい。でも今の成績で本当に大丈夫だろうか…」そんな不安を抱えているあなたへ。

横浜予備校では、医学部専門のプロ講師陣が一人ひとりの状況に合わせた学習戦略を無料でご提案します。

過去にも、多くの受験生が無料相談をきっかけに劇的に成績を伸ばし、難関国立医学部に合格しています。

まずは一歩を踏み出してみませんか?

資料請求も受付中ですので、お気軽にご利用ください。

配点と合格基準

国立大学は、共通テストと2次試験の合計点で合否を判定します。

ただし、配点比率は大学ごとに異なります。

配点比率を理解しておけば、力を入れるべきポイントが明確になります。

共通テストの比率

共通テストの比率は前期日程と後期日程で異なります。

一般的に、前期日程は共通テストの比率が低く、後期日程は比率が高いです。

後期日程では、共通テストの比率が70%以上に設定されている大学が多く見られます。

2次試験の比率

2次試験の比率が高いのは、一般的に前期日程です。

2次試験の比率を50%以上に設定している大学は、全体の60%にのぼります。

特に東京大学や東北大学などの難関校では、2次試験の比率が高い傾向にあり、その比率は80%です。

どのくらい点数を取ればいいのか

国立大学の医学部を目指す場合は、共通テストで80%以上の得点を目指す必要があります。

大学によって比率は異なりますが、足切りを避け、ほかの受験生に遅れを取らないためにも共通テストの点数は重要です。

また2次試験の合格最低点は65〜70%に設定されている大学が多いです。

大学にもよりますが、安定して70%以上得点できることが望ましいでしょう。

志望校の過去問を参照し、過去の最低点を確認したうえで目標点を設定しておく必要があります。

国立大学の医学部受験では、学力試験だけでなく面接や小論文の対策も必要ですが、最終的にほかの受験生と差がつくのは純粋な学力です。

過去問を活用して志望校の出題傾向をつかむことも重要ですが、一人で対策するのは難しいためプロの力を借りるとよいでしょう。

横浜予備校では、プロ講師による少人数制の授業はもちろん、専属コーチによる学習管理も提供可能です。成績向上をサポートするにあたって、横浜予備校では「ハマトレ」プログラムなど教科書の内容をしっかり定着させるための取り組みを行っています。

また、これまでの受験ノウハウを取り入れた独自の参考書やテキストもご用意しています。

学力試験に必要な知識のインプットと日々の学習を両面からサポートし、着実に成績を上げることが可能です。

医学部受験を目指す受験生の方や保護者の方は、必要な面接や小論文などの対策も専門のスタッフが在籍する横浜予備校にお任せください。

まずはお気軽に資料請求、無料相談をご活用ください。

国公立の医学部受験を目指すなら

国立大学の医学部は倍率が高く、難易度が高いという印象を持っている方もいるでしょう。

実際には、共通テストや各大学の個別学力検査に加え、医学部特有の面接や小論文など多くの対策が必要です。

それぞれの対策を計画的に進めるためにも、早めに準備を始めることが重要です。

一人で医学部受験を乗り切るのは、学力の面だけでなく体力面でも大きな負担となります。

そのため、必要に応じて医学部受験に詳しい専門家の指導を受けるのも有効です。

横浜予備校では、医学部受験の知見に長けた講師が多数在籍しています。

学力面はもちろんのこと、志望校や受験校の策定など戦術面からサポートいたします。

受験生の方はもちろん、同じく受験に対して大きな不安を抱えている保護者の方にも寄り添ったサービスを提供可能です。

ご家庭との連携を強化しており、LINEを通じて24時間有人の返信サービスを提供しており、いつでも気軽に相談いただけます。

また、少人数制を採用しているため、生徒一人ひとりにあわせた対策を提示可能です。

「医学部受験を目指したいけど方針があっているか不安」「学力が伸び悩んでいる」という方は、ぜひ資料請求や無料相談をご活用ください。