大学受験期は、子どもだけでなく親にもプレッシャーがかかる時期です。親としての不安や焦りが、知らず知らずのうちに子どもに余計なストレスを与えてしまうことも少なくありません。

この記事では、大学受験期に親が気をつけたい行動や言葉・子どもとの適切な接し方を詳しく解説します。

子どもがベストを尽くせる環境を整えるためにぜひ参考にしてください。

目次

大学受験でストレスになる親の行動

大学受験は想像以上にプレッシャーやストレスがかかりやすくなるものだとわかっているからこそ、子どもへの対応やコミュニケーションのとり方に悩む方もいます。

気を使いすぎた結果、何気なくいった言葉や行動が、かえって子どもにストレスを与えることがあります。以下の言動に心当たりがある方もいるのではないでしょうか。

・過度な期待を寄せる

・受験勉強の方法に過度に干渉する

・自分の経験や価値観を押し付ける

・勉強の邪魔をする

・無関心な態度をとる

親の言動によって子どもがどのようにストレスを感じるのか、詳しく見ていきましょう。

過度な期待を寄せる

親として、子どもに期待を抱くのは自然なことでしょう。しかし期待が大きすぎると子どもに大きな負担を与えることになります。

例えば「絶対に〇〇大学に合格してほしい」という言葉を親が頻繁に口にしてしまうと、子どもは、「失敗は許されない」と大きなプレッシャーを感じます。高い目標を持つことはよいことですが、その目標が現実的かどうか、冷静に見極めることが大切です。

受験勉強の方法に過度に干渉する

「いつ勉強するの?」「勉強しなさい」と声かけをしてしまう親は少なくありません。しかしこうした過度な干渉は、子どもにストレスを与え、逆に勉強への意欲をそいでしまう可能性があります。

勉強が大切なことは子ども自身が理解しています。また、子どもが自主的に選んだ方法で勉強しているのに「もっと効率のよい方法がある」「この参考書を使った方がいいよ」とアドバイスをすることも避けましょう。

親が良かれと思っていった言葉が子どものペースを乱し、自己肯定感を下げる要因になることもあります。

もし子どもが勉強に取り組めていない場合には、必要以上に干渉するのではなく、勉強の計画を一緒に立てることを提案してみましょう。

いつ何をやるかが明確になることで、子どもは計画的に取り組みやすくなります。

自分の経験や価値観を押し付ける

人生の先輩でもある親として子どもにアドバイスをしたくなるのは自然なことですが、自分の経験や価値観を押し付けることは避けましょう。

例えば「自分はこの大学を卒業したから子どもにも行かせたい」「就職に有利だからこの大学に行ってほしい」という発言は、子どもにとって大きなプレッシャーになります。

親の価値観によって決められ自分が選んだ進路ではない場合、受験に対するモチベーションが下がり、合格の可能性を低くしてしまうことにもつながります。

たとえ合格しても、その大学で学び続ける意欲を維持するのは難しいでしょう。受験するのは子ども自身であることを忘れないことが大切です。

勉強の邪魔をする

勉強中に頻繁に話しかけると集中力が途切れてしまいます。「わからないところがあれば教えるよ」「もっと効率のよい勉強のやり方があるよ」というアドバイスも、子どもが望んでいない場合にはかえって負担になります。

子どもが自分のペースで勉強の計画を立てているのに、勉強の進捗をチェックされたり親の期待を感じるような言葉をかけられたりすると心の余裕を失ってしまうこともあるでしょう。

またリラックスをさせるために「今度一緒に〇〇へ行こう」「昨日こんなことがあったの」という日常の話題をする親もいるかもしれません。タイミングによっては子どもにとって大きな邪魔になることがあるため注意が必要です。

子どもの様子が気になる場合は、勉強中に話しかけるのではなく子どもが休憩しているタイミングを見計らって声をかけましょう。

無関心な態度をとる

過干渉が子どものストレスになる一方で、受験に対して無関心すぎることも注意が必要です。

親が受験に無関心でいると、子どもは「自分は期待されていない」「誰も応援してくれない」と不安や孤独を感じてしまうかもしれません。その結果、勉強への意欲の低下や努力を続けるモチベーションを失う可能性があります。

子どもが精神的に落ち込んでいる様子が見られた場合は、気分転換に散歩や食事に誘うのも効果的です。それだけで見守ってくれている、サポートしてくれていると感じ、子どもは安心感を得られます。

子どもが求めているのは完璧な受験知識やアドバイスではなく、必要なときに相談できる信頼感です。受験に必要な最低限の情報は把握し、子どもが勉強に集中できる環境を整え、適度に見守る姿勢を心がけましょう。

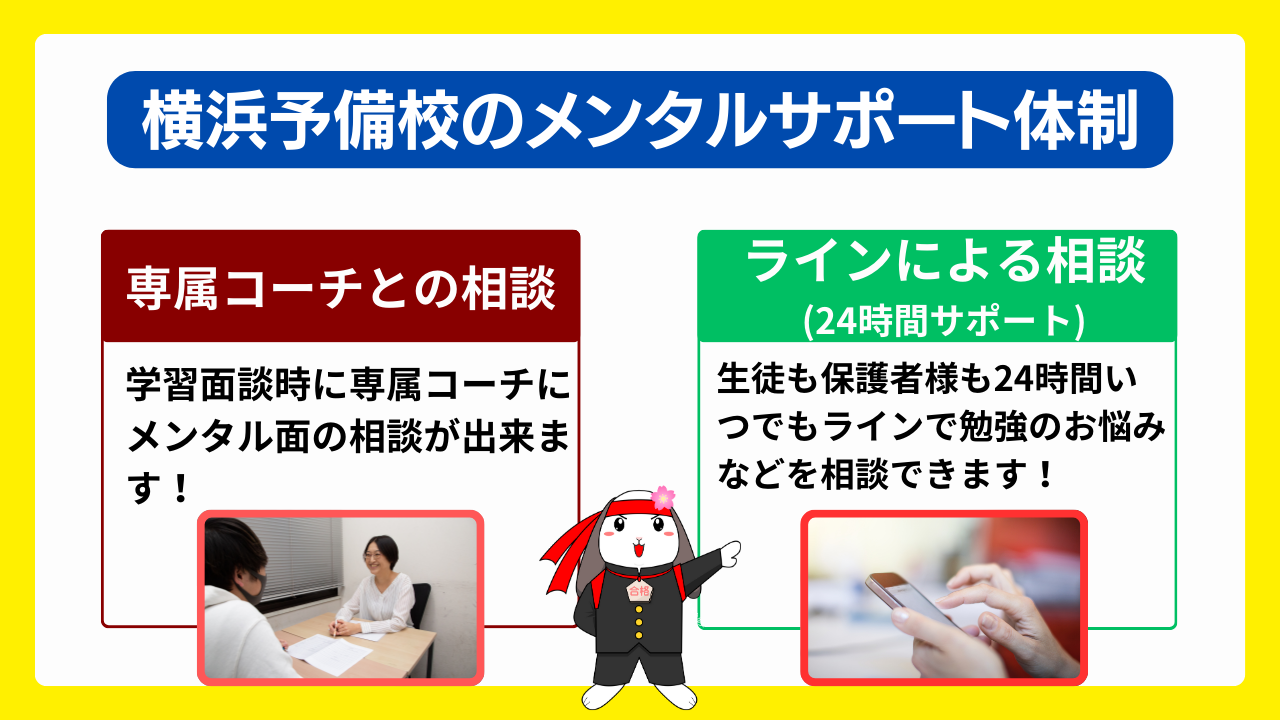

横浜予備校では、受験生はもちろん、保護者の方もいつでもご相談いただける環境が整っています。

お子さんの学習状況や受験対策についての不安や疑問にも、専門のスタッフが丁寧に対応し、適切なアドバイスを提供します。

お子さんの受験に関してお悩みの保護者の方は、ぜひ横浜予備校の無料相談にお申し込みください。 ご家庭と連携しながら、お子さんの志望校合格に向けて全力でサポートいたします。

受験期の子どもに言ってはいけない言葉

親が受験期の子どもを応援したい、見守りたいと思うのは当然ですが、無意識にかけた言葉が子どもの自信やモチベーションを大きく損なうこともあります。例えば、以下のような言葉をかけたことはないでしょうか。

・不安をあおる言葉

・成績が上がらないことを責める言葉

・周囲と比較する言葉

ここでは、受験期の子どもに言ってはいけない言葉を詳しく解説していきます。

不安をあおる言葉

受験期に不安を覚えることは何度もあるでしょう。「このままではまずい」と焦りすぎて夜更かしをしたり、不安にとらわれて勉強が手につかなくなったりすることもあります。

そのようなときに

・「このまま行くと受からないよ」

・「こんな点数じゃ無理よ」

・「〇〇大学は諦めた方がいいんじゃない?」

など、不安をあおる言葉をかけると子どものやる気や自信を奪ってしまうことがあります。

子どもはすでに焦りや不安を抱えていることが多く、そのような状態であらためて親からネガティブな指摘をされると余計に不安が増してしまいます。

心配から出た一言かもしれませんが、子どもには重いプレッシャーとしてのしかかるでしょう。

成績が上がらないことを責める言葉

受験期の模試や定期テストの点数に波があることも少なくありません。

・「こんなテストでこの点数じゃだめでしょ」

・「順位がどんどん下がってきてるよ」

そのとき、このような言葉をかけていないでしょうか。これは親が結果にしか目がいっていないからだと考えられます。

努力しているのに結果が思うように出ないときに責めるような言葉をかけられると自信をなくし、勉強への意欲が低下することがあります。

成績に焦点を当てるのではなく、子どもが努力したプロセスや成長をしっかり認めてあげることが大切です。

周囲と比較する言葉

他人や兄弟と比較する言葉を受験生にかける方もいます。

「〇〇さんは毎日8時間勉強しているらしいよ」

「お兄ちゃんのときはもっと楽だったのに」

「お姉ちゃんは数学が得意だったよ」

励ましや奮起させるためにいった言葉であっても、子どもにとっては大きなストレスになります。他人と比較されることで「どうせ自分なんてダメだ」と思い込み、自己肯定感が低下することがあります。

子どものペースや努力を尊重し、「あなたはあなたのやり方で頑張って」と安心感を与えることが大切です。

横浜予備校では、保護者向けの進路相談や、お子さんとの接し方に関するアドバイスも行っており、親子で受験に取り組める環境を整えています。

受験に対する不安や悩みを共有しながら、ご家庭と連携したサポート体制で志望校合格を目指します。

受験に関する疑問やお子さんとの関わり方でお悩みの保護者の方は、ぜひ横浜予備校の無料相談にお申し込みください。

受験期の子どもが言われてうれしい言葉

では受験期の子どもにはどのような言葉をかけると安心感や自信を与えられるのでしょうか。

ここでは、具体的な声のかけ方とその効果を解説します。

ねぎらいの言葉

親から「お疲れさま」や「毎日よく頑張っているね」といったねぎらいの言葉をかけてもらうと子どもはうれしいものです。

身近な人に自分の努力を認めてもらえることは大きな励みとなり、自己肯定感やモチベーションを高める効果があります。

・「最近本当に一生懸命勉強しているね。自信を持ってね」

・「今日も頑張ったね。受験まであと少しだから焦らず進んでいこうね」

このような言葉は自分を信じてくれている・努力を認めてくれていると安心感を得られます。

それだけで前向きな気持ちで勉強に取り組むことができるでしょう。

励ましの言葉

ねぎらいは日々の努力を労わることで、励ましは頑張りを促すことを意味します。

受験期の子どもは「本当に合格できるのだろうか」「努力が無駄になるのではないか」と心配や不安を日々抱えています。その結果、勉強に集中できなくなることも少なくありません。

そのようなときに親からの励ましの言葉が子どもにとって大きな支えになります。

・「あなただったら大丈夫」

・「自分を信じてやるだけだよ」

・「後悔しないように頑張って」

こういった言葉が受験生の不安を和らげ、気持ちを前向きにしてくれます。

結果だけにこだわらず、努力やプロセスを認めていることが伝われば子どもも安心して受験に臨むことができるでしょう。

子どもの意思を尊重する言葉

大学受験は子どもにとって人生の大きな選択の一つです。どの学校や学部を選ぶのか、自分の進路に悩みながらも決断していく過程で、親からの言葉も大きな影響を与えます。

・「やりたいようにやりなさい。あなたが決めたことなら、それが一番の選択だと思うよ。」

・「あなたが決めたことを応援するよ。困ったときはいつでも相談してね。」

という言葉は、親が子どもの意思を信頼しているからこそ出る言葉です。

「信頼されている」という感覚は子どもにとって大きな心の支えとなり、安心して自分の選択に責任を持って受験に全力で取り組むことができます。

受験期の子どもへの接し方のポイント

受験期の子どもへの接し方で大切なのは子どもが自主的に学べる環境を作るための適度な距離感と、親だからこそ提供できる生活面でのサポートです。

具体的な接し方を解説します。

適度な距離から見守る

大学受験期の親子関係では、子どもを適度な距離感で見守ることが重要です。

中学受験や高校受験では親が積極的に関与するケースがありますが、大学受験は基本的に子ども自身が主体的に取り組みます。

子どもが自ら考え、計画を立てて行動する機会であることを尊重し、親は過干渉になりすぎず必要なときにサポートできる距離感を目指しましょう。

食事や生活面のサポートをする

大学受験期での健康管理は親ができる重要なサポートです。栄養バランスの取れた食事を用意したり、食事の時間をきちんと確保したりすることで整った生活リズムをサポートできます。

また十分な睡眠は記憶力や集中力の向上に効果的です。夜遅くまで勉強を続ける子どもには「早く寝なさい」と命令口調で伝えるのではなく「朝の時間を活用するのも一つの方法だよ」と提案するのがよいでしょう。

子ども自身が時間を管理する力を養えるよう、親はあくまで手助けに徹する気持ちでいるのが重要です。

受験生の親は子どもを信じて見守ろう

大学受験期は子どもにとって大きな挑戦であり、親の接し方が子どものストレスや成果に大きく影響します。過度な期待や比較、過干渉は、かえってプレッシャーとなり逆効果です。

親は子どもの意思を尊重しながら、適度な距離感を保ち見守る姿勢が大切です。

横浜予備校では、家庭との連携を強化し、生徒一人ひとりの成績向上と志望校合格を徹底サポートしています。保護者の方とも定期的に情報を共有しながら、ご家庭と一体となった学習サポートを提供することで、生徒の学力アップを着実に実現可能です。

さらに、横浜予備校では24時間LINEサポートを導入し、保護者の皆さまがいつでもご相談いただける体制を整えています。学習の進捗状況や受験の悩み、日々の不安などについて、迅速かつ丁寧に対応いたします。

まずは、お気軽に無料相談にお申し込みください。学習の悩みや受験対策について、専門スタッフが親身になってご相談に応じます。