大学受験には、受験料(入学検定料)だけでなく、交通費や宿泊費、入学手続きに関わる納付金など、さまざまな費用がかかります。

しかし、各々の費用がいつどのように発生するのか、全体像を把握できていないという声も少なくありません。

本記事では、入試方式別での受験料の目安や支払い時期、支払い方法に加え見落としやすい関連費用までを体系的に整理し、出願や資金計画の参考になる情報をわかりやすく解説します。

目次

大学受験料はどのくらいかかる?

大学受験では、出願先によって受験料に大きな差があります。

受験料は1校ごとに必要であり、方式によっても金額が異なるため、出願計画を立てるうえで正確な情報を把握しておくことが重要です。

本章では個々の受験料の相場を整理し、複数校出願を想定した場合の費用感をつかんでいただけるよう、具体的な金額を交えて解説します。

大学入学共通テストの受験料

共通テストは、国公立大学の受験生を中心に、私立大学でも利用される全国統一試験です。受験料は科目数によって異なります。

2教科以下の場合は12,000円、3教科以上になると18,000円が必要です。

多くの受験生が3教科以上を選択するため、18,000円と考えておくのが一般的です。

共通テストは全国一斉に実施されるため、遠方の会場を希望する場合は、別途交通費や宿泊費も発生します。

受験料以外の付帯費用も含めて、全体での出費を想定しておくことが求められます。

国公立大学の一般選抜受験料

国公立大学の場合、一般選抜の出願時に支払う受験料は一律17,000円と定められています。

前期・後期の日程を合わせた料金で、どちらか一方のみを受験する場合でも金額は変わりません。

国公立大学を併願する場合、各大学への出願が個別に必要となり、各々に17,000円ずつ支払う必要があります。

前期で1校、後期で別の1校を受験する場合は、合計34,000円が必要になる計算です。

受験校数が増えるにつれて費用もかさむため、出願戦略を練る際は学力だけではなく経済的な負担への考慮が重要です。

私立大学の一般選抜受験料

私立大学の受験料は、大学ごとに異なりますが、一般的には1学部につき30,000~40,000円程度が相場です。

複数の学部や方式(全学部統一入試や個別学部入試)に同時出願する場合、複数出願分の費用が加算されます。

同一大学内であっても、出願単位が学部学科別で設定されている場合には、個々に受験料が発生します。

大学によっては同一日受験割引制度などの費用軽減策を設けている場合があるため、各大学の出願要綱を確認するようにしましょう。

私立大学を複数併願する場合、受験料だけでトータルで100,000円を超えることも珍しくないため、出願時期と併願数を照らし合わせながら計画的に準備しましょう。

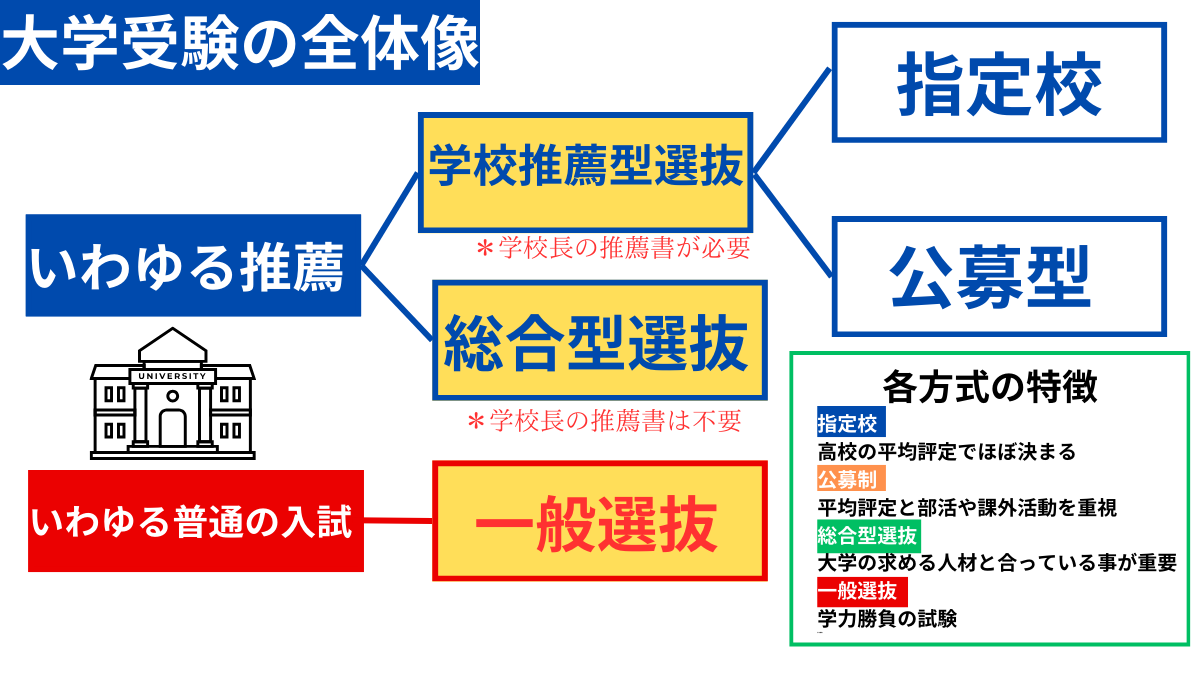

総合型選抜や学校推薦型選抜の受験料

総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜も、基本的には一般選抜と同様の受験料が必要となります。

多くの私立大学では、これらの方式も30,000円前後の受験料が設定されており、出願時に納付する必要があります。

結果発表が一般選抜より早い一方で、合否結果が出る前にほかの大学への出願手続きが始まることも少なくないため、一般選抜との併願が重なると年間の出費は膨らみがちです。

特に合格した大学へ先に入学金を支払う必要がある場合は、支出が一時的に重なる点にも注意が必要です。

大学受験料を支払う時期

出願のタイミングとともに、受験料の支払い時期を正確に把握しておくことは、受験スケジュール全体を円滑に進めるうえでも重要です。

特に共通テストと私立大学では出願時期が異なるため、受験料の支払いタイミングにも差が出てきます。

本章では主な入試方式ごとに、支払い時期の目安を解説します。

大学入学共通テストの場合

共通テストは、例年9月中旬から10月初旬に出願が開始され、10月末から11月上旬にかけて受験料の納付が必要になります。

申し込み期間はおおよそ2〜3週間と短いため、学校での配布資料や公式発表をもとに、早めの確認と準備を心がけましょう。

支払い方法によっては受付処理に時間がかかる場合もあり、出願締切間近の入金は未入金のリスクが高くなります。

国公立大学の一般選抜の場合

国公立大学の出願期間は、例年1月下旬から2月上旬にかけて設定されています。

この期間内に、大学所定の出願書類を提出し、同時に受験料17,000円の納付も行います。

願書提出と受験料の支払いは原則セットで完了させる必要があるため、出願書類の準備とあわせて支払計画も立てておくと安心です。

私立大学の一般選抜の場合

私立大学では、各大学の出願期間に合わせて受験料を支払います。

一般的には12月から1月にかけて出願受付が始まり、大学によっては1月下旬から2月中旬に出願が集中します。

複数校に出願する場合、支払い時期も異なるので併願校ごとにスケジュール表を作成し、重複や漏れがないようにしっかり管理することが大切です。

総合型選抜や学校推薦型選抜の場合

総合型選抜や学校推薦型選抜の出願は、早い大学では9月頃から始まります。

出願時に受験料の支払いを行う形式がほとんどです。

合否発表が早いため一般選抜と併願するケースも多く、一方で年間で必要な受験料総額が膨らみやすい点には注意が必要です。

大学受験では、出願スケジュールの管理に加えて、大学ごとの受験料負担も見逃せません。

1校あたりの受験料が数万円にのぼるケースも多く、複数校に出願する場合は家計への負担も大きくなります。

横浜予備校では入会金・教材費が無料で、講習費もすべて授業料に含まれているため、後から追加費用が発生しない明朗会計を実現しています。

大学受験にかかる経済的な負担を抑えながら、質の高い指導が受けられるのが大きな強みです。

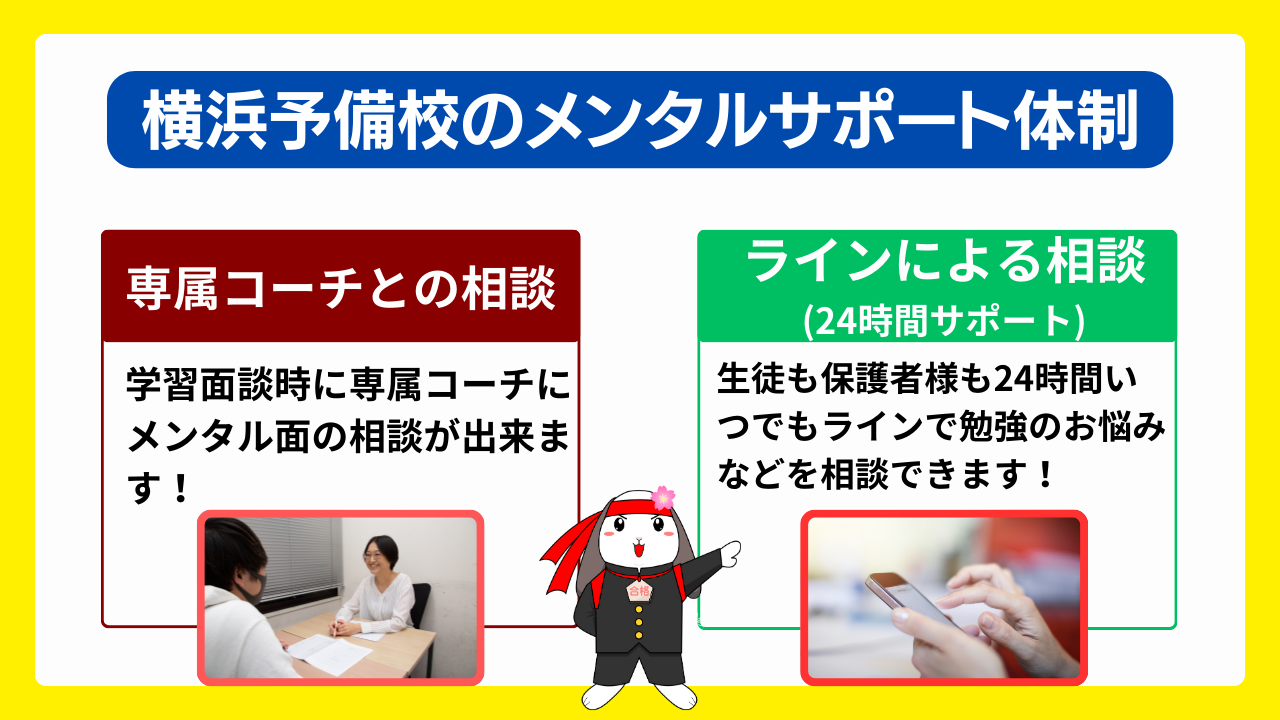

さらに、生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせたオーダーメイドの学習プランを組むことで、無駄なく効率的に実力を伸ばす環境が整っています。

医学部受験に特化した講師陣による的確な指導で、合格までの道筋を明確に描くことができます。「勉強も費用も不安」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

大学受験料の支払い方法

受験料の支払い方法は、受験方式によって異なるものの、近年はオンライン化が進み保護者の付き添いがなくても完了できるケースが増えています。

支払いミスや入金確認の遅延が出願ミスに直結するため、支払い手段の違いや注意点を把握しておきましょう。

大学入試共通テストの受験料

共通テストでは、以下の支払い方法が選択可能です。

・クレジットカード決済

・コンビニ支払い(各種チェーン対応)

・銀行振込

いずれの方法でも、払込控え(証明書)の保管が求められます。

学校提出や後日の問い合わせに備え、原本またはコピーを必ず保管しておきましょう。

ネットバンキングやATM利用の場合、操作ミスによる振込先間違いが発生しやすいため、必要情報を家族と共有したうえで進めると安心です。

国公立大学や私立大学の受験料

国公立大学・私立大学ともに、インターネット出願が主流となっています。出願サイト上で手続きを行ったあと、支払い画面に遷移する流れです。

支払い方法は大学によって異なりますが、一般的には以下のいずれかから選択します。

・クレジットカード決済

・コンビニ支払い

・ペイジー決済(ATM/インターネットバンキング)

支払い後は、受付番号や払込証明書が受験票印刷や出願完了の確認などで必要になるため、紛失しないよう注意が必要です。

大学によっては支払証明が出願要件となっているため、公式サイトの案内を必ず確認し、期限内の完了を徹底しましょう。

大学受験料以外で入試にかかる費用

受験料は出願に必要な費用の一部にすぎません。

実際には、願書作成や試験会場への移動や宿泊、入学手続きに関する支払いなど、試験前後に多くの費用が発生します。

特に複数校に出願する場合や遠方の大学を併願する場合には、付帯費用が積み重なり、思った以上に大きな出費になるかもしれません。

本章では、受験料以外に必要となる代表的な費用を解説します。

願書代

多くの大学ではインターネット出願が主流になっているものの、願書に貼付する顔写真や、場合によっては郵送による書類提出が必要です。

証明写真の撮影には1回あたり700〜1,500円程度かかり、複数校分を準備する必要がある場合は追加費用が必要になります。

願書の印刷費や提出用封筒、切手代なども含めると、1校あたり1,000円前後の出費が見込まれます。細かな費用ですが、複数校に出願する際は無視できない金額です。

受験のための交通費

試験会場が近距離にない場合は、交通費が必要です。

新幹線や飛行機などを利用するケースでは、往復で数万円単位の費用になります。

例えば、東京から大阪の私立大学を受験する場合、交通費だけで20,000〜30,000円がかかることがあります。

複数の大学を受験する場合、日程調整によっては連日の移動となるケースもあり、コストの増加も避けられません。

宿泊する場合の宿泊費

前日入りが必要な試験では、宿泊費も計画に含めなければなりません。

ホテルの宿泊費は1泊あたり6,000〜15,000円程度が相場で、時期や立地によってはさらに高額になる場合もあります。

大学近くのホテルは受験シーズンに早く満室になることが多く、希望の宿が取れず料金の高い宿泊プランを選ぶことになるケースもあります。

受験シーズンには早めの予約が鉄則です。

入学しなかった大学の納付金

合格した大学に対し、入学意思の有無に関わらず入学金を先に納める必要があるケースがほとんどです。

納めた入学金はおおよそ200,000〜300,000円程度とされており、入学を辞退しても原則として返金されません。

複数校に合格した場合、それぞれに納付した入学金の合計が数十万円に上ることもあります。

入学しなかった大学の納付金は返金されないため、資金計画の際には想定しておくことが重要です。

大学受験では、学習環境はもちろん、費用面での負担も大きな悩みの一つです。

横浜予備校では、入会金・教材費・講習費がすべて授業料に含まれた一律料金制を採用しており、追加費用の心配がありません。

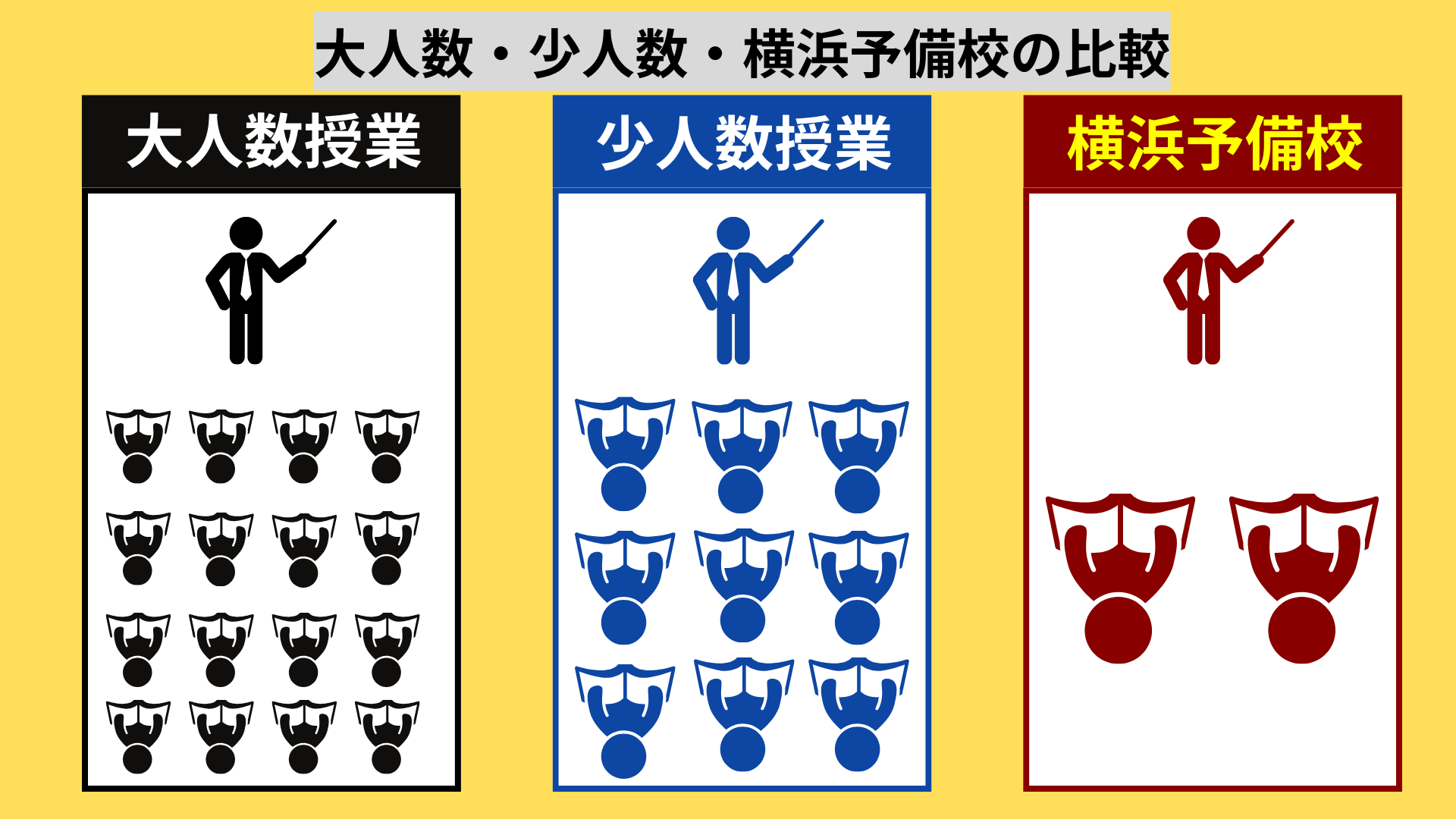

さらに、1クラス平均2名の少人数制指導を徹底しているため、講師の目が一人ひとりにしっかりと届き、理解度や進度に応じた丁寧なサポートが受けられます。

大手予備校のような画一的な授業ではなく、生徒の弱点に合わせたピンポイントな対策で、合格までの距離を確実に縮めることが可能です。

まずはお気軽にご相談ください。

大学受験料だけでなく支払い時期や方法も確認しておこう

大学受験に関わる費用を、入試方式ごとの受験料や支払う時期、支払い方法、さらに見落としやすい付帯費用まで整理して解説してきました。

実際の出費総額は、想像よりも大きくなる傾向にあります。

だからこそ、金額の把握だけでなくいつどのように支払うのかを事前に確認しておくことが、トラブルを未然に防ぐことになります。

出願スケジュールと支払いのタイミングがずれたり、支払い方法を誤って再手続きとなったりすると時間も労力も失いかねません。

特に高校生活の終盤は模試や学校行事が重なり、情報を見落としやすい時期です。

余裕をもって計画を立て、出願漏れや支払い忘れがないように早めの行動を心がけましょう。

不安な点や具体的な併願計画がまとまっていない場合は、学校や予備校の先生と相談するのが賢明です。

自分たちだけで判断しようとせず、専門家のアドバイスを受けることで、より安心して受験本番に臨むことができるでしょう。

横浜予備校では、追加費用なしの明朗な料金体系を採用しています。

入会金・教材費・講習費はすべて授業料に含まれており、あとから費用がかさむことはありません。

また、1クラス平均2名の少人数制を徹底しており、各生徒にの弱点に合わせたピンポイントな対策で、合格への近道を一緒に歩む体制が整っています。

受験費用やスケジュールに不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

横浜予備校が受験勉強を全力でサポートします。