医学部受験で生物を選んだものの、どこから手をつけたらよいかわからない、医学部向けの参考書は何を使えばよいのかわからないといった声は少なくありません。

本記事では、生物が医学部受験でなぜ重要なのかをわかりやすく解説し、医学部志望者におすすめの参考書を紹介します。

さらに、参考書の選び方や効果的な勉強法のポイントも丁寧にまとめました。

この記事を読めば、この参考書から始めてみようと前向きに取り組めるでしょう。

目次

医学部受験で生物が重要な理由

生物は医学部の学びと直結する内容が多く、入学後の理解を助ける基盤となります。

人体の構造や免疫など、試験範囲が医療と親和性の高い点が特徴です。

また、計算問題が少なく知識と論理を中心に問われるため、対策が立てやすく高得点を狙いやすい科目でもあります。

出題傾向が安定している点も、医学部受験における生物の大きな強みです。

暗記ができれば高得点が狙える

生物は専門用語や反応経路、分類など覚える項目が多いため、地道な暗記が得点に直結しやすい科目です。

よりしっかりと知識を蓄えれば、選択問題や穴埋めで高得点を狙えるでしょう。

また物理や化学と比べて、計算問題が少なく暗記中心で対策が組み立てやすい点が初心者には大きなメリットです。

ただし暗記だけでは実験や考察、記述問題には対応できません。

覚えた内容を理解し、グラフの読み取りや因果関係を説明する練習が必要になります。

医学部での学習内容と重なる部分がある

医学部に進むと、高校の生物知識がそのまま応用される場面が豊富にあります。

特に自然科学基礎では、高校レベルの用語や概念を前提に、人体や生命現象の理解を深める講義が展開されます。

そのため、高校生物で蓄えた知識が医学部での理解に直結する点が大きなメリットです。

また医学部では高校で生物を選んでいない学生に対しても、早期補習を行うケースも見られます。

これは高校生物の基礎が医学の学びに重要であると大学側も認識しているという証拠といえるでしょう。

計算問題が少なくケアレスミスをしにくい

生物は物理や化学と比べて計算をほとんど含まず、公式や数値の入力ミスといったケアレスミスが格段に少なく済みます。

たくさんの理論と図表を覚えてそれを論理的に説明する力が問われるため、数値計算に伴う時間的・心理的な負担も軽減されます。

また物理では複雑な数式や単位変換、化学でも反応計算に伴うミスが定番ですが、生物は暗記中心で取り組みやすく初心者でも安定させやすい科目です。

医学部受験をする方におすすめの生物参考書

医学部志望者には、目的に応じた参考書選びが欠かせません。

基礎から応用まで幅広くカバーしたいなら、エクセル生物が定番です。

網羅性が高く、復習にも使いやすい構成です。

論述や実験問題の対策には、生物記述・論述問題の完全対策、生物実験考察問題入門などの記述特化型教材が有効といえます。

思考力を養いながら、医学部特有の記述対策が進められます。

視覚的に理解したい方には、よくわかる生物基礎+生物といった図解教材が効果的です。

暗記だけでなく、概念の理解にも役立ちます。

用途に応じて参考書を使い分けることで、生物を着実に得点源にできます。

エクセル生物

エクセル生物は、医学部志望者に特におすすめの参考書です。

教科書の内容を基礎から発展まで幅広くカバーしており、解説も丁寧で初心者でも理解しやすい構成になっています。

問題は段階的に難易度が上がるため、基礎固めから応用力の養成まで無理なく進められます。

また、教科書と連動しているため復習もしやすく、医学部合格に必要な知識と考察力をバランスよく身につけられる参考書です。

生物記述・論述問題の完全対策

生物記述・論述問題の完全対策は、生物の論述や実験問題に特化した教材で、医学部受験生にとって重要な一冊です。

基礎知識の整理から応用問題まで段階的に学べ、論述問題の書き方や実験考察のポイントが具体的に解説されています。

医学的内容と関連付けた説明が多く、理解が深まるのが特徴です。

効率よく論述対策を進めたい方に適しています。

生物実験考察問題入門

生物実験考察問題入門は、生物の実験問題とその考察に特化した教材です。

医学部受験で頻出する実験データの読み取りや考察問題を、基礎から丁寧に解説しているため、初めて実験問題に取り組む方にも理解しやすい構成になっています。

具体的なデータ解析の方法や論理的な考え方を身につけられるため、実験問題での得点力アップに役立ちます。

図や表を活用した説明が多く、視覚的にも理解が進みやすい点が特徴です。

段階的に問題演習を重ねながら実践力を養える一冊です。

よくわかる生物基礎+生物

よくわかる生物基礎+生物は、高校の生物基礎から生物までを幅広くカバーし、医学部受験生にも対応した教材です。

基礎的な内容を丁寧に解説しており、初心者でも無理なく理解を進められます。

図やイラストが豊富で視覚的に学べるため、複雑な生物の仕組みやプロセスをスムーズに把握可能です。

また、章末には基礎から応用までの問題がバランスよく配置され、実践力の向上に役立ちます。

段階的な学習ができるため、基礎固めから受験対策まで幅広く活用できます。

生物の参考書を選ぶポイント

生物の参考書を選ぶ際は、自分のレベルに合っているかをまず確認しましょう。

難しすぎる教材は挫折の原因になり、簡単すぎても得点にはつながりません。

イラストや図が多く、説明が視覚的に理解しやすいものを選ぶことで、内容が記憶に残りやすくなります。

また、解説の丁寧さも大切です。なぜそうなるのかを説明しているものは、応用力を養うのに役立ちます。

問題の量をチェックし、演習が充実しつつ無理なく継続できるボリュームかを見極めるとよいでしょう。

自分の目標や使い方に合った参考書を選ぶことで、迷わず学習を進めやすくなります。

自身のレベルと学習目的で選ぶ

参考書選びで重要なのは、自分の学力と学習目的に合っているかどうかです。

基礎から始めたい方は、教科書レベルの内容が丁寧に解説されている教材を選ぶと、無理なく理解を進められます。

一方、難関医学部を目指すなら、応用問題や論述を含む実戦的な参考書が必要です。

目的が共通テスト対策なのか、二次試験対策なのかによっても、選ぶべき教材は異なります。

難易度と構成、掲載されている問題のタイプを確認し、自分に合った一冊を選ぶことが効率よく得点力を伸ばすための近道です。

図や解説がわかりやすいものを選ぶ

図や解説がわかりやすいものを選ぶということは、生物を得点源にするうえでとても重要です。

視覚的に整理された教材は理解しやすく、記憶にも残りやすいため、効率よく学べます。

例えば、大学入試山川喜輝の生物基礎が面白いほどわかる本は、イラストと平易な口語調を組み合わせており、生物が苦手な方でも読みやすく定着しやすい構成です。

このように図やカラー、レイアウトにこだわった参考書を選べば、初学者でも無理なく知識を整理でき、理解を積み重ねながら得点力を高めやすくなるでしょう。

問題演習が豊富なものを選ぶ

生物の参考書を選ぶ際、問題演習が豊富なものを選ぶことは得点力を高めるうえでとても有効です。

具体的には長文問題、グラフ読み取りや実験考察など、多様な出題形式が収録されている教材を選ぶと応用力が自然と身につきます。

また、レベル別に構成された問題集を使って、まずは日大レベルから始め、徐々にMARCH、さらに医学部・難関大学向けの応用問題へとステップアップするのも効果的です。

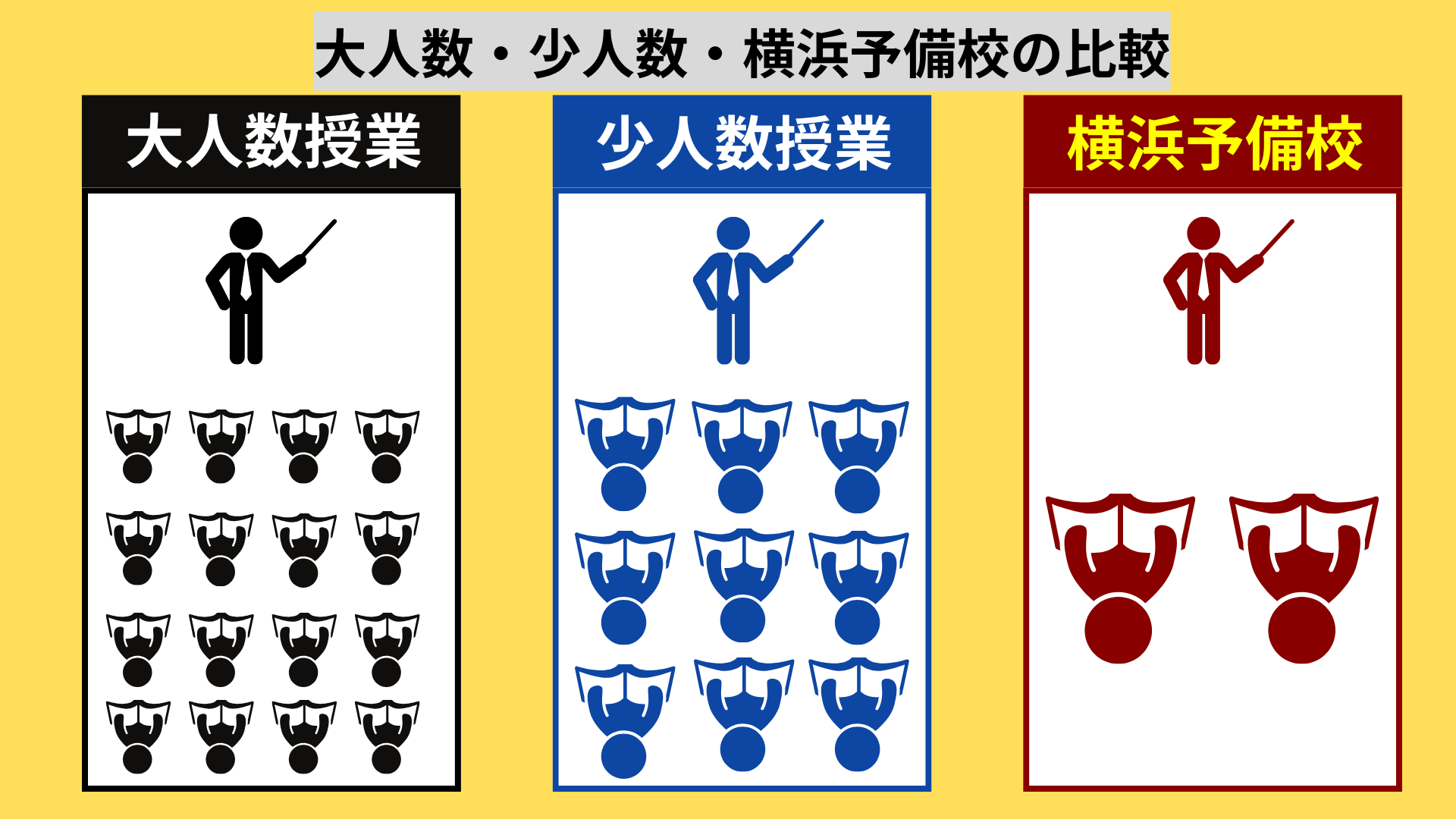

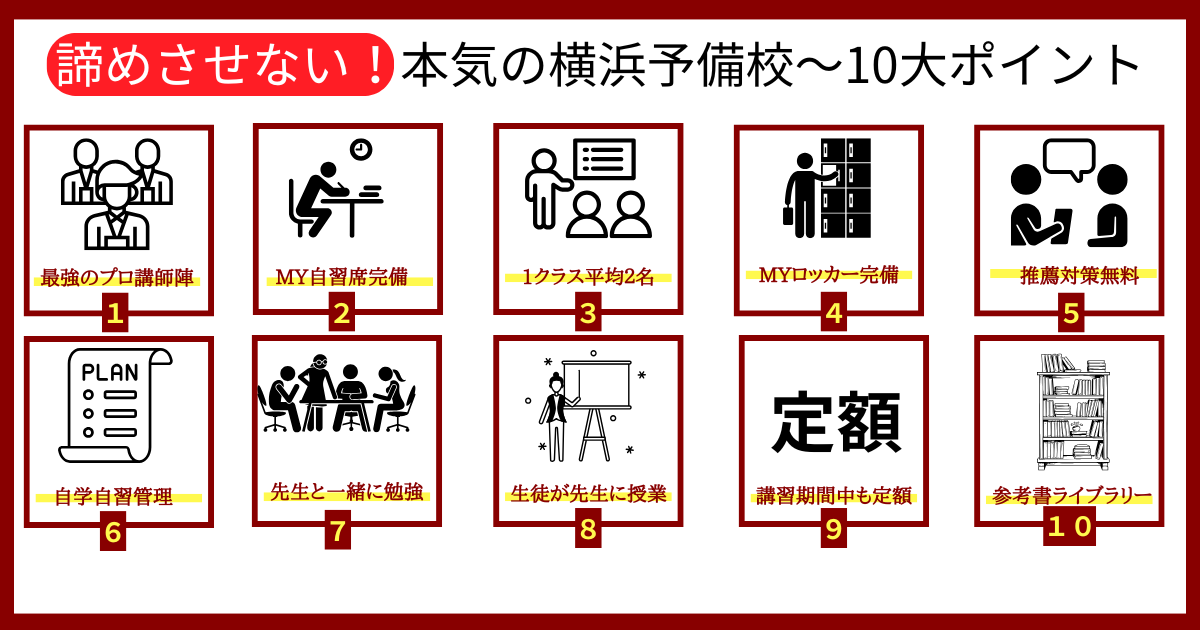

医学部受験に向けて、どの参考書を使えば効率的に学力を伸ばせるのか迷っている方は、横浜予備校にお任せください。

横浜予備校では、医学部・難関大学への豊富な合格実績をもとに、生徒一人ひとりの学力や目標に応じた適切な参考書ルートと学習戦略をご提案しています。

大手予備校での指導経験がある一流講師陣が在籍し、少人数制(1クラス平均2名)によるきめ細かな個別指導で理解の定着と弱点克服を徹底サポートします。

「問題演習の質にこだわった教材を使いたい」「自分に本当に合う参考書の選び方がわからない」とお悩みの方にも、段階別・目的別に参考書を選定したオーダーメイドの学習プランをご案内することが可能です。

志望校合格への近道を一緒に見つけたい方は、ぜひお気軽に無料相談へお申し込みください。

医学部受験をする方におすすめの生物参考書の活用方法

生物の参考書を効果的に使うには、段階を踏んだ活用が大切です。

まずは基礎事項を理解し、図や表で知識を整理します。そのうえで演習問題に取り組み、知識を使う力を養います。

最後は記述問題で論理的な表現力を強化し、得点力に直結させましょう。

参考書は買って終わりではなく、使い切ることが重要です。段階的に活用することで、着実に力を伸ばすことができるでしょう。

焦らず基礎を固める

生物の学習を進めるうえで、焦らず基礎を固めるということは、成績アップへの第一歩です。

教科書レベルの基礎事項を丁寧に理解し、用語や概念を図や表で視覚的に整理して記憶すると、後の応用対策がスムーズになります。

生物は暗記が中心ですが、ただ覚えるだけでなく、説明できる深さまで理解することで、問題文を読み解く力がつくでしょう。

また基礎固めには問題集の繰り返しが欠かせません。

1冊を3周以上することで知識が定着し、自信にもつながります。

基礎がしっかりできていれば、入試本番で急に高度な問題が出ても動じず、対応力が自然と高まります。

インプットとアウトプットを組み合わせる

インプットとアウトプットを組み合わせることは、生物学習で力を伸ばすために欠かせません。

まず参考書や教科書を使って用語や原理、実験法を理解するインプットを徹底しましょう。

ここで8割以上知識が定着していれば、応用問題の3〜4割は解けるようになります。

次に、問題演習でアウトプットを行い、実際に使える知識へと昇華させます。

特に、思考型・図表読み取り型・記述型問題への対応力を鍛えることで得点力が格段に向上します。

生物の学習で「インプットとアウトプットのバランスが難しい」と感じている方には、横浜予備校にお任せください。

横浜予備校では、少人数制(1クラス平均2名)による個別指導を徹底し、生徒一人ひとりの理解度や目標に応じた適切な学習方法を提案しています。

また、集中して演習に取り組める専用自習スペースも完備しており、効率的に学習を進められる環境が整っています。

「頭では進め方がわかっていても、実際には手が止まってしまう」「演習量をどう確保すればよいかわからない」と悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。

横浜予備校の講師陣が、学力や生活リズムに合わせた現実的なプランを丁寧にご提案し、焦らず着実に合格力を高めるサポートを行います。

図表を活用し視覚的に勉強する

生物の学習では図や表、フローチャートなどの図形を活用して視覚的に整理することが理解を深めるポイントです。

情報を文字だけで覚えるよりも、図を使うことで複雑な仕組みや関係性が一目でわかりやすくなり、記憶にも残りやすくなります。

例えば細胞の構造や代謝経路、遺伝の法則などは図で示すことで全体像を把握しやすく、知識の抜け漏れを防げます。

こうした学習は、反復学習やアウトプットの効率化にもつながり、受験対策に効果的です。

初心者でも図を活用することで、よりスムーズに内容を吸収し、苦手意識を減らせるためおすすめの方法です。

医学部受験のために生物の参考書で効果的に勉強しよう

医学部受験で生物を得点源にするには、正しい参考書選びと効果的な活用法が欠かせません。

基礎から応用まで段階的に学習を進めることで、着実に理解を深められます。

ただ独学では、進め方や学習ペースに不安を感じることも多いでしょう。

そこで、自分の現状や志望校に合った戦略的な学習計画を立てるには、予備校を活用することがとても有効です。

専門の講師からアドバイスを受けることで、効率よく弱点を克服でき、合格に一歩近づけます。

横浜予備校では、医学部合格を見据えた専用の生物参考書ルートを一人ひとりにカスタマイズし、無駄のない学習を実現します。

単なる知識の詰め込みではなく、演習と復習を通じて「どう問われるか」を意識した指導を行い、入試本番で通用する実践力を養います。

少人数制(1クラス平均2名)による徹底サポートと、進捗管理を含めた学習プランの設計により、独学では得られない手厚い指導が受けられる点も大きな魅力です。

生物の学習に不安を感じている方や、どの参考書を使えば効果的かわからない方は、まず横浜予備校にご相談ください。