生物の勉強は覚えることが多くて不安がある方や、どの参考書を選べばよいのかわからない方もいるでしょう。

そのような方のために、自分のレベルや目的に合わせて選べる参考書の選び方とその勉強方法を解説します。

加えて、おすすめの参考書や志望校別のおすすめルートも紹介しますので、生物の受験勉強を始めるときの参考にしてみてください。

目次

生物の勉強におすすめの参考書

生物の勉強をするためにどの参考書がよいのかわからない方や、解説のわかりやすい参考書を知りたい方もいるでしょう。

今の自分に合う参考書を選べるように目的やレベル別に以下のおすすめの参考書を解説します。

・新課程リードLight生物基礎|数研出版

・ランク順高校生物一問一答|学研プラス

・大学入試全レベル問題集生物2共通テストレベル|旺文社

・視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録|数研出版

自分に合いそうな参考書を選ぶ際の参考にしてみてください。

新課程リードLight生物基礎|数研出版

新課程リードLight生物基礎は、基礎内容の習得に適した問題集です。

基礎レベルの問題から標準レベルの問題に徐々に難しくなっていきます。

例題や問題の解説が丁寧であるほか、例題の動画解説や重要用語に関するテストなどデジタルコンテンツがついているのが特徴です。

活用方法は生物の基礎内容を知識として定着させるためや、入試直前に以前に自分が間違えた内容の復習にも活用できます。

特に苦手な単元の用語を定着するまで何度も使用して覚えるようにしましょう。

ランク順高校生物一問一答|学研プラス

ランク順高校生物一問一答は、新しい入試問題を徹底的に分析し、出題される問題だけを収録した一問一答式の問題集です。

重要度をわかりやすくランク付けしてあるので、入試に頻出される項目を効率よく学習できます。

さらに、暗記に便利な赤シートや、クイズ形式で復習が可能な無料アプリも使えます。

通学途中などの隙間時間に復習したい方や共通テストに出題されやすい内容を覚えたい方におすすめです。

大学入試全レベル問題集生物2共通テストレベル|旺文社

大学入試全レベル問題集生物2共通テストレベルは、難易度を4段階に分けたシリーズの問題集で、自分のレベルや志望校などに合わせて選べます。

共通テストレベルは、共通テスト対策として使えるマークシート方式の問題のみで構成されています。

解説も詳細に書かれているため、共通テストに出題される内容を効率よく勉強したい方や、共通テストに向けて知識の復習をしたい方におすすめです。

視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録|数研出版

視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録は、生物を理解するために必要な図解が充実しており、教科書よりも専門的な解説がある参考書です。

例えば、光合成のメカニズムや実験の手順などをわかりやすく図で説明しています。

また、写真や図解の量が多く参考書のなかだけでなく、QRコードから見ることができる映像コンテンツも充実しています。

図や写真で内容を理解したい方や実験の手順をわかりやすく理解したい方におすすめです。

生物の参考書の選び方

選んだ参考書をうまく使いこなせないと悩んでいる方もいるでしょう。

そのような方のために、以下の3つの生物の参考書の選び方をご紹介します。

・自身のレベルにあった参考書を選ぶ

・解説が詳しくわかりやすい参考書を選ぶ

・目的から参考書を選ぶ

自分の勉強方法を見直すきっかけにしてみてください。

自身のレベルにあった参考書を選ぶ

ネットなどでおすすめされている参考書を選んでも、自分のレベルに合っていない場合、内容が理解できないことがあります。

そのため、自分のレベルにあった参考書を選ぶことが大切です。

例えば、生物が苦手な方は基礎的な内容を取り扱っている参考書を選ぶようにしましょう。

一方、生物が得意分野である方は、志望校のレベルにあったものやハイレベルなものを選ぶようにするのがベストです。

解説が詳しくわかりやすい参考書を選ぶ

独学で受験勉強を行う際にわからないことがあっても、自分自身で解決することが難しいケースがあります。

そのときに、解説が詳しくわかりやすい参考書であれば、解決することが可能です。

また、理解度が深まり苦手分野も克服しやすくなります。

特に、教科書より内容が濃い参考書や、練習問題の解説が詳しく書かれている参考書を選ぶとよいでしょう。

目的から参考書を選ぶ

生物の参考書を選ぶ際には学習の目的から参考書を選ぶことが大切です。

目的には、基礎固め・入試対策・問題演習などさまざまな形式があります。

大学によって試験形式が異なるため、自分の志望校に合った参考書を選びましょう。

例えば、実験問題が多い大学や考察問題が多い大学などがあります。

目的に合わない参考書を選ぶと、習熟度が上がらず、合格から遠ざかってしまう可能性があります。

自分のレベルに合うものから使用していき、志望校の問題形式にあったものにステップアップしていきましょう。

「選んだ参考書に自信を持てない」「参考書を決められない」という方は、予備校に相談するのも1つの手段です。

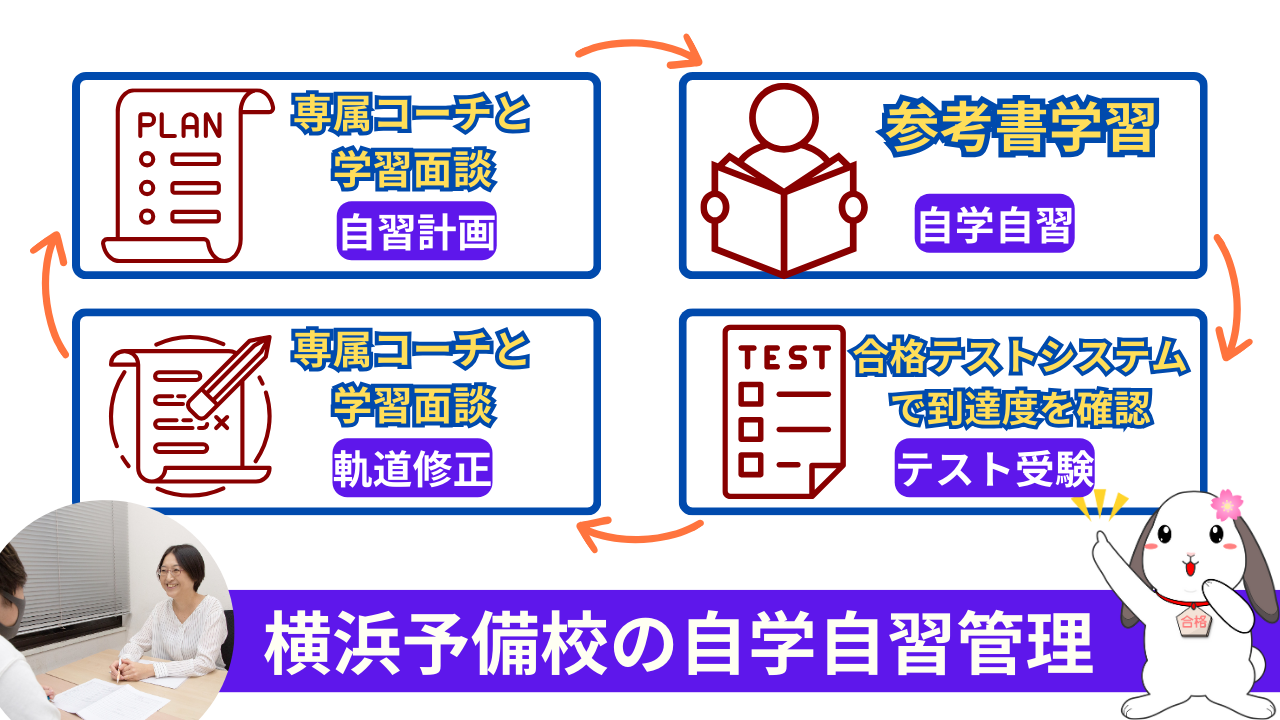

横浜予備校では、受験生一人ひとりの学力や志望校に合わせて、専用の参考書やテキストを活用した実践的なカリキュラムを組み立て、無駄のない学習を実現しています。

さらに、丁寧な学力分析と余裕をもたせたスケジューリングにより、受験直前でも効率よく勉強を進めることが可能です。

「もう時間がない」「何から手をつけていいかわからない」とお悩みの方にも、専属コーチが状況に応じた学習プランを一緒に考え、志望校への合格を目指します。

まずは、横浜予備校にご相談ください。あなたに本当に必要なサポートを、全力でご提供いたします。

参考書を活用した生物の勉強方法

参考書を使って勉強しているけど、まったく内容が知識として定着しないと悩んでいる方もいるでしょう。

ここでは、参考書を使った生物の勉強方法を説明します。

・理解しながら少しずつ覚える

・事柄を関連づけて覚える

勉強方法を理解してこれからの学習に取り入れてみてください。

理解しながら少しずつ覚える

人間は一度理解したものは忘れにくい生き物です。

理解とは自分で内容を説明できる状態のことで、一度に全体を理解するのは難しいです。

そのため、理解しながら少しずつ覚えていきましょう。

理解するためにはまず教科書などを読み、重要なポイントを押さえて用語の意味を理解し、ノートに自分の言葉でまとめましょう。

その後基本問題や演習問題に取り組み、出題形式を理解していくことが重要になります。

まずは出題頻度の高い用語から覚えるのが効率的です。

事柄を関連づけて覚える

生物の用語の暗記をする際には用語だけではなく、用語の意味や仕組み、関連する用語も一緒に覚えていきましょう。

例えば、ホルモンの分泌経路の場合は、作られる場所や指令を出す場所・種類・働きなどを関連づけてまとめて覚えることで効率が上がります。

用語の意味や仕組み、働きを理解できていると用語をスムーズに覚えられます。

用語を覚える際は単元ごとに区切ることで、知識が混ざらず思い出しやすくなるでしょう。

レベル別の生物参考書ルート

志望校合格に向けて、どの時期にどこまで学習しておけばよいのか不安な方もいるでしょう。

学習計画は志望校のレベルによって異なります。以下のレベル別の生物参考書ルートを紹介します。

・共通テスト

・MARCHや地方国公立大レベル

・難関国公立大学

・東大や医学部レベル

学習計画を立てるうえで参考にしてみてください。

共通テスト

共通テストに向けて使う生物参考書は、以下のルートがおすすめです。

共通テストで生物基礎までが課せられる文系の受験生を想定しています。

・田部の生物基礎をはじめからていねいに

・リードLightノート生物基礎

・大学入試全レベル問題集生物2共通テストレベル

・短期攻略共通テスト生物基礎

教科書や『田部の生物基礎をはじめからていねいに』を使って内容を理解した後、『リードLightノート生物基礎』でさまざまな問題形式を演習します。

最後に『大学入試全レベル問題集生物2共通テストレベル』や『短期攻略共通テスト生物基礎』で、共通テスト対策をしましょう。

MARCHや地方国公立大レベル

MARCHや地方国公立大学レベルを目指す方には、以下の参考書ルートがおすすめです。

・山川の生物が面白いほどわかる本

・生物の必修整理ノート

・生物問題集 合格177問【入試必修編】

・大森徹の最強講義126講 生物

まずは、『山川の生物が面白いほどわかる本』で生物をストーリー仕立てに学びつつ、『生物の必修整理ノート』で出題されやすいポイントを押さえます。

それから、『生物問題集 合格177問【入試必修編】』と『大森徹の最強講義126講 生物』で、入試頻出のテーマや問題に取り組んでいきましょう。

難関国公立大学

難関国公立大学の受験を考えている方には、以下の参考書ルートがおすすめです。

・山川の生物が面白いほどわかる本

・生物の必修整理ノート

・生物問題集 合格177問【入試必修編】

・大森徹の最強問題集159問 生物

初めに、『山川の生物が面白いほどわかる本』でストーリー仕立てで生物の基本知識を覚えながら、『生物の必修整理ノート』で知識を定着させていきます。

その後、『生物問題集 合格177問【入試必修編】』で頻出問題に取り組みます。

最後に、『大森徹の最強問題集159問 生物』で難関国公立大学向けの実践問題に挑戦しましょう。

東大や医学部レベル

東大や医学部レベルの受験を決めている方には、以下の参考書ルートがおすすめです。

・山川の生物が面白いほどわかる本

・生物の必修整理ノート

・理系標準問題集 生物

・大森徹の最強問題集159問 生物

『山川の生物が面白いほどわかる本』と『生物の必修整理ノート』で基本的な知識を定着させてから、『理系標準問題集 生物』で定番の入試問題に取り組みましょう。

その後、『大森徹の最強問題集159問 生物』で実践問題に慣れていきましょう。

不安が残る場合は、過去問に取り組み、入試傾向を把握しておきましょう。

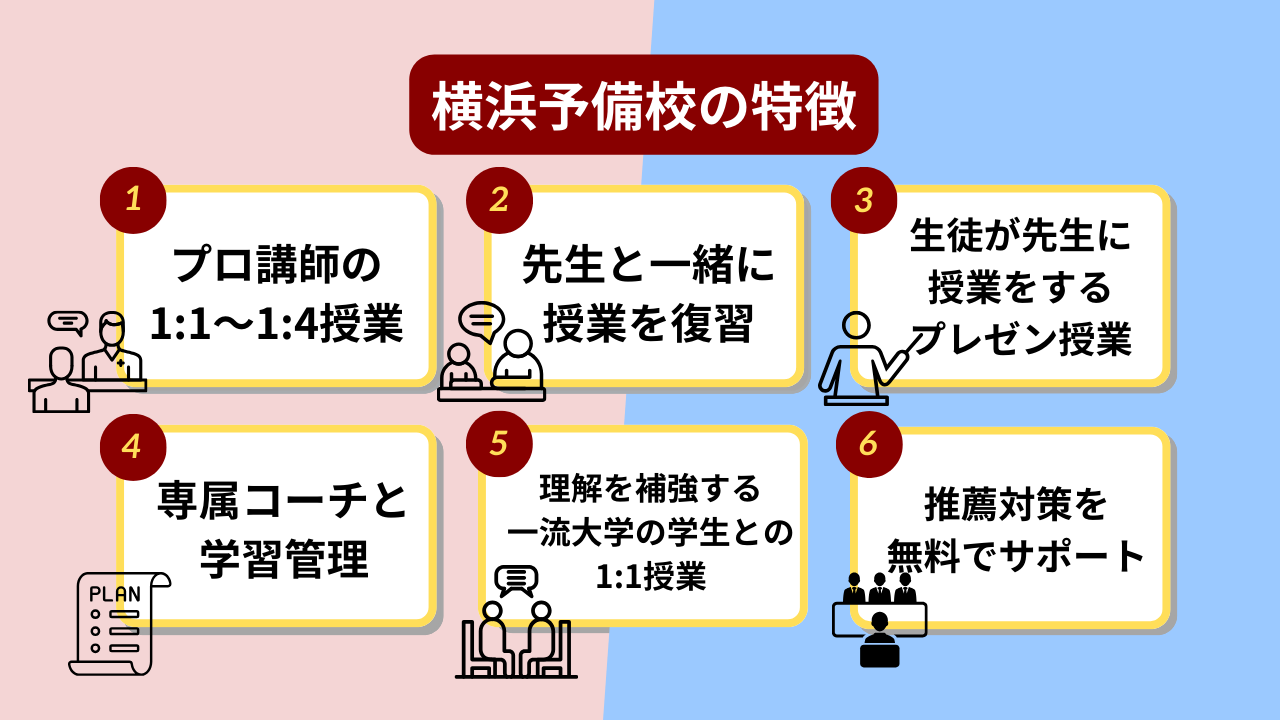

横浜予備校は、医学部や難関大学受験に特化した予備校です。

経験豊かなプロ講師陣による少人数制指導(1クラス平均2名)により、生徒一人ひとりに適切な学習環境を提供しています。

各自の学力や目標に応じたカリキュラム作成はもちろん、面接対策や出願書類の添削まで、一貫したサポート体制が整っており、安心感を持って受験に臨めます。

さらに、オリジナル参考書やプレゼン形式の授業など、横浜予備校独自の学習プログラムも充実しており、効率的に知識を定着させることが可能です。

保護者との連携も大切にしており、定期的な面談や24時間対応のLINEサポートを通じて、学習の進捗や日常の悩みも随時共有・相談できる環境を整えています。

どんな些細な不安や疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。

横浜予備校が、あなたの成績向上と志望校合格を全力でサポートいたします。

参考書を活用して生物の得点アップを狙おう

この記事では生物の大学受験参考書を選ぶためのポイントと勉強方法、おすすめの参考書、参考書ルートを説明しました。

あなたの今の学力と志望校に合わせて順番にステップアップできる参考書を選んでいくことが重要です。

特に、知識の定着を図るためにわかりやすい解説がある参考書を選ぶとよいでしょう。

もし「自分に合う参考書がわからない」「参考書の内容をなかなか覚えられない」といった悩みがある場合は、受験対策のスペシャリストである予備校の力を借りるのがおすすめです。

横浜予備校では、生徒一人ひとりの現在の学力や志望校に応じて、戦略的な受験計画と個別カリキュラムを綿密に構築しています。

市販の教材以外にも、入試に直結する独自開発の参考書やテキストを使用しており、基礎の理解に不安がある方や学習に遅れがある方でも、短期間で巻き返せる環境が整っているのが大きな特長です。

さらに、難関大学受験を熟知した講師陣が毎日の進捗管理と理解度の確認を行うことで、やみくもな学習ではなく「合格に直結する学び」を実現しています。

参考書の選び方や学習方法に悩んでいる方は、資料請求や無料体験授業、無料相談からぜひご活用ください。

横浜予備校が、あなたの志望校合格に向けて全力でサポートいたします。