過去問を解いても成績がなかなか伸びない、と悩みを持つ受験生や保護者の方は少なくないです。

大学受験において、過去問演習は単に解くだけでは十分な効果を得られません。

合格へのカギは、過去問を徹底的に分析し、出題傾向や自身の課題を正確に把握する点にあります。

本記事では、過去問分析の重要性や具体的なやり方、注意点、効果的な進め方を詳しく解説します。

過去問を効果的に活用し、志望校合格に近づくための実践的なノウハウを身につけてください。

目次

過去問分析が重要な理由

大学入試対策でとにかく過去問をたくさん解けばよいと考える受験生がみられますが、ただ解くだけでは出題傾向や頻出分野に気付けず、効率的な学習にはつながりません。

過去問の分析は、各大学が求める力や設問形式、時間配分の特徴が把握できます。

これにより、自分に必要な対策や学習計画が明確になり、無駄な勉強時間を減らせます。

分析を通じて出題者の意図を読み取り、弱点を克服していくことが合格への近道です。

過去問分析は、志望校合格を目指す受験生にとって欠かせない学習法です。

過去問分析のやり方

過去問を解いても、正しく分析できていなければ得点力にはつながりません。

自己流で進めてしまい、効果を実感できていない受験生がいることも事実です。

ここでは、過去問分析を6つのステップに分けて解説します。

記録を残し反復する姿勢を持つことで、弱点を客観的に把握でき、次の学習にしっかりとつなげられます。

過去問の全体を把握する

過去問分析の第一歩は、まず試験全体の構造を理解する点です。

問題数・出題形式・配点・時間配分などをしっかり確認し、どのような分野に力を入れるべきかを判断します。

例えば、記述式のウェイトが高ければ、論述対策が不可欠です。

出題形式によって求められる力が異なるため、全体像の把握は戦略的な学習計画を立てる土台になるでしょう。

出題傾向と出題の分野を知る

過去問を複数年分確認し、毎年出題されている分野や設問の形式を分析します。

例として、古文読解が必ず1題出る、同じテーマの小論文が繰り返されているなど大学ごとに特徴が出てきます。

傾向を把握すれば、効率的に準備が進み、無駄な学習を省くことが可能です。

頻出分野を優先して対策していくことで、大幅な得点力アップにつなげることができるでしょう。

問題の難易度を知る

解いた問題それぞれの難易度を自分の感覚で3段階程度に分類して記録します。

簡単・普通・難しいと分けてみることで、自分がどのくらいのレベルまで対応できているかを把握しやすくなります。

入試本番では難問に時間をかけすぎない判断も必要です。

難易度を意識して演習を重ねると、優先的に対策すべき課題が明確になり、得点力の底上げにつながります。

自身の正答率を知る

過去問を解いた後は、各大問・小問ごとの正答率を計算して残しましょう。

分野別や設問形式ごとの傾向を見ることで、自分の得意・不得意が数字で可視化されるようになります。

感覚だけに頼らず、具体的なデータを記録に残すことで客観的な学習分析が可能となります。

正答率が低い分野は繰り返し復習し、克服するための優先順位をつけていくことが有効です。

解くのに時間がかかった問題を知る

問題ごとに解答にかかった時間を測り、記録しておきましょう。

特に時間を使いすぎた問題は、どこでつまずいたのかを振り返る必要があります。

本番では一問に長く時間をかける余裕はありません。

スピードが求められる形式では一層の注意が必要です。

苦手なタイプの問題に気付き、スムーズに解けるよう反復演習しておくことで、時間管理力を高められます。

間違いの原因を知る

正解できなかった問題は、その理由の徹底的な分析が欠かせません。

知識不足だけでなく、問題文の読み間違い・設問の条件見落とし・計算ミス・焦りによるケアレスミスなど原因はさまざまです。

単なる復習にとどまらず、どのように直すかまで考えることで次に生かせます。

自分のミスの傾向を知ることで、対策をより具体的に講じられます。

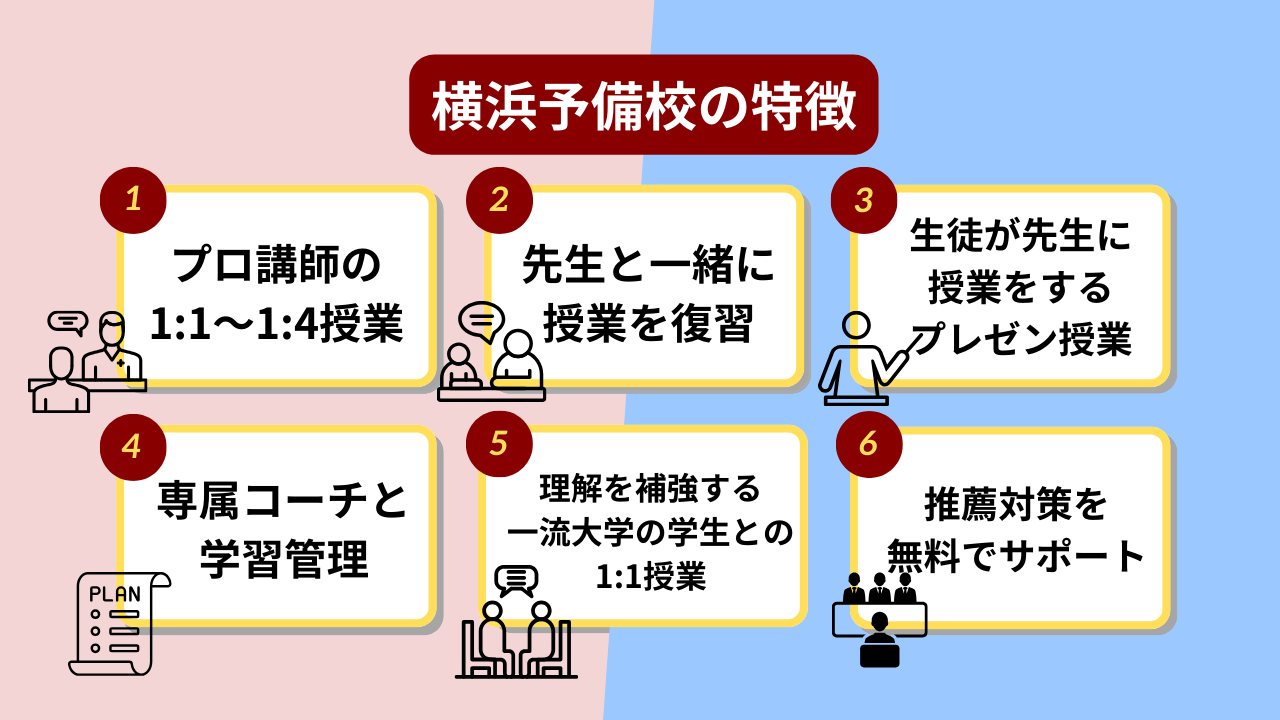

横浜予備校では、難関大学や医学部合格を本気で目指す受験生のための戦略的な指導体制が整っています。

志望校の過去問を徹底分析し、出題傾向に合わせて一人ひとりに適した個別カリキュラムを作成しているのが横浜予備校の特長です。

授業はすべて指導経験豊富なプロ講師が担当し、少人数制やマンツーマンの指導で理解の抜け漏れを防ぎます。

さらに、市販教材ではカバーしきれない入試直結型のオリジナル教材や、推薦・小論文対策まですべて追加費用なしで対応可能です。

専用自習席やオンライン授業にも対応しており、365日学習に集中できる環境が整っています。

保護者の方との連携も重視し、LINEで24時間の相談体制を完備。受験生本人だけでなく、家庭全体で合格をサポートします。

「難関大を本気で目指したい」「今からでも間に合わせたい」という方は、まずは無料相談で、今の課題や悩みをお聞かせください。

間違えた問題を分析するときのポイント

過去問で間違えた問題をただ復習するだけでは、得点力を向上させることは難しいでしょう。

ミスの理由を深掘り分析し、自分の思考や理解不足箇所を明確にすることが重要です。

読解ミス・知識不足・手順の誤りなど、原因を分類して振り返ることで、次に同じミスを繰り返さない力が身につきます。

問題文が理解できたか

問題文の内容を正確に解釈できていたかを振り返りましょう。

設問ごとの指示や文中の情報を誤って理解している場合、どれだけ知識や計算力があっても正答にはつながりません。

特に選択肢問題や条件付き問題では、設問の意図を読み違えるミスが頻発します。

読解の甘さが原因となるミスは、本文の要点やキーワードに線を引いたり、図やメモを書き出して整理したりする作業で未然に防ぐことが可能です。

繰り返し読み直して解釈に漏れや思い込みがなかったかも忘れずチェックしましょう。

問題文の読み流しを避け、丁寧に内容を把握する習慣を身につけることが、着実な得点力に直結します。

問題の解き方がわからなかったのか

問題の解法そのものが思いつかなかった場合、基礎知識や根本的な理解の不足が影響しているかもしれません。

まずは該当単元の教科書や参考書、信頼できる解説で必要な理論や公式、手順をしっかりと再確認しましょう。

単に解答を読むだけでなく、自分なりにノートにまとめ直すことで知識の整理が進みます。

不明点を放置せず、類似した問題を複数解くことで代表的な解法パターンが身につき、少しずつ応用力も伸びます。

困った時は教員や予備校講師に質問する勇気も大切です。

地道な基礎固めこそ、安定した実力につながっていきます。

どの過程で解き間違えたのか

解答のどの段階で誤りが生じたのかを具体的に分析しましょう。

例えば、式の立て方を間違えたのかや条件整理で抜けがあったのか、それとも計算処理の段階でミスがあったのかを一つずつ確認することが重要です。

自分がどこでつまずいたかが明らかになれば、同じミスの再発を防げます。

特に計算問題は途中のメモや式の書き方を振り返り、プロセスごとに正誤判定をしてみるとよいでしょう。

間違えたまま次に進もうとせず、修正や再チャレンジをする習慣づけは大切です。

丁寧に解答過程を見直す力が、得点アップの鍵になります。

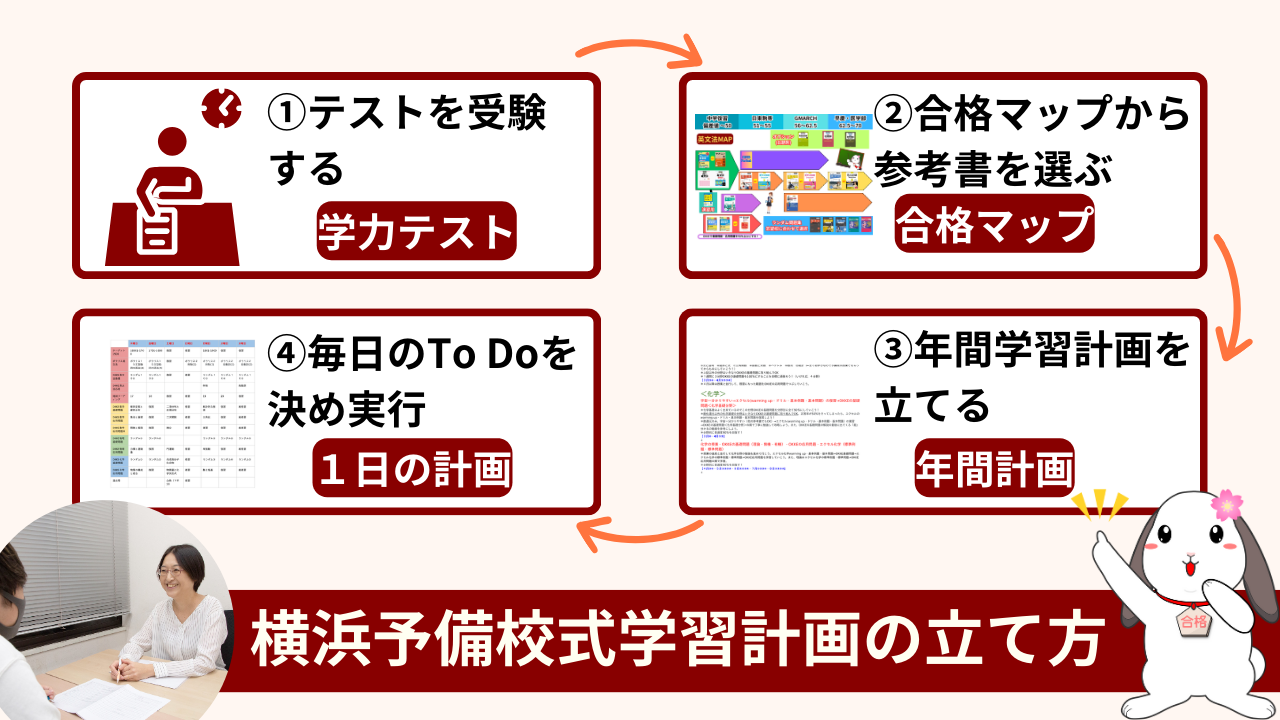

受験生にとって、効率的な学習戦略と正しい勉強法の確立は、合否を左右する重要なポイントです。

横浜予備校では、受験に必要な学力をただ積み上げるだけでなく、どのように学習すれば確実に得点へつなげられるかを重視した戦略的な指導を行っています。

入塾時の学力診断をもとに、志望校や目標に合わせた年間の学習計画を一人ひとりに合わせて丁寧に作成しています。

また、市販では手に入らないオリジナル教材を使用し、志望校の出題傾向に合わせた効率的な対策を可能にしているのが横浜予備校の特長です。

推薦入試や小論文対策も追加費用なく指導しており、LINEを使った24時間対応の質問サポートでは、学習のつまずきをその場で解消できる環境を整えています。

競争心を育てるために小テストや模試も積極的に取り入れており、仲間と切磋琢磨するなかで学習習慣と自走力を養うことができます。

第一志望合格を本気で目指している方は、横浜予備校の無料相談にぜひご参加ください。

過去問分析の効果を高めるポイント

「過去問分析の重要性はわかったけれど、継続できるか不安」そんな声も少なくありません。

分析を習慣として定着させるには、学習の工夫と環境づくりが求められます。

ここでは、分析の効果を限りなく高めるための取り組みと継続のコツを解説しながら、予備校活用の有効性にも触れていきます。

過去問分析は早い時期から始める

過去問分析は、できるだけ早い段階からの着手が重要です。

志望校の出題傾向や問題の形式を早いうちに知っておくことで、その後の学習の軸が明確になり、学習計画も自分に合った内容で具体的かつ効率的に立てられます。

時間的に余裕がある時期に分析を取り入れると、わからない箇所の復習や苦手単元の対策にも十分な時間を割けるため、定着度が大きく変わってきます。

模試や学校の授業だけに頼らず、志望校ごとの特性に合わせて準備できるのが早期分析の大きなメリットです。

何度も繰り返し解く

過去問は一度だけ解いて終わりにするのではなく、複数回繰り返し挑戦すれば力が身につきます。

一回目では理解できなかった部分も、二度三度と解いていくうちに知識の定着や本質的な理解につながるでしょう。

毎回演習するごとに分析を加え、自分なりの改善点を見つけていくことが、ミスの防止や対応力向上に直結します。

こうした継続的なサイクルを回すことで、本番でも落ち着いてしっかりと得点できる実力が養われます。

解いた過去問は必ず分析する

過去問を解くだけでは実力の伸びは限定的です。

得点や解答時間、どこでミスが出やすいのかなど細かく記録し、自分特有の課題や癖を客観的にとらえることが可能です。

この分析の積み重ねによって、今後どのような分野を優先して復習するべきか、学習の方針がより具体的に決まっていきます。

一度で終わらせず、分析を繰り返し習慣化することで、段階的に得点アップや弱点の克服へとつながっていきます。

不明点は自身で悩まず相談する

自分だけの分析では壁にぶつかることも少なくないでしょう。

そのような場合は、一人で悩まず早めに信頼できる先生や予備校講師に相談するとよいでしょう。

専門的な第三者の意見から、思いもよらない弱点や理解の抜けに気付くケースが大いにあります。

また、他者のフィードバックは主観ではわかりにくい誤解や偏りを是正するのにも役立ちます。

迷った際には積極的に相談し、客観的なアドバイスを受けることで分析の精度や学習成果も格段に高まるでしょう。

正しいやり方で過去問を分析して得点アップを目指そう

過去問は、ただ解くだけでは学力向上にはつながりません。

出題傾向や設問形式、自分のミスの傾向を分析すれば、対策の優先順位が明確になり効率的な学習が可能になります。

また、正答率・時間配分・難易度も記録すれば、本番に近いシミュレーションが行えるでしょう。

問題となる原因を深く掘り下げ、自分に必要な勉強かどうかを見極める姿勢を持つことが、得点力アップと志望校合格への近道です。

自己流では気付けなかった課題も、分析を習慣化すれば自然と見えるようになります。

受験対策において、過去問分析は効果的で実践的な学習法の一つといえます。

横浜予備校では、受験生一人ひとりの学力や志望校に応じて学習計画を立て、実力を確実に伸ばすための丁寧な指導を行っています。

特に難関大学を目指す方には、過去問分析や出題傾向の研究をもとにした個別カリキュラムを提供し、学習の質と効率を引き上げています。

すべての授業は、豊富な経験を持つプロ講師が担当し、1対1または少人数制で行うことにより、集中力を保ちながら深い理解へとつなげているのが横浜予備校の特長です。

わからない点をすぐに質問できる環境が整っているため、苦手分野を早期に克服できます。

また、入会費や教材費が無料で、講習費もすべて授業料に含まれている明朗な料金体系により、経済的な負担を気にせず学習を続けやすくなっています。

自分に合った学習法で結果を出したい方は、まず横浜予備校の無料相談をご利用ください。