医学部や難関大学を目指す高校生や保護者の中には、「共通テストの数学は時間が足りない」「思考力を問われる問題にどう対策すればいいのか」と不安に感じている方も多いでしょう。

センター試験から共通テストに変わり、単なる公式暗記だけでは高得点が取れない出題形式となりました。

しかし、正しい特徴や傾向を理解すれば、誰でも効果的に対策を取ることが可能です。

本記事では、共通テストの数学の出題範囲や傾向、共通テスト特有の問題構成、思考力問題への対応法について解説します。また、実際に役立つ勉強法やおすすめ参考書、さらに効率的に共通テスト対策を進める方法として予備校活用のメリットについても紹介します。

目次

共通テストの数学の出題範囲と傾向

共通テストの数学の出題範囲と傾向を数学Ⅰ・A、数学Ⅱ・B・Cに分けて解説します。

共通テストは日常生活の中の数学や、グラフの読み取りなど特徴的な問題が多いため、しっかりと対策することが重要です。

数学Ⅰ・数学A

共通テストの数学Ⅰ・Aでは以下の範囲が出題されます。

・数と式

・2次関数

・図形と計量

・データの分析

・場合の数と確率

・図形の性質

センター試験に比べ、問題文が長く、必要な情報を正確に読み解き、正しく処理する力が求められます。

特にデータの分析の情報量は、教科書レベルの問題とは異なり、特別な対策が必要です。

会話形式の問題や、日常現象を記述した問題文の設定など、問題の把握が難しい場合がありますが、図をかいたり地道な計算をすることで解答への道が見えてきます。

しっかりと各単元の重要ポイントを押さえ、的確に情報を捉えることで、高得点が期待できます。

数学Ⅱ・数学B・数学C

数学Ⅱ・Bの出題範囲は以下のとおりです。

・高次方程式

・図形と方程式

・三角関数

・指数・対数関数

・微分・積分

・数列

・確率分布と統計的な推測

・ベクトル

・複素数平面、2次曲線

数列以降の4つの単元から3つ選択することになります。

数学Ⅱでは、グラフなどから与えられた関数の大まかな概要を考察する問題が多く出題されます。

Ⅰ・A同様に、会話文や問題文の量に驚くこともありますが、教科書に記載されている内容をよく思い出しながら解答を進めましょう。

Ⅰ・A、Ⅱ・B、Cに共通して言えることは、教科書の内容を逸脱した問題は出題されないという点です。しっかりと基礎事項を固めて試験に臨みましょう。

共通テスト数学の特徴

通テスト数学の特徴は、以下の4点です。

・試験問題の難化により時間制約が厳しくなっている

・実践的なデータ活用の問題が増加

・思考力や判断力が問われる問題の増加

・グラフや図などを用いた問題の増加

ここでは、それぞれ詳細を解説します。

試験問題の難化により時間制約が厳しくなっている

共通テスト数学の特徴の一つ目は、センター試験と比べて1問ごとの情報量が増え、処理にかかる時間が長くなっている点です。

特に問題文が長くなり、思考力を問う設問が増えたことで、前提条件の読み取りや図表の理解に時間を要します。

その結果、試験時間内にすべての問題を解き切ることが難しくなっており、限られた時間の中で正確に判断・処理する力が求められています。

実践的なデータ活用の問題が増加

共通テスト数学の特徴の二つ目は、アンケート結果や売上データなどの実生活に即した情報を用いた、データ分析型の問題が増加している点です。

単なる公式の適用だけでなく、文章や図表から必要な情報を読み取り、条件に合わせて計算・判断する力が求められます。

そのため、数学的知識だけでなく、読解力や状況把握力、処理スピードといった実践的な力も問われるようになっています。

思考力や判断力が問われる問題の増加

共通テスト数学の特徴の三つ目は、思考力や判断力を求める問題の割合が増加している点です。

単に公式を当てはめて解くのではなく、与えられた情報の中から「どのデータを、どの順序で処理すべきか」を自ら判断しながら解く問題が増えています。

こうした問題では、思考力・判断力・表現力が総合的に試されます。

グラフや図などを用いた問題の増加

共通テスト数学の特徴の四つ目は、グラフや図などを活用した問題が増加している点です。

文章だけでなく図表から情報を読み取り、それをもとに数学的な判断や計算を行う問題が多く出題されるようになっています。

このような問題では、視覚的な情報を正確に解釈し、必要なデータを的確に抽出して処理する力が求められます。

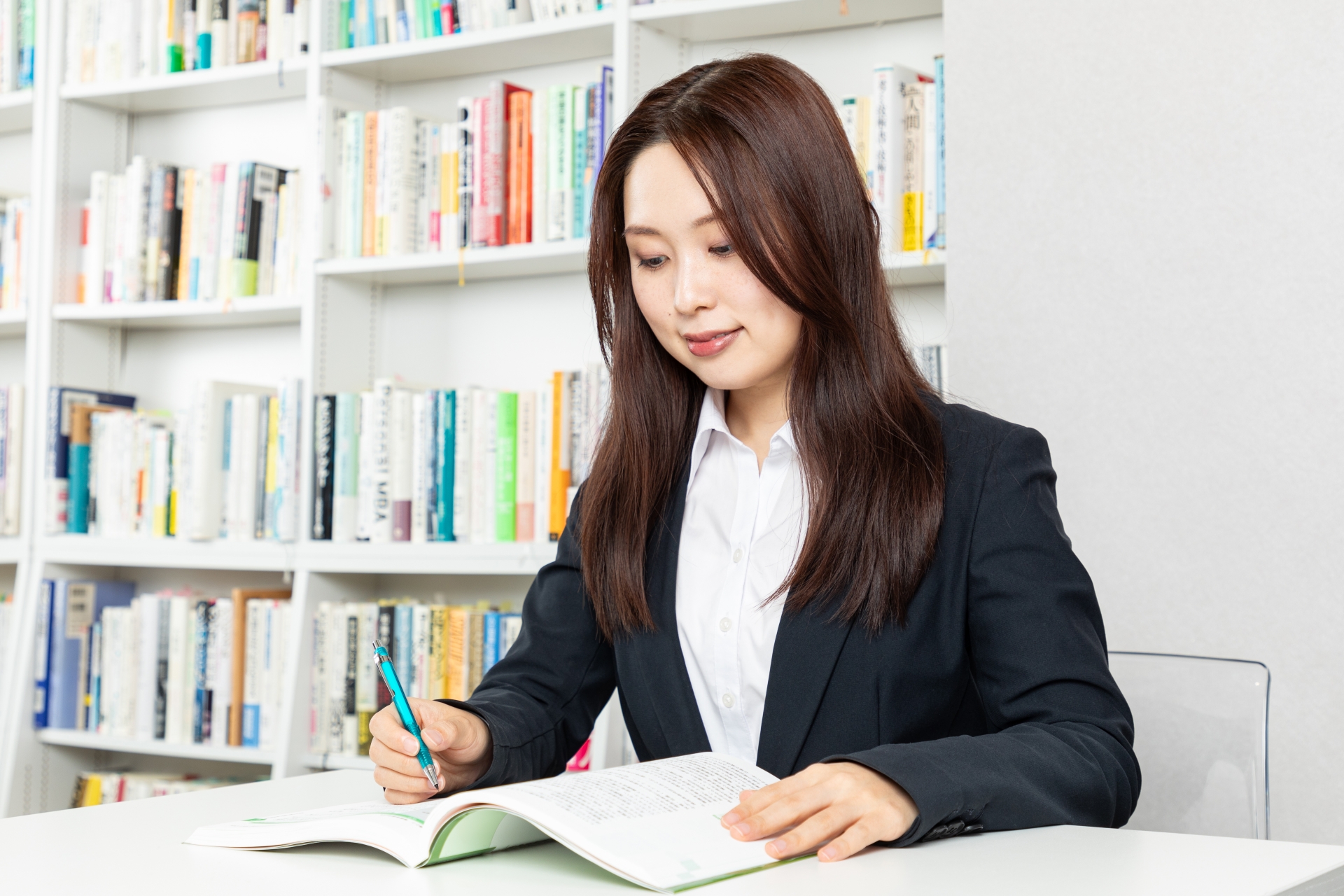

横浜予備校では、プロ講師による完全個別指導と少人数制授業(1クラス平均2名)を実施しています。

毎週の学習進捗チェックやオリジナル教材を活用することで、基礎から応用まで無駄のない学習を実現しています。

さらに、自習環境や24時間LINE相談体制など、集中して学習に取り組める体制も万全です。

共通テストの点数が伸び悩んでいる方、図表や文章量の多い問題に不安を感じている方こそ、横浜予備校の指導で本番に向けた確かな力を身につけられます。

まずは、お気軽にご相談ください。志望校合格への近道を一緒に見つけましょう。

共通テスト数学の勉強法

共通テスト数学で得点力を伸ばすためには、以下の4つのポイントを意識して学習を進めると効果的です。

・教科書レベルの基礎を完璧に身につける

・公式の丸暗記にならないようにする

・1日30分でもよいので毎日数学の問題に触れる

・計算ミスではなぜ間違えたのかを分析する

ここでは、それぞれ詳しく解説します。

教科書レベルの基礎を完璧に身につける

共通テストで安定して高得点を取るためには、教科書の基本事項を100%理解し、それを自在に使いこなせるようにすることが不可欠です。

基本用語の意味や公式、典型的な計算問題は、迷わず即答できるレベルまで仕上げておきましょう。

基礎をおろそかにしたままでは、複雑な問題への対応力も身につきません。

公式の丸暗記にならないようにする

公式をただ暗記するのではなく、その意味や使いどころを理解して覚えることも大切です。

共通テストでは、公式の形を覚えているだけでは対応できない問題が出題されることもあります。

そのため、公式がどのように導かれたのか、どのような条件で使えるのかといった背景知識を含めて学習しておくことが重要です。

理解に基づいた知識こそ、本番での柔軟な対応力につながります。

1日30分でもよいので毎日数学の問題に触れる

数学の力は、一朝一夕で身につくものではありません。

大切なのは、毎日継続的に問題に触れる習慣を持つことです。

1日30分でも構いません。

短時間でも日々取り組むことで、計算スピードや処理能力が自然と鍛えられていきます。

共通テストでは計算量や文章量が多いため、早い段階から継続して数学に触れることで本番に向けた基礎体力を養いましょう。

計算ミスではなぜ間違えたのかを分析する

計算ミスを減らすためには、単に「間違えた」と片づけるのではなく、その原因をしっかりと分析することが重要です。

分析の目的は、自分自身のミスの癖を知ることにあります。ノートにミスの原因を書き出し、「数字の写し間違い」「符号の処理ミス」「計算手順の抜け」など、パターンごとに整理しておくことで、次に同じミスを繰り返さないための意識が高まります。

計算ミスがなかなか減らない、あるいは共通テストで安定して得点できるか不安な方は、予備校や学習塾を活用するのも有効です。

出題傾向に即した問題演習や、時間配分のトレーニング、個別の弱点に合わせた指導などを通じて、実戦力を着実に伸ばすことができます。

横浜予備校では、少人数制(1クラス平均2名)と個別指導を徹底し、一人ひとりの課題や理解度に応じたオーダーメイドカリキュラムで合格まで伴走します。

密度の高い学習サポートと、理解の抜けを補うためのオリジナル教材を活用し、得点力を着実に伸ばしていきます。

また、授業外でも24時間LINEでの質問対応や、自習環境の整備など、集中して取り組める体制が整っているのも大きな魅力です。

共通テスト数学の成績に不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

共通テスト数学の勉強におすすめの参考書

ここでは、共通テスト数学の対策になる参考書を紹介します。

ここで紹介する参考書は、基本公式や定理の正しい使い方が解説されているものや、実戦形式の問題演習を積めるものです。

チャート式基礎編

共通テスト数学の対策におすすめの参考書の1冊目は、数研出版の『チャート式基礎編』です。

表紙の色から「青チャート」と呼ばれることが多く、全国の高校でも広く採用されている定番の参考書です。

この参考書では、公式の使い方や典型的な問題の解き方を段階的に学ぶことができ、

「例題 → 練習問題 → 章末問題」とステップを踏んで学習を進められる構成になっています。

繰り返し演習を積むことで、共通テストで必要とされる基礎知識と計算力をしっかりと定着させることができ、初学者にも取り組みやすい内容となっています。

Focus Gold

『Focus Gold』は、啓林館から出版されている網羅系の数学参考書で、青チャートとよく比較される定番の一冊です。

基礎的な学力の定着を図りながら、難関大学受験に向けた最初のステップとして活用されることが多く、共通テスト対策にも適しています。

特に注目したいのが、各単元に掲載されたコラムの内容です。

公式の背景や問題に込められた意図などが丁寧に解説されており、読み込むことで数学に対する理解が深まります。

こうしたコラムを活用することで、共通テストで求められる思考力・判断力・表現力を養うことができ、単なるパターン学習では得られない応用力を身につけられます。

大学入試共通テスト過去問集

各出版社から出版されている共通テストの過去問題集は、共通テスト対策に欠かせない重要な教材です。

本番形式で演習できるため、問題の傾向や難易度、設問の流れを体感できる点が大きなメリットです。

おすすめの取り組み方は以下の流れです。

1.時間を測って本番同様に解く

2.解説を読み、間違えた問題やあいまいな理解を復習する

3.別の年度の問題で再チャレンジし、定着を確認する

このサイクルを何度か繰り返すことで、共通テスト特有の文章量や誘導形式への対応力が自然と養われます。

過去問の演習は、受験直前期(試験の2〜3ヶ月前)から本格的に始めるのが効果的です。

出題傾向への慣れと時間配分の感覚をつかみ、得点力の底上げを図りましょう。

共通テスト数学の出題傾向を知り効率よく勉強しよう

共通テストの数学は、思考力・判断力・表現力を問う試験です。

時間制約の中で正確に解答を導くには、出題傾向をしっかり把握し、戦略的に学習を進めることが欠かせません。

自力で勉強が難しいと感じたときには、予備校や学習塾を活用するのがおすすめです。

共通テストの出題傾向に即した問題演習や時間配分のトレーニングが受けられます。

横浜予備校では、少人数制(1クラス平均2名)・個別指導を徹底し、生徒一人ひとりの課題や理解度に合わせた専用カリキュラムを作成しています。

大人数制では難しい、つまずきや苦手に寄り添ったきめ細やかな指導が可能です。

さらに、定着度を高めるために開発されたオリジナル学習プログラム「ハマトレ」や、計画的な復習サポートで、共通テスト特有の出題形式・スピード感にも的確に対応できます。

本気で得点力を伸ばしたい方は、まずは無料相談をご利用ください。あなたの課題を一緒に分析し、志望校合格への近道を見つけ出します。