医学部への受験を検討する場合、小論文への対策が重要です。大学受験、とりわけ医学部での受験には小論文が重視される傾向にあります。

とはいえ小論文では何を書いたらよいか、わからないというケースも少なくありません。

評価基準が不明瞭で、自己採点が難しいためです。学力対策とは異なり、何から始めればよいかわからない方もいるでしょう。

この記事では、医学部受験で小論文が重視される理由について解説しています。

対策や気を付けるべきポイントについても触れているので、医学部受験を考えている方だけでなく、受験科目のなかでも小論文の対策方法に悩んでいる方も参考にしていただければ幸いです。

目次

医学部受験で小論文が課される理由

医学部の受験では小論文が課されることが少なくないうえ、小論文の採点が合否を左右するケースさえあります。

小論文は国語力を測るための作文ではありません。

小論文の内容からさまざまな思考力を判断しています。

例えば論理的な思考力や、倫理観を測ることができるでしょう。テーマによっては医学に対する関心度や適性の判断材料にもなりえます。

ここでは、なぜ医学部受験で小論文が重視されるのか、具体的に紹介します。

論理的な思考力があるか確認する

小論文を書く際によく起きるミスとして、論理が飛躍しているケースがあるため注意が必要です。

書く前に草稿を作成し、書き終えた後に読み直すことで、論理の飛躍を防げます。

ただし草稿や見直しは試験前に繰り返し練習し、文字数に対して文章を書く時間やペースを配分できるようになっていないとできません。

試験当日には緊張して想定されるペースで書きあげられないことも少なくないため、事前に練習しておくことをおすすめします。

医学に関しての知識と関心度をみる

医学部に入学を希望するにあたって、医学への関心度も重要なポイントです。

また問題文を理解し回答に結び付けられる程度の知識も求められます。

志望校に照準を合わせて過去問や練習問題を解くことで、これらの知識を身につけることが可能です。事前準備を怠らないようにしましょう。

また将来医師として仕事に就くためには、適切に情報を処理できることも求められます。

患者さんと向き合うにあたって、検査結果から適切な処置を検討する必要があるためです。

医師としての適性を測る観点からも、問題文を正確に読み解く力を身につけましょう。

人間性や医師への適性を判断する

医学部への入学を希望するということは、将来的に医師になる志があるとみなされます。

そのため小論文は人間性や医師としての適性を評価する手段とされます。

倫理観に欠ける文章、具体的には差別を含む表現や、人命を軽視していると受け取られる内容は避けましょう。

このようなケースでは適性の観点から減点されるだけでなく、印象が悪くなる可能性があります。

またこのようなケースでは合否に直結する可能性もあるため、注意が必要です。

文章力や表現力をチェックする

文章力や表現力も確認されているポイントです。

医療業界では論文をはじめとする文章を書く機会は少なくありません。

医師としての資質の一つとして文章力もアピールする必要があります。

また表現力が豊かな文章は評価されやすいため、心がけるとよいでしょう。

起承転結のバランスも気に留めた文章を書けると印象がよくなるため、時間に余裕を持って書けるよう、繰り返し練習することをおすすめします。

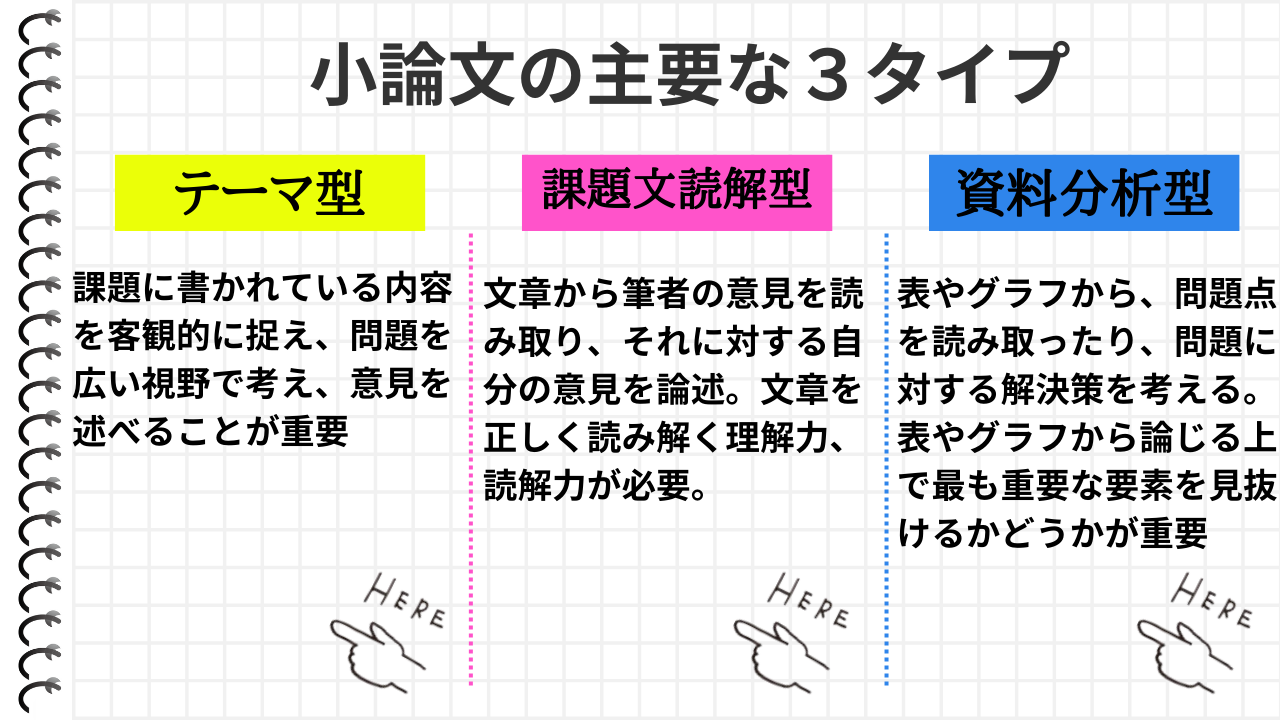

医学部受験の小論文で頻出のテーマ

医学部受験での小論文には、どのようなテーマが採用されるのでしょうか。

頻出のテーマを知っておくことで、実際の受験対策に役立てることが可能です。

ほかの学部と比較して特徴のあるテーマを取り上げているため、医学部に特化して対策する場合は、早めに確認しておきましょう。

医療について

医療そのものについての考え方を問うケースは少なくありません。

医療そのものに関する専門知識を問うケースより、在宅医療や救急医療など、課題を抱えている内容についての意見を問う出題が多いといえるでしょう。

このような問題では、偏った主張をしやすいため注意が必要です。

メリットやデメリットをしっかりと押さえたうえで、論理的な展開を心がけるようにするとよいでしょう。

医師としてのあり方や医師不足について

医師の役割や医師不足も、頻出のテーマです。

日本では医師の数の地域差が社会的な課題となっています。

このような問題は将来的な人口構造の変化にも左右されるため、これからの医療を担う人材を育てる医学部で、その資質を問う小論文が出題されるのは自然なことです。

また近年ではAIの普及に伴い、医療でも取り入れられることが増えてきました。

将来的には医療従事者にとってもAI技術の活用は欠かせません。

そのためAIと医療の関係性をテーマとする小論文の出題も増加しています。

小論文を書くときのチェックポイント

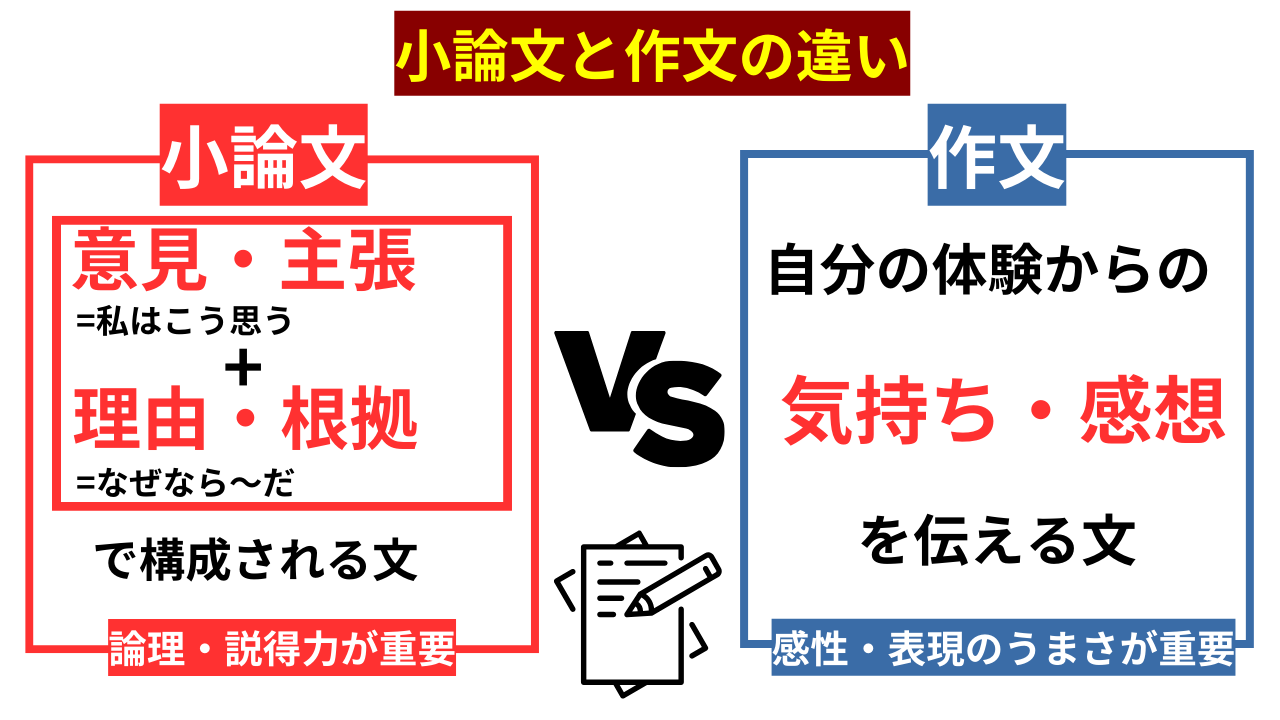

小論文は作文とは異なります。

ある程度、構成を考えながら文章を組み立てなければなりません。

テーマに対して論理の筋道が立っていることや、一貫した内容であることも重要となるでしょう。

小論文を書くときのポイントを紹介します。過去問に取り組む前に確認するとよいでしょう。

また自分で書いた答案を自己採点すると、評価基準に沿っているかの判断が容易ではありません。

そのため添削を活用することで、客観的に採点することができるでしょう。

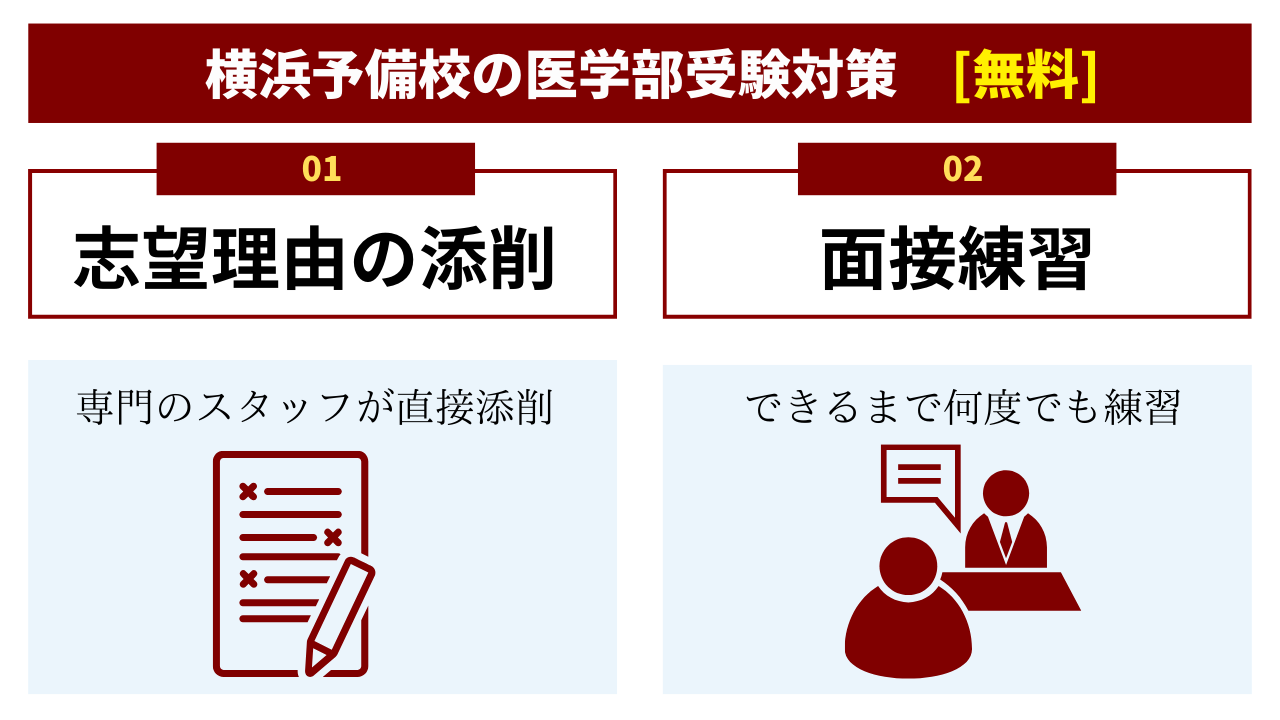

医学部の小論文対策に特化した予備校をお探しなら、横浜予備校にお任せください。

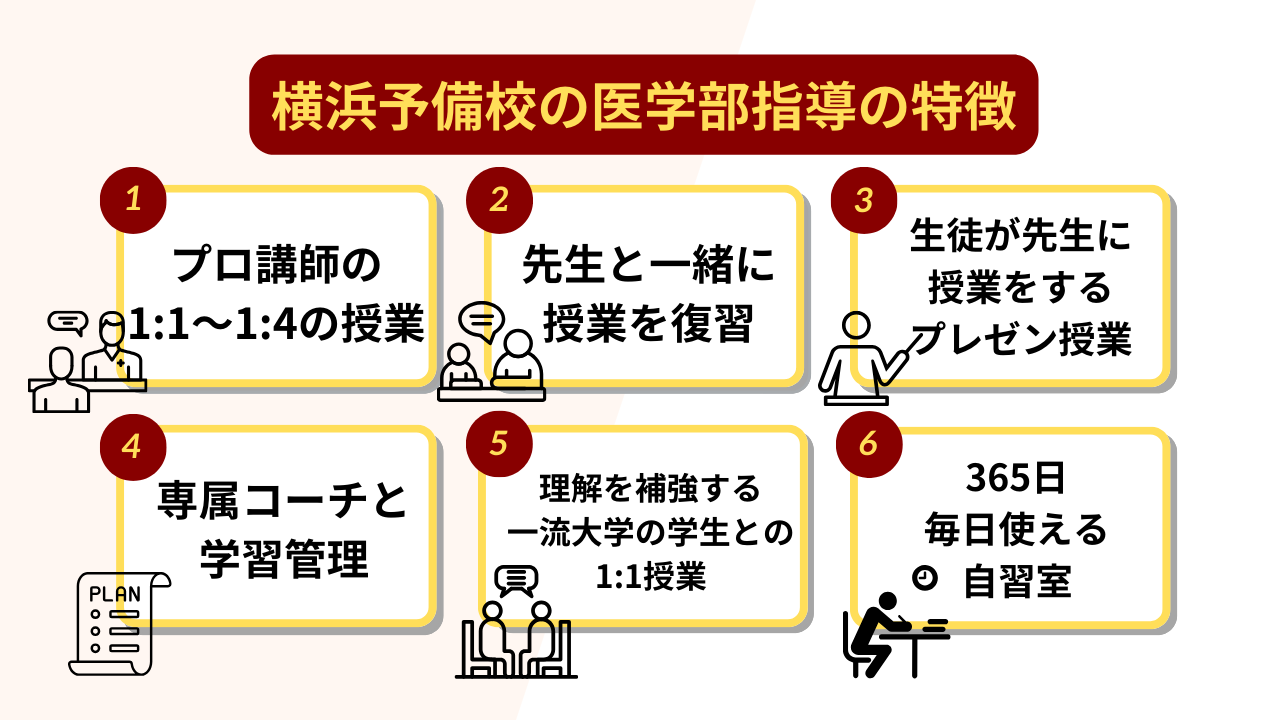

横浜予備校では少人数制授業(1クラス平均2名)を導入しており、受験生一人ひとりの進度や理解度に応じたきめ細やかな指導を提供しています。

特に医学部志望者向けに、小論文の添削指導や時事問題対策など、出題傾向に即した実践的な対策が受けられるのが特長です。

また、自主的な学習習慣を育む自習支援制度や、毎日の取り組みを継続的に見守る学習管理の体制も整っており、学力だけでなく思考力や表現力の養成にも注力しています。

小論文対策を計画的に進めたい方は、まずは無料相談をご利用ください。

現在の課題を明確にし、最短距離で合格に近づくためのサポートを行います。

小論文の構成が形式にそっているか

小論文を書くにあたって、問題文を必ず読みましょう。要約してといった指示があるケースや、形式に指定があるケースは少なくありません。

早合点してこれらの構成や形式に対する注意文を読み飛ばしてしまうと、求められた回答と大きく相違した文章を提出しかねません。

まずは問題文をしっかりと読み、ルールに沿って回答を作成することが重要です。

論理性があるか

序論から始まり本論を経て結論に移行できているかといった文章を組み立てる際のルールを守り、論理的に文章を構成できているかを確認しましょう。

また偏った意見のみで構成された小論文は、医師としての資質を問ううえでは適性といえない可能性があるため注意が必要です。

メリットとデメリット、賛成意見と反対意見など、相対する側面の双方について比較検討することで論理的な文章を書くことができます。

事前の対策で、物事の意見をとらえられるよう練習しておくとよいでしょう。

問題のテーマに合っているか

小論文を書いているうちに、与えられた問題文が頭から抜け落ちてしまい、問題のテーマと関係のない結論を導き出してしまうケースもあるでしょう。

試験本番でこのようなミスをすると、合否に影響する可能性があります。

対策として、まずは構成から組み立て文章を補完するほか、書きあげた後に内容を読み返すことも重要でしょう。

結論から内容を充実させた文章を書ける力も、試験で活かすことができる能力です。

事前に対策をして、自分に合った小論文の書き方を身につけておくことで、試験本番でも安心感をもって取り組むことができるでしょう。

誤字脱字がないか

文章を書くうえでの基本となる、誤字脱字がないことも重要なポイントです。

入学試験は定員の決まったなかで評価される試験です。

誤字脱字といったうっかりミスで試験官の印象を下げないためにも、注意が必要になります。

うっかりミスは人間、誰しも起こりうることです。

ただし書きあげた後に読み返すことでこれらのミスを減らすことができます。

また時間配分に余裕を持っておくことで、ミスに気付いたときにも慌てることなく修正をできるでしょう。

やはり事前に小論文もしっかりと対策を行い、どれくらいの所要時間で書きあげられるのか、時間配分を含めて確認しておくことをおすすめします。

小論文の対策法

小論文の対策を始める際、何から手をつければよいか迷う方も少なくありません。

受験対策のスタートが遅れてしまっている方のなかには、本番直前に対策すればよいと考えている方もいるでしょう。

小論文も学力対策と同様に、継続して取り組むことが大切です。

また効果的に対策するためには、自己流で進めるよりも、第三者に採点をしてもらう方がよいでしょう。

横浜予備校では、これまで蓄積してきたデータと豊富な指導経験をもとに、医学部の小論文対策に特化したサポートを行っています。

志望校ごとの傾向や評価ポイントを的確に押さえた添削指導により、短期間でも効率よく得点力を高められるのが強みです。

授業は少人数制(1クラス平均2名)を基本としており、生徒一人ひとりの理解度や課題に合わせて、柔軟で的確なフィードバックが受けられる環境が整っています。

また、自学自習のフォローや思考整理の支援にも力を入れており、小論文が苦手な方でも着実に力を伸ばすことが可能です。

「何を書けばいいのかわからない」「どう改善すればよいか迷っている」と感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。

小論文対策は短期集中で行う

小論文は、半年ほどの短期集中で合格ラインまで実力をつける方が少なくない試験項目です。

学力対策が長期間であるのに対し、小論文は短期集中で取り組めます。

具体的には文章の構成を学ぶほか、実際に問題を解きながら解答のポイントを押さえていくとよいでしょう。

またテーマに沿った内容をまとまった文章で考えられるよう、日頃から時事問題などに触れておくことも重要です。

小論文対策の参考書を使用する

小論文は型を押さえて解答することが合格に向けたポイントです。

論理展開の方法や相対する意見の比較といったテクニックを活かして解答しなければなりません。

これらのテクニックを学ぶには、小論文の参考書を使用すると効果的です。

まずは市販の参考書を使ってみましょう。また過去問題集を活用することで出題の傾向を学ぶことができます。

学校の先生や予備校の先生に添削してもらう

小論文を書くにあたって、自分の書いた文章がどの程度評価できるものなのかを自己採点だけで知ることは容易ではありません。

客観的な意見を取り入れることで多角的な文章力を身につけることにもつながります。

また誤字脱字の見落としも、第三者の目を通すことで思い込みをなくすことができます。

客観的な評価を得るには、学校や予備校の先生に添削を依頼しましょう。

医学部合格に向けて小論文対策をするなら

この記事では、医学部への合格に向けて小論文の観点から重要性や対策を紹介しました。

医学部に入学するため、さらには将来的に医学の道を進むために必要な能力を測るために、小論文は重要な科目といえるでしょう。

一方で、自己流に頼って対策することが難しい点も小論文の特徴です。

短期集中で第三者の採点を交えて対策していくことが効果的となるため、予備校の活用を検討してみるとよいでしょう。

早めに対策を始められるに越したことはありませんが、受験対策には幅広い科目の学力対策も必要となるため、出遅れていることを不安に感じる方もいるでしょう。

今更相談しても大丈夫なのかと足踏みをしてしまう方も少なくありません。

横浜予備校では、少人数制(1クラス平均2名)の授業と個別のカリキュラムを通じて、一人ひとりのペースに合わせた小論文対策が可能です。

スタートが遅れてしまった方や、「何を書けばいいのか分からない」と感じている方にも、丁寧な添削指導で確実に力をつけていける安心の学習環境が整っています。

特に医学部受験においては、志望校ごとの出題傾向に特化したカリキュラムや、豊富な指導経験を持つ講師陣によるサポートが充実しており、短期集中で成果を出したい方にもぴったりです。

静かな環境で集中して学べる教室設計も、学習効率を高める大きなポイントとなっています。

小論文に不安がある方は、まずは一度無料相談をご利用ください。

あなたの課題と向き合い、志望校合格に向けた具体的な一歩をともに考えていきます。