大学受験を控えて、学校の授業を受ける意義を見失う受験生も多いかもしれません。

授業の時間は自分の強みを伸ばし、弱点を補う時間にあてたいと考える方もいるでしょう。

しかし、学校の授業を疎かにすると、受験対策をしっかりしていても勉強の効果が低くなる可能性があります。

この記事では学校の勉強と受験勉強の違いやそれぞれの役割、勉強法、そして難関大を目指す場合のコツを紹介します。

目次

大学受験の勉強と学校の授業はどちらも大事

結論から言うと、どちらも大切です。受験対策と学校の勉強をバランスよく行うことで学力をあげることができます。

主な理由は以下のとおりです。

・学校で学ぶことが入試に出る

・3年生の2学期以降の出題が20%以上

・社会の授業は入試で役立つ

受験勉強を優先して、学校の勉強を疎かにすると入試にもよくない影響があります。

大学入試では、基礎を発展させた応用問題が出題されるためです。

学校の授業で学んだ基礎力がないと、塾や予備校で難しい演習問題を解いても効果は薄くなる可能性があります。

また、3年生の2学期以降の授業では、基礎知識を応用した授業が行われ、大学受験の出題範囲の一部になります。

そのため、3年生後半の授業もしっかり受けるようにしましょう。

学校で学ぶことが入試に出る

教科書の内容は入試範囲に直結しています。また、学校で学ぶ内容は入試で必要な学力の基礎となる部分です。

大学受験には基礎を発展させた応用問題が出題されますが、土台となる基礎が身に付いていなければ応用問題を解くことは難しくなります。

3年生の2学期以降の出題が20%以上

入試では、高校で学んだ3年間の学習内容が出題されるのが一般的です。3年生の2学期と3学期の学習内容は、大学入試の20%を占めます。

2学期以降の授業もしっかり受けて基礎力を身につけ、受験勉強で応用力を身につけるとよいでしょう。

社会の授業は入試で役立つ

社会は、歴史や地理、公民からそれぞれ出題されるため、各分野をバランスよく勉強することが大切です。

しかし、受験生のなかには歴史や地理を重点的に勉強し、公民は後回しにする方もいます。

というのも、公民は3年生の2学期前後から学習が始まることが多いためです。

入試で社会の点数を1点でも上げたいのなら、学校の授業を2学期と3学期も受けることが重要です。

公民だけでなく、入試では歴史の授業で学ぶ出来事の背景知識も重要な得点源となります。

大学受験の勉強と学校の授業の違い

受験対策と学校の勉強の違いは、目的や内容、学習方法にあります。受験対策と学校の勉強に優劣をつけずにバランスよく勉強することが大切です。

違いがあることを認識しておくことで、勉強に対しての心持ちが変化し、主体性が生まれる可能性があります。

また、なぜ学校の勉強もしっかりこなす必要があるのかを知ることで、授業に対する向き合い方も変わるでしょう。

目的

学校の授業の目的は、学習の基礎力を身に付けることにあります。

教科書だけでは受験対策が万全とはいえませんが、受験勉強の確固とした土台を築くことはできます。

受験勉強は、学校の授業で培った基礎的な学力を応用問題にも対応できるように伸ばし、試験で点数を取りこぼすことなく加点を狙うことにあります。

そのため、基礎力が身についていないと塾や参考書を活用しても効果が出にくいことがあるため、学校の授業をしっかり受けることが大切です。

内容

学校の勉強は、学習指導要領で定められた基礎的な内容を順序よく学習します。

そして教科書は公的機関のチェックを受けているため、受験の基礎をバランスよく学ぶことができるのがメリットです。

各単元を深く学びたい場合は、参考書や塾を活用することが必要です。

大学受験は、覚えた知識と知識をかけあわせて問題を解く応用力や思考の柔軟性を求められます。

そのため、暗記するだけでなく参考書や塾で各単元の内容を論理的に説明できるまで知識を深化させることが必要です。

また塾や予備校では試験の出題形式や頻出項目など試験に特化した内容を学習することができます。

学習方法

学校の授業ではノートや教科書中心のインプット型の学習方法です。そのため、教科書で予習をし、授業を受けた後に復習をすることが大切です。

教科書に掲載してある類題にも挑戦してみるのもよいでしょう。受験勉強では、演習中心のアウトプット型の学習方法が効果的です。

塾や市販のテキストで応用問題に取り組み、共通テストや各大学の試験に対応できる学力を身につけていきます。

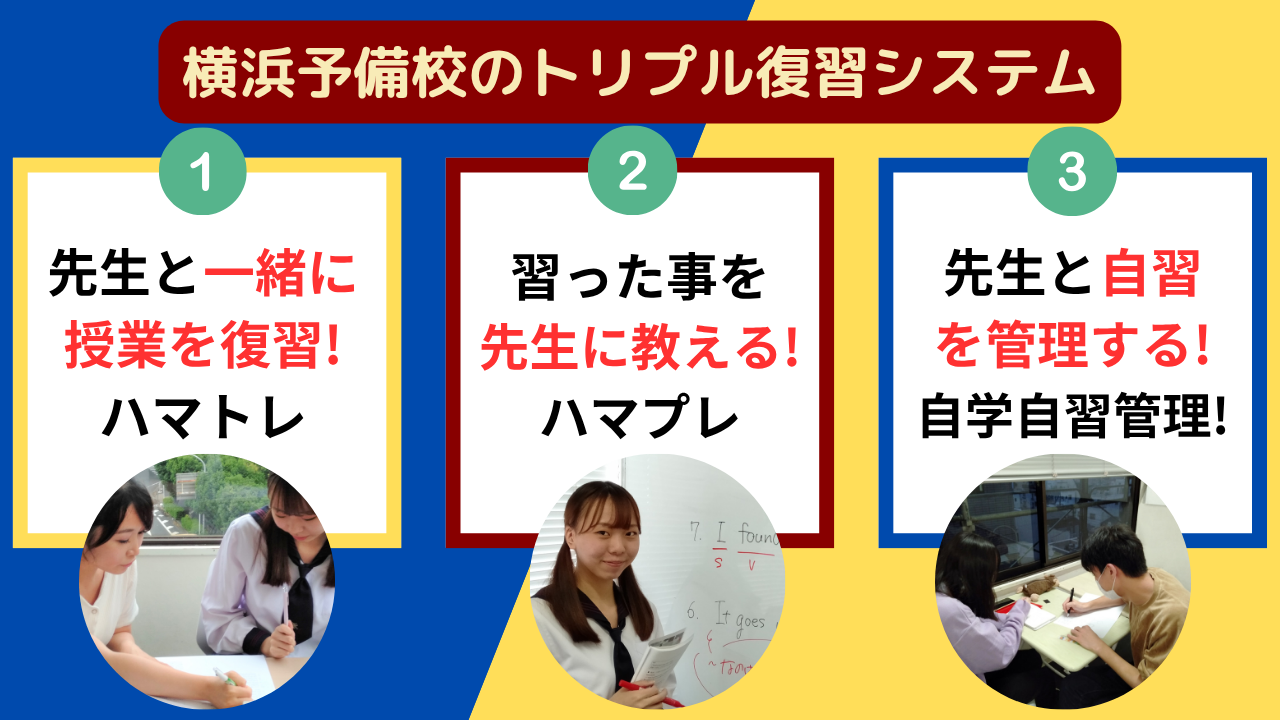

横浜予備校では、生徒一人ひとりに合わせた柔軟な指導法とユニークなプログラムを取り揃えています。

特に、学習した内容をプレゼン形式で講師に説明することで、頭のなかで情報を整理し、理解を深める指導法を採用しています。

この方法は、知識の定着と理解の深化を図るためにとても効果的です。

さらに、成果重視の学習プログラムを通じて、目標達成に向けた具体的な進捗を管理し、継続的なサポートを提供しています。

生徒の成長を見守りながら、必要に応じて学習計画を調整し、常に適切な学習環境を提供します。

指導法やサポート体制に興味のある方は、ぜひ一度ご相談いただき、横浜予備校の学びを実際に体感してください。

学校の授業を活かした大学受験の勉強法

大学受験に効果的な勉強法は以下のとおりです。

・授業中に覚えられるものは暗記する

・基礎や公式をしっかり覚える

・定期テストを力だめしに利用する

・教科書のみでなく参考書や問題集もプラスする

大切なことは、学校の授業で学力の基礎を身に付けることとその基礎を使いこなせる実力を身に付けることです。

学校の授業時間を、授業と関係のない学習にあてるよりも、授業の内容を定着させて自習時間に応用問題を解く方が有効です。

授業中に覚えられるものは暗記する

教科書の内容は大学受験に必要な基礎知識を過不足なく網羅しています。

授業中に目を通し、名称や公式などを覚えるようにしましょう。

教科書には類題も掲載されていることがあるので、問題を解くことで頭のなかにある知識を引き出す練習になります。

暗記したものは使わずにいると忘れてしまいます。なかには覚えづらい単語や名称があるかもしれません。

定期的に問題を解くことで忘れてからまた覚え直すというサイクルを作ることができます。

基礎や公式をしっかり覚える

基礎や公式を覚えないと定期テストはもちろん、大学受験でもよい点数を取ることは難しいでしょう。

なぜなら、大学受験には基礎や公式が定着していることが前提の応用問題が数多く出題されるからです。

知識と知識をかけあわせた問題を解くためには、基礎がしっかりできていることが必要です。

教科書を一読しても覚えることが難しい場合は、教科書ガイドや参考書を活用することで、内容が定着しやすくなるでしょう。

定期テストを力だめしに利用する

定期テストを効果的に利用することで、自分に基礎的な学力が身についているかを確認することができます。

大学受験も定期テストと同じく教科書の内容が出題範囲のため、受験に向けた演習ととらえて学力をあげるためのよい機会にしましょう。

どの教科のどの範囲が自分には足りていないのかを分析し、自学に応用するとよいでしょう。

教科書のみでなく参考書や問題集もプラスする

授業で学んだ内容を定着させるためには、類似の問題を繰り返し解く必要があります。

そのためには、問題集を活用するのが効果的です。

問題集を解いた後は、丸つけをして終わりにするのではなく、解説を見ることが大切です。

数学の場合は、答えに必要な公式や定理を学びなおし、答えに至るまでのプロセスを確認するようにしましょう。

歴史の場合は、解説を参照し出来事の起こった背景や過程を理解するなど用語の暗記だけにとどめておかないことが大事です。

また、参考書は、教科書よりも詳しい解説が書かれていることがあるので自分に合った本を探してみるとよいでしょう。

横浜予備校では、独自に作成したオリジナルの参考書やテキストを活用し、入試に直結する実践的な内容を提供しています。

特に、医学部や難関大学の受験に特化した内容が充実しており、過去の出題傾向や頻出テーマを踏まえた効率的な学習が可能です。

参考書をどのように活用すればよいか分からない方や、市販の教材では物足りなさを感じている方にも、目的に応じた活用方法を丁寧にご案内しています。

受験勉強を本格的に進めたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

難関大学を目指す場合のポイント

難関大学を目指すポイントは以下のとおりです。

・学校の復習を早めに済ませて受験勉強に突入する

・受験勉強を早めに始める

・学校の授業よりも一歩進んだ単元を勉強する

・予備校や塾を活用する

大学の偏差値に限らず、勉強で大切なことは大きく変わりません。

高校1~3年の学習内容の基礎を固め、応用問題に対応できるように多くの問題に取り組むことが重要です。

しかし、各大学の出題傾向をつかむために、参考書に取り組むことや大幅な学力向上を目指すために塾に通うことは効果的な選択肢の一つです。

行きたい大学のレベルと自分の現時点での学力を考慮して、受験勉強を開始する時期や自分に合った教材や塾を探すとよいでしょう。

学校の復習を早めに済ませて受験勉強に突入する

1年や2年の学習内容を復習し、基礎を固めたうえで3年をむかえると、余裕をもって難関大学の受験対策を始めることができます。

難関大学の試験内容は、大学によって難易度や問題の種類が異なり、一般的には3年になる前に1年や2年の学習内容が定着していることが重要です。

その期間を効率よく活用するためには、下準備の基礎学力が大切になります。

そのため、学校の復習を早めに終わらせて、本格的な受験勉強に備えましょう。

受験勉強を早めに始める

受験勉強の開始時期は早ければ早いほどよいといえます。

しかし、受験勉強の期間が長くなると、モチベーション低下や目標のずれが生じる可能性があります。

そうならないためには、勉強習慣を確立したり、各教科の学力を客観的に分析し長所と短所を把握したりすることが大切です。

志望校や勉強習慣を確立し基礎を身に付け、受験用の演習を高校2年の2学期または3学期から始めることが理想です。

学校の授業よりも一歩進んだ単元を勉強する

大事なことは、一歩進んだ単元を予習し授業を受けるときには定着の段階にいることです。

授業時間にインプットとアウトプットを繰りかえすよりも、事前に予習をしておき、日を少しあけて予習内容を授業で勉強する方が記憶への定着率が高いです。

しかし、予習を繰りかえしても、今まで学習した内容の復習を怠ると学習効果が薄まってしまいます。

予習と復習をセットで行うことで、勉強した内容が頭のなかに残りやすくなり、学習効果が高まります。

予備校や塾を活用する

予備校や塾では、先生と一緒に志望校合格までの計画をたてることができるのが特徴です。

生徒の長所と短所を考慮し、一人ひとりに合った学習法を提案してくれます。

また、塾や予備校では、各大学における科目別の頻出項目や出題傾向なども詳しく教えてくれます。

合格から逆算して、科目ごとにどのくらいの点数が必要なのか知ることができるでしょう。

学校の授業と予備校での勉強の相乗効果で大学受験に備えよう

学校の授業と予備校の勉強をバランスよく行うことで学習効果が高まり、学力向上の近道となります。

予備校と学校の授業の目的や役割を区別することが大切です。

予備校では主に受験対策を行い、学校の授業で身に付けた基礎力を応用に発展させることができると認識するとよいでしょう。

基礎を一回身に付けたとしても、長期間覚え続けることは難しいため、復習を怠ると失念してしまいます。

そのため、学校の授業をしっかり受けることで基礎を固め、塾や予備校では入試に特化した準備をするとよいでしょう。

大学受験では、学校の授業だけではカバーしきれない出題傾向や入試に特化した対策が求められます。

横浜予備校では、そうした受験ニーズに応えるために、独自に作成したオリジナルの参考書やテキストを提供しています。

これらの教材には、特に医学部や難関大学を目指す生徒に向けた重要なポイントが凝縮されており、限られた時間でも効率よく学習を進めることが可能です。

さらに、生徒一人ひとりの目標や弱点に応じて、効果的な学習法や活用戦略を講師が個別に提案します。

学習計画や教材の使い方についても丁寧にサポートしており、学校の授業と両立しながら着実に受験対策を進めることができます。

学校の授業だけでは不安を感じている方や、より深い理解と得点力を身につけたいと考えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。