予備校を選ぶ際、合格率が高いところがよいと考える方は少なくありません。

合格率や合格者数といった数字は目立ちやすくわかりやすいため、比較の材料として便利です。

しかし、その数字の裏側には見落としがちなカラクリや前提条件があることをご存じでしょうか。

数字だけで簡単に判断してしまうと、自分に合わない予備校を選び、後悔してしまうリスクがあります。

本記事では合格率や合格者数の正しい見方や注意点、自分に合う予備校を選ぶポイントまで、丁寧に解説します。

数字に惑わされず、本当に納得できる予備校を見つけるために、ぜひ最後まで目を通してみてください。

目次

予備校は合格率で選ぶべきか

合格率が高い予備校は魅力的に見えますが、その数字だけでは予備校の良し悪しを判断できません。

なぜなら合格率は同じ予備校内でも校舎ごとに異なるうえ、どのような母数で計算されているのかが明確でない場合があるからです。

そのため、合格率はあくまで参考情報の一つとして受け止めて、数字の背景まで確認する姿勢が大切です。

数字の印象だけにとらわれず、実際にどのような指導が行われているのかを含めて、総合的に判断しましょう。

予備校の合格率の計算方法と注意点

合格率という数字は一見信頼できそうですが、実際には多くのカラクリが潜んでいるため、注意が必要です。

ここではよく使われる計算式や、誤解しやすい点を具体的に説明します。

計算方法と注意点を押さえて合格率を正しく読み解くことは、自分に合った予備校選びの一助となるでしょう。

よく使われる計算式

よく使われる合格率の算出方法は、合格者数÷受験者数×100(%)という式です。

この方法では受験者数の定義が曖昧な場合、信頼性が下がる場合があります。

例えば、受講期間が短い生徒も含んでいる場合や、予備校の内部生と外部生を混同している場合です。

この計算式で算出しているとわかった際は、対象となる受験者が誰なのかを確認するようにしましょう。

大学の合格数に限らず生徒を1として計算する場合

一部の予備校では、生徒一人あたりの合格率を重視しています。

この場合一人が何校合格しても、1つの大学に合格したとして扱い、校舎全体としての成功率を示します。

この方法は公平感がありますが、合格数の総計とは一致しない点に注意が必要です。

合格者数=合格数と勘違いしてしまうと、実態よりも成果が少なく見える可能性があります。計算方法を明示しているかどうか確認しましょう。

複数合格を生徒数として計算する場合

別の計算方法として、生徒が複数の大学に合格した場合、それぞれを個別にカウントする方法をとる予備校も存在します。

例えば、一人の生徒が3校に合格すれば、3つ合格したとして数字に反映します。

これにより、実際の人数以上の合格実績に見えることがあるため注意が必要です。そのため、合格数だけでなく合格者数もあわせて確認しましょう。

もちろん予備校の生徒の受験の成果として評価はされるべきですが、実際の生徒数とのずれが生じていることを理解しておきましょう。

校舎の人数によっても合格率は異なる

全体の合格率が高い予備校でも、校舎ごとに合格率は変化します。都市部の校舎と地方の校舎では、生徒の学力や指導方針が異なる場合があるからです。

例えば、全国で〇人合格という実績も、特定の校舎だけに偏っているケースがあります。

実際の指導力や学習環境の違いに着目し、自分が通う可能性のある校舎の実績を見ることが重要です。

自分に合う予備校の選び方のポイント

予備校を選ぶ基準は、有名か大手かではなく、以下の5点に留意して選びましょう。

・希望する大学の指導に特化している

・自分に合うコースがある

・授業料が適切である

・個性に応じた指導を受けられる

・講師の質のよさを見る

どれだけ自分にあった学習環境が整っているかを確認することが成功への近道です。それぞれ詳しくみていきましょう。

希望する大学の指導に特化している

志望校の出題傾向や入試対策に特化した指導を受けられる予備校を選ぶことは、大きなアドバンテージになります。

なぜなら医学部や難関大学は、入試形式が特殊であることが少なくないからです。そのため、一般的な対策だけでは通用しない場合があります。

面接対策や小論文、理系科目の難問対策などの専門的な指導が用意されているかどうかの確認が必要です。

合格率や合格実績と同時に、説明会やカリキュラム資料を活用して、どれだけ志望校に特化したサポートがあるかも注目しましょう。

自分に合うコースがある

生徒の学力や志望校に応じた複数のコースを用意している予備校は、多様なニーズに応えられる予備校です。

基礎から固めたい方と難関校を目指す方では、必要な学習内容が異なります。

また、自分に合わないレベルのクラスを選ぶと挫折するケースもあるため、見学や面談などから自分に合うコースがあるか確認することは重要です。

指導方針やカリキュラムの詳細を確認して、無理なく続けられ、自分の志望校や目標に合った予備校を選びましょう。

授業料が適切である

広告や合格実績は魅力的でも、授業料が高額な予備校もあります。合格のための投資として適切な料金か、冷静に判断することが大切です。

そのため、見積もりの段階で料金体系や追加費用を計算し、納得できる金額か確認しましょう。

授業料が高い予備校がよい予備校とは限りません。

予備校の選択基準は、自分にとって必要なサポートを適正な価格で受けられるかが重要です。

個性に応じた指導を受けられる

一人ひとりの学習状況や得意不得意など、個性に応じて柔軟に対応できることが、予備校のよい点の一つといえます。

どれだけ合格実績がある予備校でも、自分の性格や学習スタイルに合わなければ効果は出にくいからです。

例えば、質問しやすい環境や面談の頻度などが、自分にとって快適かどうかを確認しましょう。

面倒見の良さや親身な対応は、数字では測れない重要な要素です。

体験授業や資料を参考に、雰囲気やサポート体制が自分に合ったものかを重視することも大切です。

講師の質のよさを見る

授業を担当する講師の質は、学習成果に直結します。どれだけ授業が理解しやすいか、生徒のやる気を引き出してくれるかが、成績向上の鍵となるからです。

有名講師がいる予備校だからといってすべての講師の質が高いとは限りません。

実際の授業動画や講師紹介、体験授業などから自分との相性を考えましょう。質のよい講師を自分の目で確かめたうえで、予備校を決めることが重要です。

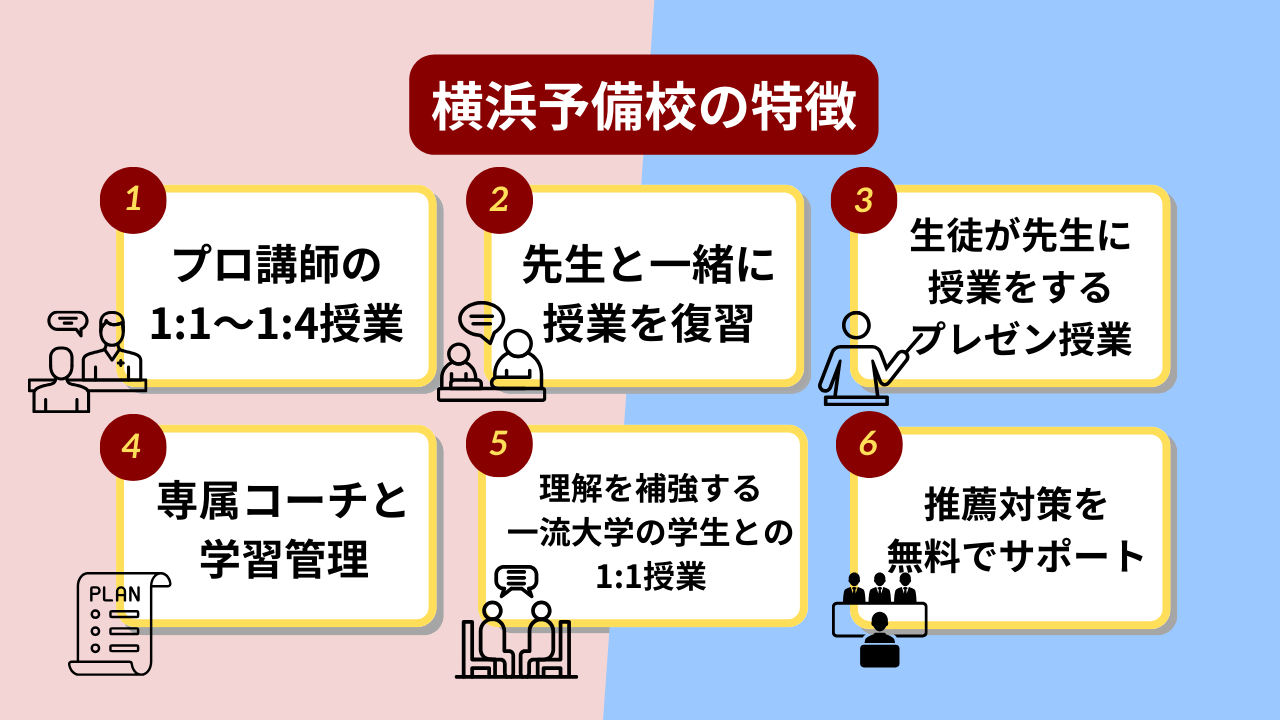

横浜予備校では、教育に対する熱意を持つ講師のみを塾長自らが直接採用しています。

講師陣は、大手予備校で活躍する一流の指導力を持つ者ばかりで、指導品質はとても高くなっています。

指導体制は、1対1から1対4の少人数制まで対応しており、クラスの多くは1対2の形態を採用しているため、各生徒に合わせたきめ細やかなサポートを提供することが可能です。

また、生徒の学力を徹底的に分析し、個別に作成したカリキュラムや学習管理を通じて、目指す大学に向けた戦略的な学習環境を提供しています。

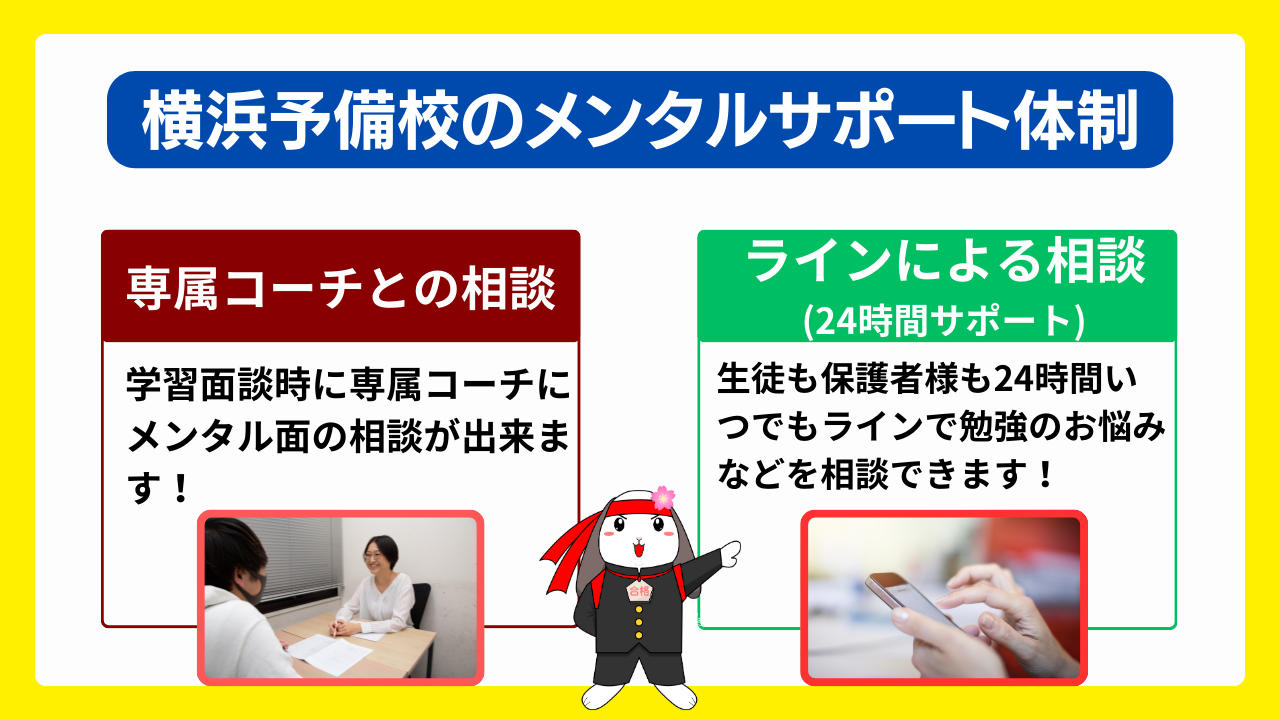

定期的な面談やLINEを通じた24時間体制の返信サービスを設けており、相談しやすい環境が整っています。

自分に合った予備校を選ぶためには、まず情報を得ることが第一歩です。まずはお気軽にご相談ください。

予備校選びの注意点

予備校を選ぶ際には、合格率だけでなく、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。

なぜなら、見た目の情報だけではわからない落とし穴があるからです。

例えば、広告にある合格者数や合格実績が実際よりもよく見せられている場合も少なくありません。

ここでは、後悔のない予備校選びをするために知っておくべき注意点を紹介します。

注意点を意識することで、数字や広告に惑わされず、自分に合った学習環境を見極める力がつくでしょう。

合格率などの数字のみで選ばない

予備校を数字だけで選ぶと、自分に合わない予備校を選んでしまうかもしれません。

合格率や合格者数の算出方法は予備校によって異なり、実際に求めている情報ではない可能性があります。

提示された数字だけでなく、その実績がどのように算出されたものかを確認することが必要です。

予備校の実績に着目する際は、数字のインパクトに惑わされず、情報の中身を冷静に精査することを習慣づけましょう。

有名大学の合格のみで選ばない

有名大学への合格実績だけで予備校を選ぶのは、必ずしも賢明な判断とはいえません。

有名大学への合格者が多くても、自分の志望校合格への対策は不足している可能性があります。

自分の志望校に特化した指導が受けられなければ、そのような特徴は意味をなさなくなります。

自分が目指す方向性に直結する実績に着目することが大切です。

自分で納得できるカリキュラムかチェックする

自分の目指す志望校の合格者が多い予備校に行っても合格するとは限りません。

予備校を選ぶ際は、自分の学習スタイルや目指す志望校に合ったカリキュラムかどうか、確かめることも重要です。

じっくり基礎をおさえてから応用的な対策を行う、もしくはスピード感を持って全体を学んでから部分的な反復に重点を置くなど、カリキュラムは予備校によって異なります。

学習進度や学習形態は自分の学習の進みに影響するため、受験までの道のりを支える大切なロードマップとなるカリキュラムが、自分に合ったものかをおさえておきましょう。

自分が納得できる合格実績を見る

合格実績を見る際には数字や大学のネームバリューではなく、算出方法も知ったうえで納得できるものか確認しましょう。

単なる実績のよさよりも、自分が目指す大学や学部に対するノウハウの蓄積があるかが、合格への近道となるからです。

自分が目指す学部や大学に関する実績を丁寧に読み取り、納得できるものか見直して予備校選びの基準とすることが重要です。

横浜予備校では、特に医学部や難関大学を目指す生徒に向けて、出題傾向に沿った専門的な指導を行っています。

1クラス最大4名の少人数制を活かし、生徒の理解度や進捗に応じて柔軟に学習プランを調整することが可能です。

また、学習内容の定着を徹底させる独自メソッドや、日々の学習習慣を身につけるための進捗確認制度により、着実な成績向上を支えています。

こうした仕組みにより、表面的な合格実績では見えない「合格へとつながるプロセス」を一人ひとりに合わせて構築しています。

高い合格率を支える仕組みを、自分の目で確かめてみたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

予備校は合格率だけでなくカリキュラムの内容も見て選ぼう

予備校を選ぶうえで大切なのは合格率などの実績だけでなく、志望校合格までどうサポートしてくれるかというプロセスです。

どれだけ実績がある予備校に入校しても、あなたが途中でつまずいてしまっては意味がありません。

計画的に自習を管理する仕組みや苦手科目の補講、面接対策など目指す大学に対して一括で支援してくれる環境が整えられていると、合格に向けた道のりが開けるでしょう。

数字には見えない、カリキュラムの質やサポート体制こそが、合格まで成長し続ける土台となります。

目指す大学への合格を実現するためには、限られた時間の中で成果を出すための、自分に合った戦略が欠かせません。

横浜予備校では、まず徹底した学力分析と学習状況の把握を行い、生徒一人ひとりに個別プランを作成しています。

さらに、一流講師による最大4名までの少人数制授業により、理解度に応じた丁寧な指導が受けられる環境を整えています。

授業で得た知識を着実に定着させるための独自プログラムも用意されており、日々の学習を通じて、合格に必要な力を段階的に育てていくことが可能です。

横浜予備校では、表面的な合格率の数字だけでは見えない、生徒一人ひとりの成長と向き合う指導を大切にしています。ぜひお気軽にご相談ください。