医学部進学を目指す方やお子さんを医者にしたい希望をもつ保護者の方は、医学部受験の難易度を気にする場合が少なくありません。

志望校や学部に入学するための偏差値の基準を知ることは合格を目指すうえで重要です。

本記事では医学部受験の難易度が高い理由や必要な偏差値、合格のポイントを解説します。

目次

- 医学部受験の難易度が高い理由

- 医師になるには高度な理解力と知識が必要なため

- 医師が魅力的な職業のため

- 中高一貫校からの受験者が多いため

- 受験に必要な科目が多いため

- 浪人生も多く受験するため

- 面接や小論文があるため

- 国公立医学部は前期日程のみの受験が基本になるため

- 早い段階で塾や予備校を利用して対策している方が多いため

- 医学部受験に必要な偏差値はどのくらい?

- 国公立大学医学部と私立大学医学部の難易度の違い

- 医学部合格を勝ち取るためのポイント

- 勉強時間を確保してスケジュールを立てる

- 志望大学の受験情報をできるだけ集める

- 教科ごとのポイントをおさえて学習する

- 得意科目は応用問題でも得点を狙う

- 苦手科目は基礎を固める

- 塾や予備校を利用する

- 医学部の受験合格を目指すなら塾や予備校を利用しよう

医学部受験の難易度が高い理由

医学部受験の難易度は極めて高いと考えて差し支えありません。

志望校によっては赤門で名高い東京大学に匹敵する難しさと称される場合もあります。

医学部受験に高い学力が求められる理由は次のとおりです。

医師になるには高度な理解力と知識が必要なため

医師になるためには高度な理解力を備え、膨大な知識を頭のなかにストックしなくてはいけません。

国公立大学の場合、共通テストと二次試験のどちらも高得点を取る必要があります。私立大学も一次試験と二次試験の両方で結果を残さなくてはいけません。

無事試験に合格して医学部に入った後も、日々専門知識や技術の習得に追われるでしょう。

受験を乗り切るために土台となるのは豊富な知識量です。出題形式に合わせて正答にたどり着く実践力や応用力を身に付けなくてはいけません。

知識の習得の際は単に暗記するだけでなく、原理や仕組みを理解して体系的に学ぶ必要があります。

限られた期間で十分な知識量を備えるためには優れた地頭や、高い理解力をもたなくてはいけません。

医師が魅力的な職業のため

医師が魅力的な職業のため、目指す学生が多いことが受験の難易度を上げています。

平均年収や社会的なステータスの高さに憧れを抱く方は少なくありません。また医師は病気の患者さんを回復に導き、ときには人命を救う役割も果たす価値がある仕事です。

民間の病院やクリニックだけでなく、開業医や企業勤務の産業医など働く場所や形態の多様性も魅力のひとつです。

さらに医師は少子高齢化による医療ニーズの増大もあって、将来性の高さを備えています。

中高一貫校からの受験者が多いため

医学部の合格者は私立の中高一貫校から試験を受ける受験生が多くを占めています。公立の学校に進学した学生は授業の質の面でかなわず、志望校対策に遅れをとる可能性が高いでしょう。

中高一貫校の授業は、進度が速いうえにハイレベルな内容です。

実践力を身に付けるために演習の時間を多く確保することが特徴です。

単に早く進むだけではなく、質が伴う濃い内容だといえます。受験におけるライバルのレベルの高さは、合格のハードルの高さに直結します。

受験に必要な科目が多いため

私立大学の受験に比べて対策する科目が多いことも、医学部受験の難易度を上げる要因です。

一次試験の共通テスト対策のために二次試験では使わない分野の知識の習得が求められます。

国公立の医学部を目指す学生は英語・数学・理科に加えて、古文や漢文、社会計科目の学習が必要です。

医学部受験は、本命の二次試験以外にも共通テスト対策に熱を込めて取り組まなくてはいけない難しさがあります。

浪人生も多く受験するため

勉強に時間をかけられる浪人生の割合が高いことも、医学部の受験を難しくする要因です。

また、前年度の試験を受けた経験から当日のプレッシャーのかかり具合も把握しています。

実際に医学部の合格者は浪人生の割合が多い傾向にあります。一浪だけでなく多浪の学生がチャレンジする場合も珍しくありません。

十分に準備して挑む学生が多いため全体的に高得点者の割合が増え、合格のハードルが上がります。

面接や小論文があるため

医学部の受験は面接が伴い、私立大学の場合は加えて小論文が課されます。

科目試験は明確な解答がある場合が多く、身に付ける知識がはっきりするため、取り組みやすいと感じる学生が多数です。

一方の面接や小論文は、たった一つの正解が存在しない自由度が高い試験です。

対策が難しく、勉強してもなかなか点数が伸びないと悩む受験生が後を絶ちません。

面接や小論文の存在は医学部受験の難易度を上げる重要な要因です。

国公立医学部は前期日程のみの受験が基本になるため

国公立大学の医学部受験者は基本的に後期日程ではなく、前期日程に絞って挑まなくてはいけません。

複数回の受験機会がないことから必然的に合格者数が少なくなり、試験の難易度は上がります。

試験制度上は後期日程の枠組みが存在しますが、合格枠が限られているため、前期で落ちた方が合格を狙うのは困難です。

早い段階で塾や予備校を利用して対策している方が多いため

医学部の合格者は、高校一年生や二年生のうちから塾や予備校を利用している割合が多数を占めています。

十分な勉強時間を確保できるうえに、講師や先生のサポートに加え、志望校別の充実した対策が可能です。

学校の授業と自主勉強のみの対策にとどまる学生が不利に立たされるのは致し方ありません。

知識の量が合格を左右する医学部の受験は勉強を始めるタイミングが重要です。

要領がよく地頭がよい方ならともかく、学校の勉強といった通常の学習だけで臨むと、ライバルとの競争に負ける可能性が高くなります。

横浜予備校では、難易度の高い医学部入試に対応するため、戦略的かつ実践的なカリキュラムを用意しています。

国公立・私立問わず、医学部合格に必要な学力を段階的に育てる指導を行っており、基礎から応用まで着実に力を伸ばせる環境が整っているのが横浜予備校です。

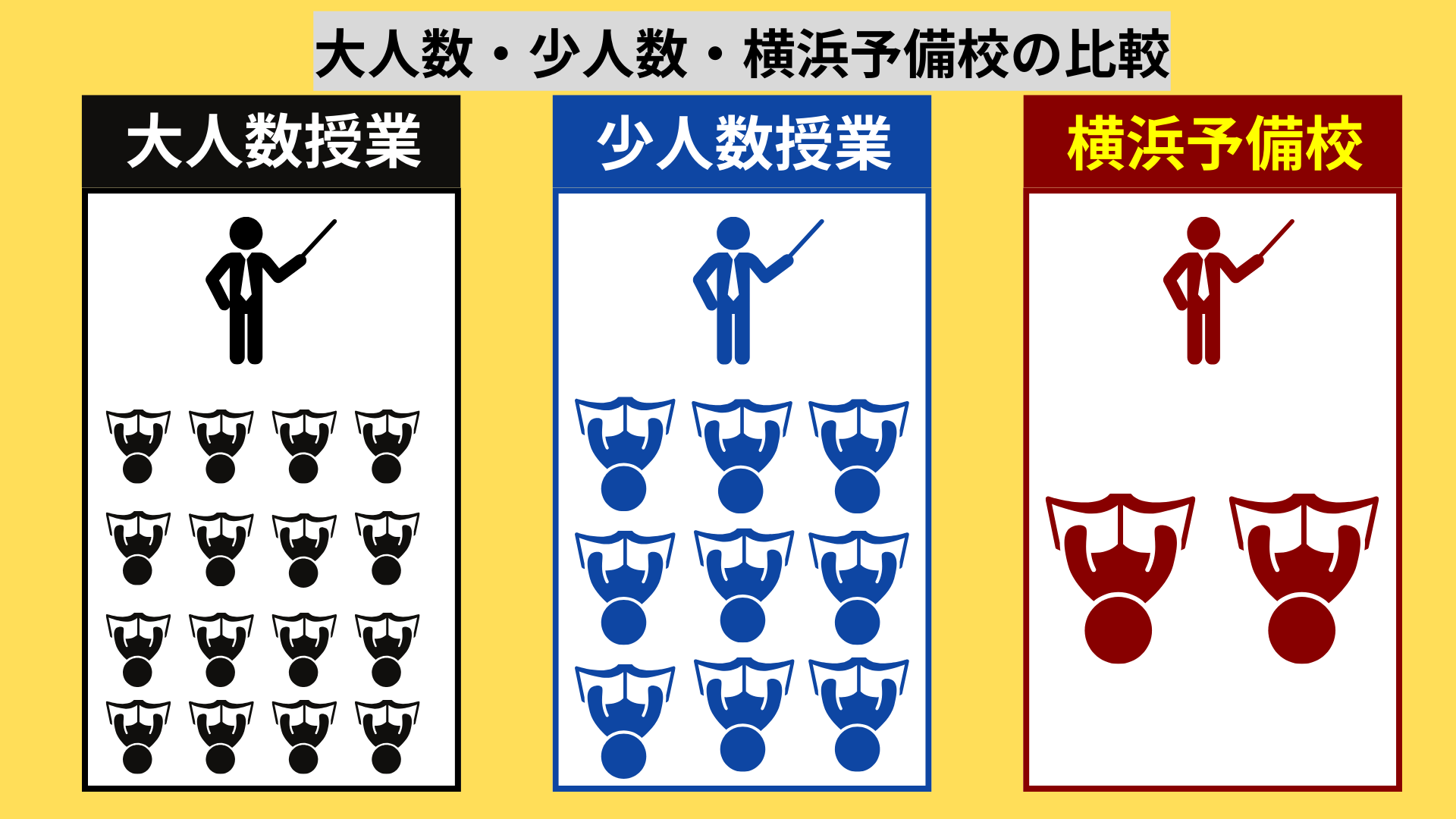

特に、少人数制授業(1クラス平均2名)と個別対応による徹底的なサポートが強みで、生徒一人ひとりの理解度や進度に合わせた柔軟な対応が可能です。

難問に対しても、講師が丁寧に向き合い、「わからない」を放置せず、最後まで解決に導く姿勢を大切にしています。

受験の難しさに不安を感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。あなたにぴったりの学び方をご提案いたします。

医学部受験に必要な偏差値はどのくらい?

国立医学部の受験では、偏差値65程度がひとつの目安とされています。これは受験者全体の上位約7%に該当し、合格には相当な努力が求められます。

私立医学部は大学により異なりますが、偏差値60〜65前後が目安となることが多く、大学間での差が比較的大きいのが特徴です。

偏差値は客観的な位置づけを知る指標として有効ですが、同じ偏差値でも学力の傾向には個人差があるため、基礎から着実に積み上げていくことが重要です。

国公立大学医学部と私立大学医学部の難易度の違い

医学部入試は、国公立と私立の難易度の差が大きい形式の試験です。必要な偏差値に明確な違いがあることから考えても、両者のハードルに高さと低さがあるのは明らかです。

国公立大学の医学部受験が難しい理由は、志望校ごとに行われる二次試験にあります。広くかつ深い知識量が求められるうえに制限時間内に多くの問題を解く時間管理能力が必要となるためです。

英語の長文や数学の計算問題を素早く説く読解力や頭の回転力に加えて、国公立の場合、社会系科目の高得点を目指す際には暗記の量が重要になります。

一方の私立大学の医学部受験は共通テストが課されず、必要な科目が少ない点が特徴です。

時間制限が厳しく、記述式の問題に注意を払う必要はあるものの、国公立より高得点を狙いやすいでしょう。

医学部合格を勝ち取るためのポイント

医学部の合格に結びつく学習のコツは次のとおりです。

・勉強時間を確保してスケジュールを立てる

・志望大学の受験情報をできるだけ集める

・教科ごとのポイントを押さえる

・得意科目は応用問題でも高得点を狙う

・苦手科目は基礎を固める

・塾や予備校を利用する

勉強時間を確保してスケジュールを立てる

まず日々の生活を見直して勉強時間を確保したうえ受験日までのスケジュールを立案しましょう。

作業に着手する時期は高校一年生、または高校二年生の早い時期が適切です。いつまでに何を終わらせるべきか、1ヶ月やより短いスパンの具体的な計画が必要です。

「二年生の9月までには基礎的な問題集を一巡しよう」「三年生の4月から過去問題に着手しよう」といったスケジュールの立て方が考えられます。

学習の時期や内容が明確であれば、日々着実に前を向いて勉強に取り組めます。

志望大学の受験情報をできるだけ集める

早めに志望校を決めるとともに、試験日や受験科目など情報をできる限り多く集めましょう。

医学部入試は大学や学部ごとに傾向が大きく異なるためです。志望校があいまいな状態の方は前述したスケジュールの立案もうまくいかないでしょう。

希望の大学や学部によって選択できない科目があることにも注意が必要です。

例えば同じ理系科目でも二次試験に使えるのは化学と物理に限られ、生物は利用できないとする大学があります。

過去の受験者数や合格率、性別ごとの割合なども収集が必要な情報です。

教科ごとのポイントをおさえて学習する

高得点が求められる医学部受験は、科目に特化したポイントを押さえた学習が必要です。

数学の場合、一般的に問題演習の数をこなし、計算のスピードと正確性を鍛える対策が効果を発揮します。

知識の定着のために何も見ずに自力で問題を解いた後、回答を見て答え合わせする手順が大切です。

英語の長文問題の対策は、日々の単語や熟語の暗記に力を入れることです。

基礎的な英語力が身に付くと徐々に英文の解釈力が上がり始めます。段階的アプローチにより粘り強く時間をかけて学習に励みましょう。

得意科目は応用問題でも得点を狙う

得意科目の勉強には、ほかの受験生が諦める難しい問題でも正答できるように発展的な対策を行うことが求められます。

医学部受験のライバルの多くは予備校や塾に通い、または中高一貫校で質の高い教育を受け続けた猛者です。

彼らは科目や単元に関わらず、満遍なくどの分野でも一定の得点を確保してくると推察できます。

ひとつでもほかの受験生より優れた、抜きん出た得意領域がある方は医学部受験に有利です。

苦手科目は基礎を固める

苦手科目は基礎を固め、あまり深入りしないことを心がけます。アレルギーを感じるほど不得意なジャンルがある方は、足切りの回避に舵を切ってもよいでしょう。

基礎固めとは、公式や単語の暗記ではなく根本の仕組みや原則を理解することです。

医学部試験は難易度が高い傾向にあるとはいえ、基礎的な知識や計算で解ける問題も一定数出題されます。

ほかの受験生が正答する問題は自分も落とさないことを重視しましょう。

塾や予備校を利用する

医学部受験を成功させるためには、塾や予備校の活用が効果的です。難易度が高い試験を通過しようと考えたら、専門家のサポートがあった方がよいのは事実です。

医学部受験は、大学入試のなかでも特に難易度が高く、限られた時間のなかで効率的に成果を出すためには、戦略的な学習が不可欠です。

横浜予備校では、医学部受験に特化した専門カリキュラムと指導体制を整えており、基礎の徹底から応用対策まで、段階的に学力を高める仕組みを用意しています。

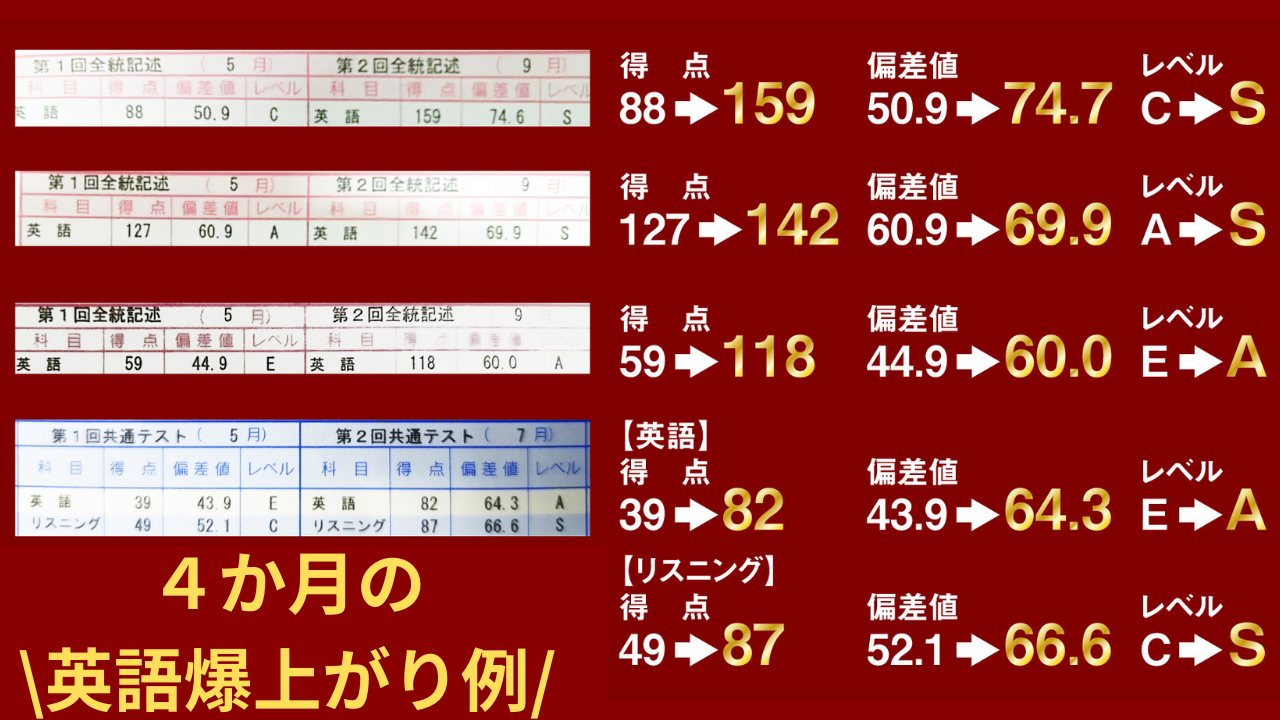

過去には、わずか4ヶ月で偏差値を25ポイント引き上げたケースもあり、難関医学部合格を目指す生徒にとって、大きな成長が期待できる環境が整っています。

指導は、医学部受験に精通した一流講師陣が担当し、科目ごとの難易度や個別の弱点に丁寧に対応することが可能です。

1クラス最大4名までの少人数制だからこそ可能な、きめ細やかな指導により、一人ひとりの理解度や進度に応じて柔軟に学習を進めることができます。

「医学部受験の難易度に不安を感じている」「今からでも間に合うのか心配」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。

医学部の受験合格を目指すなら塾や予備校を利用しよう

医学部受験を目指す高校生や浪人生の方は、塾や予備校を活用することで短期間に著しい偏差値の上昇が期待できます。

横浜予備校は少人数制による個別指導の徹底をモットーに掲げています。

横浜予備校では、1対1〜1対4の小規模なクラス制を採用しており、生徒一人ひとりの学力や目標に合わせた、きめ細やかな指導を行っています。

講師陣は指導力に優れ、医学部や難関大学を目指す生徒に対して、的確かつ丁寧なサポートを提供しています。

また、保護者との連携も重視しており、定期的な進捗報告や個別相談を通じて、生徒の学習状況を共有しながら安心して学習を続けられる体制を整えています。

高品質な教育を、入会金や教材費を含めた低価格で提供しているのも、横浜予備校の大きな特徴です。

少人数ならではの手厚いサポートと高い教育効果を、無理のない費用で受けられる環境をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。