古文や漢文に苦手意識があることや自分にあう参考書がわからないと感じたことはありませんか。国語は参考書選びが得点に直結する科目です。そのため、自分にあう参考書を見つけることが重要になります。

本記事では、現代文と古文・漢文の分野別におすすめの参考書を紹介するとともに、選び方や参考書選びで失敗しないための注意点を解説します。

目次

【分野別】国語の大学受験におすすめの参考書

大学受験の国語のなかでも現代文と古文、漢文と3つの分野があり、どれから手をつければよいのかわからない方もいるでしょう。

各分野によって対策方法が変わってくるため、それぞれの対策方法を網羅した参考書が必要になります。

ただ、1つのジャンルばかり勉強するのではなく、バランスよく学ぶことが大切です。

ここからは、各ジャンルのおすすめの参考書を紹介します。

現代文

現代文は漢字の習得と語彙力の向上が重要です。語彙力を高めた後には、文法や読解力を鍛えていきます。

現代文のおすすめの参考書は以下のとおりです。

・入試漢字マスター1800+ 河合出版:基礎から共通テストレベルの参考書で漢字の習得や語彙力向上ができる

・ゼロから覚醒 はじめよう現代文 かんき出版:基礎レベルの参考書で文法を理解できる

・高校現代文をひとつひとつわかりやすく。 学研プラス:基礎レベルの参考書で、読解力が身につく

・船口のゼロから読み解く最強の現代文 学研プラス:基礎から共通テストレベルの参考書でよりしっかりした読解力が身につく

・出口のシステム現代文 論述・記述編 水王舎:2次試験レベルの参考書で記述・論述問題を鍛えられる

現代文は漢字の習得と語彙力を向上させることによって読解力のアップにつながります。

語彙力を高めてから記述などにトライしましょう。

古文

古文はまず単語を覚えることが重要です。単語を覚えた後には文法、古文読解の順に勉強していきます。

その後、2次試験などの難しい問題にチャレンジしていきます。古文のおすすめの参考書は以下のとおりです。

・望月光の古文教室 古典文法編 改訂版 旺文社:基礎レベルから共通テストレベルの参考書で文法の基礎を学べる

・マドンナ古文単語230 パワーアップ版 別冊単語カードつき 学研プラス:基礎から共通テストレベルの参考書で古文を読むための単語を学べる

・改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本 KADOKAWA:基礎レベルの参考書で古文の読解方法を学べる

・首都圏「難関」私大古文演習 河合出版:2次試験レベルの参考書で難しい古文の問題を解くことができる

古文は単語と文法、読解をまんべんなく学ぶことで合格に近づきます。1つに絞らず、バランスよく学ぶようにしましょう。

漢文

漢文は句法や単語をしっかりと覚える基礎の段階が重要になります。

基礎の参考書をマスターした後に共通テスト用、2次試験用とステップアップしていきます。漢文のおすすめの参考書は以下のとおりです。

・基礎からのジャンプアップノート 漢文句法・演習ドリル 改訂版 旺文社:基礎レベルの参考書で句法を学べる

・漢文ヤマのヤマ 共通テスト対応版 学研出版:基礎から共通テストレベルの参考書で句法と単語が学習できる

・漢文早覚え速答法 共通テスト対応版 学研プラス:基礎から共通テストレベルの参考書で読みや漢字が理解できる

・難関大突破 新漢文問題集 駿台文庫:2次試験レベルの参考書で基礎力と長文読解のレベルアップができる

漢文は句法と単語を覚えることで合格に近づきます。ただ、志望校の難易度が高い場合は難しい長文読解などの練習も行う必要があります。

現代文の参考書の選び方のポイント

参考書にある現代文の問題を解くときに解き方がわからない方や、対策がしにくいと思う方もいるでしょう。

ここでは以下の参考書の選び方のポイントを解説します。

・読解法・設問解法・問題演習などの目的に合わせる

・解法を紹介している

・論述問題の対策ができる

・文化史や漢字などの暗記対策ができる

・文法などの知識問題の対策ができる

目的に応じた参考書を選んで、正しい解き方を身につけましょう。

読解法・設問解法・問題演習などの目的に合わせる

読解法や設問解法、問題演習など学習目的によって取得できるスキルは異なります。

読解法の目的は、素材文を円滑に読んで論理的に内容をとらえることです。

読解法を築く要素は単語と文法、解釈・長文の4つです。4つの要素のなかで苦手な部分や必要な分野の参考書を探しましょう。

設問解法は与えられた課題に対して、適切な方法で取り組むことが必要です。

問題演習は読解法と解法を活用して、実践的な問題を練習します。

解法を紹介している

大学受験の現代文を解くためには確立された解法をもとに読む必要があります。そのため解法が紹介されている参考書を選びましょう。

例えば、主語や述語、指示語などがどこに記載されているか見つける能力を養うことで、速読や精読が可能です。

さらに、文中の特に重要なキーワードを早い段階で見つけることで、答案の核を見つけられます。

論述問題の対策ができる

現代文の試験では稀に論述問題が出題されることがあります。

論述問題には内容を簡潔に要約することや筆者の主張を総括することなどさまざまな問題に対応できるように、表現力を鍛えていくことが大切です。

そのため、論述対策が可能な参考書を使用して対策します。

さらに、参考書には自己採点のポイントや配点を解説していることが多く、途中点が得られるか判断できる材料になります。

文化史や漢字などの暗記対策ができる

現代文には文化史や漢字などの暗記項目があり、暗記できれば得点につながるため、暗記対策ができることが重要です。

大学によっては漢字などの暗記で解ける問題の割合が大きいことがあるため、志望校の出題割合を把握しておきましょう。

特に、大学入試で頻繁に出題される問題を踏まえて勉強しておくことがおすすめです。

文法などの知識問題の対策ができる

現代文では、文法問題などの知識問題が出題されることがあります。

ただ、文法は中学の学習範囲なので高校では勉強しません。

そのため、得意分野であっても知識の確認として復習しておくとよいでしょう。特に修飾関係や文と文の関係、指示語・接続詞を復習しておく必要があります。

「自分で選んだ参考書に自信がない」「参考書が多すぎて選べない」という方は、予備校に相談するのも1つの方法です。

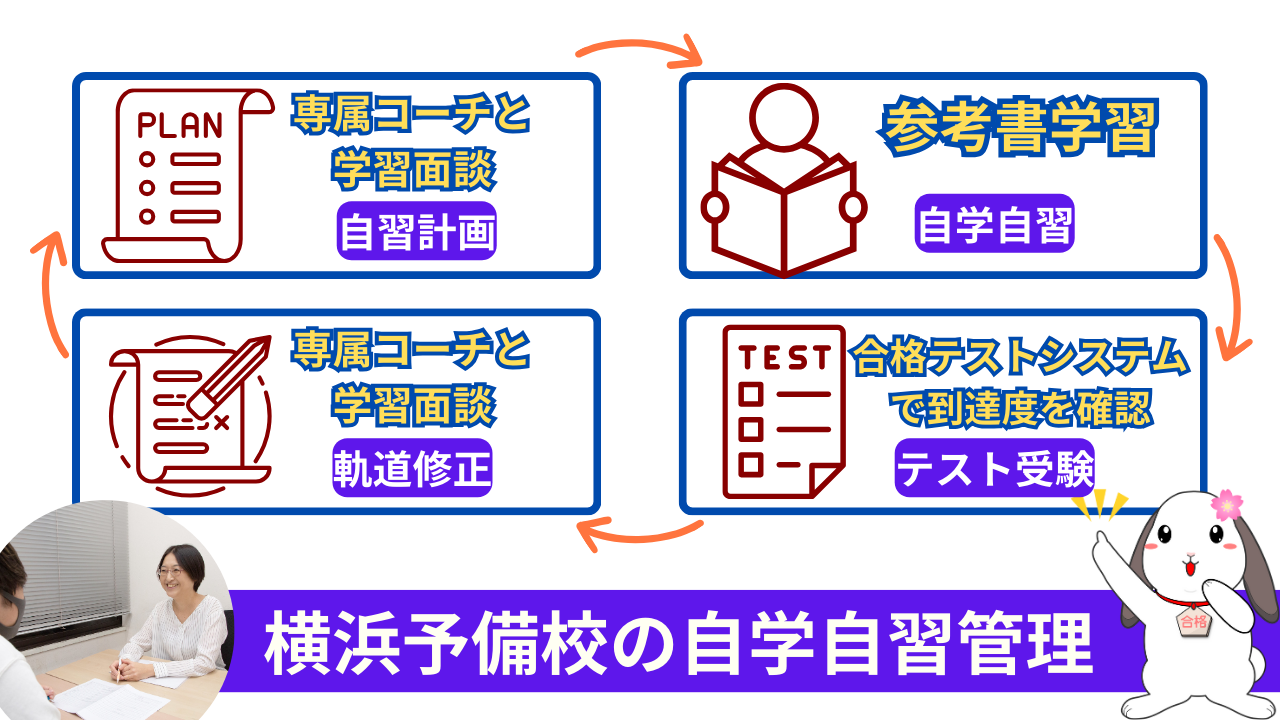

横浜予備校では、高校3年生の受験対策を隅々までサポートしています。

受験生一人ひとりの学力や志望校に合わせたオリジナルの参考書や、テキストを使って学習する実践的なカリキュラムを構築しています。

例えば、得点力を高めるために過去問演習や模試の活用法などを指導することや、先生に授業をするプレゼン授業を行うことが特徴です。

また、徹底した学力分析と無理のないスケジューリングで、受験間近の時期でも効率的に勉強ができます。

「もう余裕がない」「どの分野から手をつければよいのかわからない」と悩んでいる方も、専属コーチが適切なスケジューリングを一緒に考えてくれます。

ぜひ一度、横浜予備校の無料相談にお越しください。受験に向けて、あなたに必要な支援を全力で提供いたします。

古文と漢文の参考書の選び方

古文や漢文に苦手意識があり、何から勉強していけばよいのかわからない方もいるでしょう。

そこで、古文や漢文で勉強しないといけないポイントを踏まえた参考書の選び方を解説します。

苦手意識を克服するための参考にしてみてください。

古文

古文は単語や文法の勉強からはじまり、理解したうえで読解できるようになることが大切です。

そのための古文の参考書を選ぶポイントは以下のとおりです。

・古文単語のボキャブラリーを増やせる

・助動詞や動詞の活用などの古文文法を理解しやすいか

・古文常識を理解し、古文読解ができるようになるか

勉強を始める時点での自分の古文の学力にあわせて参考書を選ぶようにしましょう。

例えば、単語がわからない方は単語を覚える段階からスタートしましょう。

漢文

漢文は句法や単語の勉強から始まり、理解したうえで入試本番に向けた勉強をしていきます。

そのため漢文の勉強を始める際に参考書を選ぶポイントは以下の2つです。

・句法をマスターできて、演習問題に挑戦できるもの

・単語の解説があるもの

入試の漢文の問題ではレ点や二重否定、全否定・限定などの使い方が複雑であるため、演習問題と解説がセットになっている参考書を活用しましょう。

また、現代と単語の意味が違うことがあるので、漢文で頻出の単語や言葉の意味が解説されている参考書を選ぶのが有効です。

国語の大学受験の参考書を選ぶ場合の注意点

国語の参考書を選ぶときに人気なものや注目されているものを選んで、自分に合わなかったという思いをしたくはありません。

そこで、以下の参考書を選ぶ際の注意点を解説します。

・自分の学力に合ったものを選ぶ

・志望校対策ができるものを選ぶ

・解説が充実しているものを選ぶ

自分が納得して参考書を購入するために活用してみてください。

自分の学力に合ったものを選ぶ

現在の自分の学力に合ったものを選ぶことが重要です。難しい参考書を選ぶと、基礎の内容の解説が十分ではない可能性があります。

基礎が固まっていないと理解して知識を吸収する効率が悪くなることや、問題の答えが出せずに心が折れてモチベーションの低下をまねくことがあります。

そのため、焦って難しい参考書を選ばずに、自分の今の学力にあったものを選びましょう。

志望校対策ができるものを選ぶ

大学によって試験問題の傾向が異なるため志望校に合った対策ができる参考書を選ぶのは大切です。

主な試験問題の傾向の違いは以下の3つです。

・選択問題の割合が多い

・解答が記述式の問題が多い

・特定分野の問題が出されやすい

志望校の傾向を把握しておくことで、適切な対策ができます。

さらに、受験する学部によっても科目や試験の傾向が変わるため、志望校に加えて学部の試験傾向対策も行いましょう。

解説が充実しているものを選ぶ

大学受験の現代文を解くためには、確立された解法に沿って読む必要性があります。

そのため、解説が充実しているものを選ぶとよいでしょう。特に解説がわかりやすいものであれば、内容を素早く取り込むことができます。

仮に解説がわかりにくかった場合、短い受験勉強期間のなかで解説を理解するのに時間を割いてしまったうえで、理解できなかったら勉強になりません。

よって、わかりやすい参考書を選び、効率的に勉強しましょう。

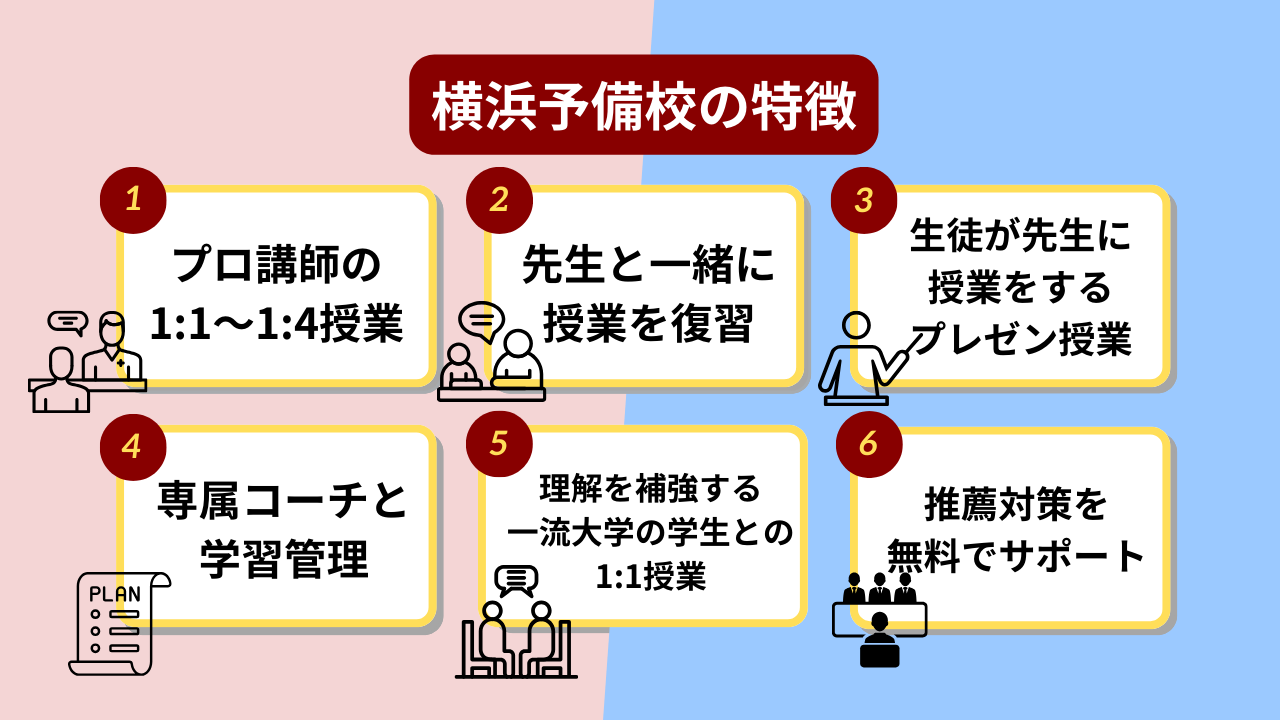

横浜予備校は、医学部や難関大学に特化した確かな実績を持ち、経験豊富なプロの講師が少人数制(1クラス平均2名)で指導にあたります。

そのため、生徒個々の学力に合わせたカリキュラム作成と、面接対策や出願願書作成などあらゆるサポートを一貫して行っています。

さらにオリジナル参考書やプレゼン授業など、記憶の定着や思考力を向上させる独自の学習プログラムも充実していて、効率的な学習が可能です。

保護者との密接な連携体制も整備しており、面談や24時間対応のLINEサポートで学習の進行状況や悩みをいつでも共有できる安心感があります。

小さな疑問や不安でも気楽に相談できる環境で、あなたの成績向上をしっかり支えます。まずはお気軽にお問い合わせください。

国語の大学受験参考書は勉強の目的を明確にして選ぼう

この記事では、国語の大学受験参考書を選ぶためのポイントと注意点、各分野のおすすめの参考書を紹介しました。

あなたの現時点での学力と志望校に合わせて参考書を選ぶことが重要です。

特に、苦手分野克服のためにわかりやすい解説がついた参考書を選ぶとよいでしょう。

もし「自分に合う参考書を見つけられない」「苦手分野の参考書を理解できない」という悩みがあれば、受験対策のスペシャリストである予備校の力を借りましょう。

横浜予備校では、生徒一人ひとりの現在の学力や志望校に合わせて、戦略的な受験計画と個別カリキュラムを徹底的に構築します。

市販の教材に頼らず、入試に直結する独自開発の参考書やテキストを使用しているため、基礎が抜けている方や学習に遅れがある方でも、短期間での巻き返しが可能です。

また、難関大受験に精通した講師陣が担当し、進捗管理や理解度確認を日々行うため、ただ勉強するだけでなく「合格に直結する学習」ができます。

参考書選びや学習法に迷っている方は、資料請求や無料体験授業、個別相談から第一歩を踏み出してみてください。あなたの志望校合格に向けた道筋を、横浜予備校が丁寧にサポートします。