医学部受験を目指す受験生の多くは、参考書や問題集選びに疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。

書店には膨大な種類の教材が並び、自分に適切な一冊を見つけ出すことは、なかなか容易ではありません。

しかし、医学部受験は高難度な問題に対応する力が求められるため、教材選びが合否を左右するといっても過言ではありません。

この記事では、医学部受験の参考書や問題集選びの重要性、科目別のおすすめ教材を紹介します。

この記事を読むことで、自分にとって適切な教材がわかり、自信をもって学習を進められるようになるでしょう。

目次

医学部の受験勉強は参考書や問題集がカギになる

医学部受験は、限られた時間のなかで効率よく実力を伸ばす必要があります。

そのなかでも特に重要なのが、参考書や問題集の選び方です。

やみくもに取り組むのではなく、自分のレベルや目標に合った教材を見極めて正しい使い方をすることで、学習効果は大きく変わってきます。

合格を目指すなら、まずは学習の土台となる教材戦略を見直すことから始めましょう。

医学部受験に役立つ参考書や問題集の選び方

参考書や問題集を選ぶ際には、いくつか重要な要素があります。

やみくもに多くの教材に手を出すのではなく、ご自身の現状の学力や学習スタイル、志望校の出題傾向などを考慮し慎重に選ぶことが大切です。

ここでは、教材を選ぶ際に特に意識したい4つのポイントを具体的に解説します。

単元ごとに勉強しやすいものを選ぶ

参考書を選ぶ際は、単元ごとに構成が明確で、まとまりがわかりやすいものを選びましょう。

特に苦手分野をピンポイントで学び直したい場合、こうした教材は効率的です。

目次や章立てが整理されており、学習計画が立てやすい教材であれば効率的に学習を進められます。

また、ページの見やすさや図表の配置なども学習効率に影響するため、実際に手に取って確認してから選ぶことが大切です。

解説が丁寧でわかりやすいものを選ぶ

参考書の解説が丁寧であるかは、学習効率を大きく左右します。

難関である医学部の問題を理解するには、ただ答えを覚えるだけでは不十分です。

なぜその解法になるのかを論理的に説明している参考書であれば、知識の応用力が養われます。

特に、初見問題への対応力を身につけるには、解説の質が重要です。

図やグラフ、イラストなどを多用し、視覚的に理解しやすい工夫がされているかどうかもポイントです。

疑問点がすぐに解消できるような、読者の目線に立った解説がされているか確認しましょう。

問題数が多く難問や応用問題に役立つものを選ぶ

医学部合格のためには、基礎的な知識の定着はもちろんのこと、難問や応用問題に対応できる実践的な力が求められます。

そのため、問題数が豊富でさまざまな難易度の問題がバランスよく収録されている問題集を選ぶことが大切です。

解説が充実しており、間違えた問題や理解が曖昧な問題について、解法を深く掘り下げて学べるものを選びましょう。

段階を踏んだ構成になっているものを選ぶ

学習効果を発揮するためには、基礎から応用へと段階的にステップアップができる構成教材を選ぶことが重要です。

まずは基礎固め用の参考書で土台を築き、次に標準レベルの問題集で定着を図り、最終的に応用問題集や過去問で実践力を養うという流れが理想的です。

最初から難易度の高い教材に挑戦すると挫折の原因になりかねません。

自分の現在の学力レベルに合ったスタート地点から始められ、無理なくレベルアップしていけるような、体系的な構成の教材を選びましょう。

医学部受験におすすめの参考書や問題集

医学部受験のために、数ある参考書や問題集選びに悩むことは、受験生なら誰もが通る道です。

ここでは、これまで多くの医学部合格者が共通して使っていた教材を、科目別に紹介します。

それぞれの教材の特徴や対象レベルを理解し、教材選びの参考にしてください。

数学

数学の参考書は、目的別に選ぶのがよいでしょう。

まず【青チャート】は網羅性の高い問題集で、基本計算から大学入試の典型問題まで幅広くカバーしています。

共通テストで満点を狙えるほどの基礎力を固めるのに効果的です。

次に、【ニューグローバル×LEGEND】は、難関大学で出題される融合問題へのアプローチ方法を体系的に学べます。

実験や対称性といった思考プロセスまで解説されているため、独学にも向いています。

最後に、【上級問題精講】で実戦演習を積むことがおすすめです。

これらの参考書を順に進めることで、医学部合格に必要な数学力を効率的に高められます。

英語

英語は、総合的な力が求められます。

まず【システム英単語】で効率的に単語力を強化しましょう。

ミニマルフレーズで単語の使い方まで習得できるため、英作文対策にも有効です。

次に、【英文読解の透視図】で難解な英文を正確に読み解く力を養います。

医学部などの難関大学で頻出する省略や倒置などの構文把握に特化しており、基礎的な英文解釈を終えた後に取り組むのが効果的です。

最後に、【基礎英作文問題精講】で英作文力を鍛えます。

これらの参考書をバランスよく活用し、単語と文法、英文解釈と英作文の分野を偏りなく強化していきましょう。

国語

国語は、各分野で戦略的な参考書選びが大切です。

まず【きめる! 共通テスト現代文 】は共通テストの現代文の読み方をマスターしたい方におすすめです。

古文が苦手な方には、【望月光の古文教室 古典文法編】が基本書として適しています。

ウォーミングアップから実践と段階的に学習を進められ、医学部入試の足がかりとなる基礎を固められます。

漢文対策には【漢文ヤマのヤマ】で、共通テスト頻出の句法を効率よく習得しましょう。

演習ドリルも充実しているため、基本から応用まで対応できます。

化学

化学は、体系的な知識と豊富な演習が重要です。

まず【鎌田の理論化学】は、知識の解説だけでなく問題へのアプローチ方法も学べる参考書です。

同シリーズの【福間の無機化学】【鎌田の有機化学】の併用で、化学全体を網羅的に学習できます。

次に、【重要問題集】で徹底的に問題演習を行いましょう。

さらに深い理解を求める場合は、【化学の新研究】を辞書のように活用することをおすすめします。

物理

物理は、現象の深い理解と実践的な問題演習が不可欠です。

【物理教室】は、公式の本質的な理解に特化した参考書です。

暗記だけでは対応できない応用問題への対応力を高めるうえで、とても重要です。

次に、【名問の森】で実践的な力をつけましょう。

難関大学で頻出する定番の問題設定を網羅しており、基礎固めを終えた受験生が早慶や旧帝大レベルに対応する力を身につけるのに役立ちます。

さらに演習量を積みたい場合は、【重要問題集】がおすすめです。

典型問題に加え、特殊な設定の問題も演習できるため、抜け目のない対策が可能です。

生物

生物は、広範な知識と実践的な演習が鍵となります。

【大森徹の最強講義126講 生物】で高校生物の内容を深掘りしましょう。

この参考書は、難関医学部で出題されるような発展的な内容を話し言葉でわかりやすく解説しており、効率的に知識を習得できます。

次に、【理系標準問題集 生物】で、大学入試に頻出する問題を厳選して学習します。

さらに、【大森徹の生物の解法】シリーズで、志望校の出題傾向に合わせた対策を進めましょう。

小論文

小論文は、多くの医学部で課される重要な試験科目であり、論理的思考力と表現力が問われます。

【医学部の小論文】は、解答例に加え採点基準も示されており、ご自身の答案と照らし合わせることで何が不足しているのかを明確に理解できます。

演習問題は少ないですが、実践的な対策を短期間で進めることが可能です。

【小論文これだけ!医療・看護編】は、複数の出題形式に対応するスキルを養える一冊です。

国語の記述に不慣れな医学部受験生でも、解答例を参照しながら効率的に記述力を高めることができるでしょう。

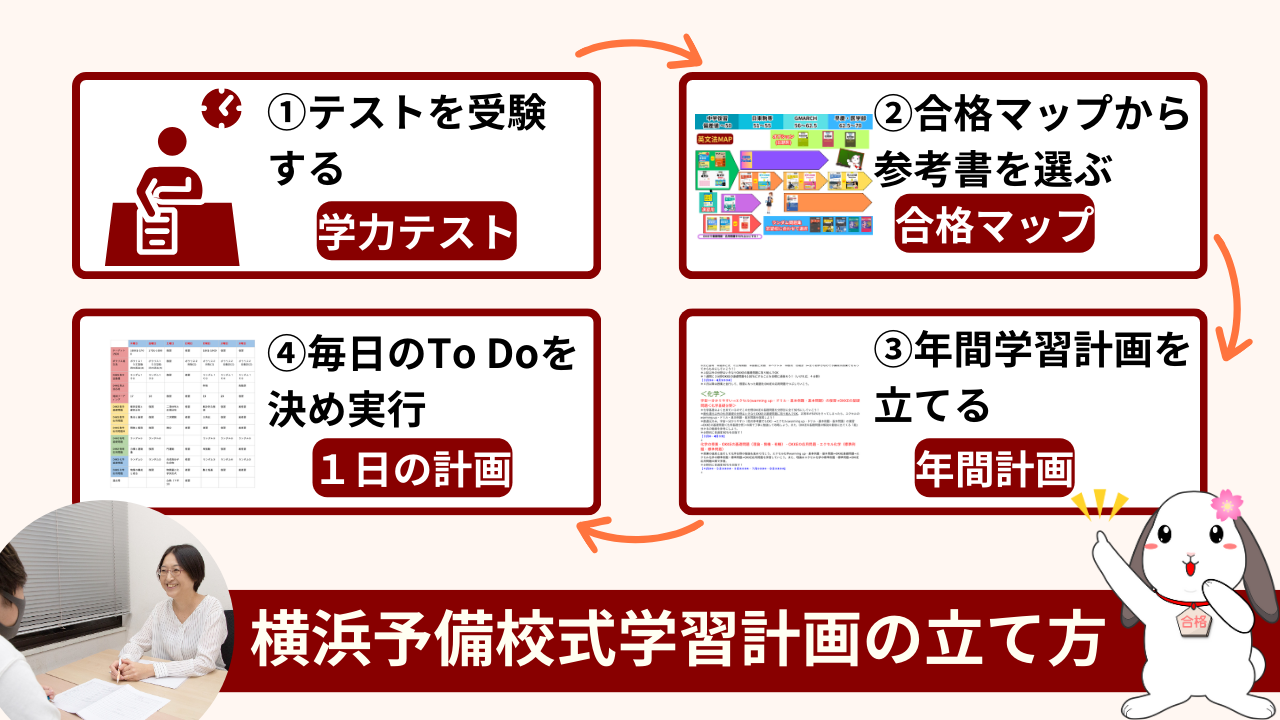

横浜予備校では、医学部受験に精通した専門講師陣が在籍しており、生徒一人ひとりの現在地にあわせた個別カリキュラムを作成しています。

入試本番までに「何を、いつまでに、どうやって取り組むか」を明確に示し、合格を目指します。

また、横浜予備校オリジナルの医学部専用教材に加え、知識を定着させるためのプレゼン形式の授業「ハマプレ」など、アウトプット重視の学習法も充実しているのが特徴です。

知識を「使える力」へと変えていきます。

まずは資料請求や無料相談を通じて、横浜予備校の具体的な指導方針と学習環境をご確認ください。合格までの戦略を、ここで一緒に描いていきましょう。

医学部の受験は参考書や問題集による独学で大丈夫か

医学部受験の勉強を、参考書や問題集のみによる独学で進めることは可能なのでしょうか。

なかには、独学で医学部に合格する方もいるかもしれませんが、極めて高い自己管理能力と学習効率が求められます。

特に医学部特有の難問に対応するためには、独学だけでは限界を感じる場面が出てくる可能性も考えられます。

その要因として以下の3つがあります。

独学ではモチベーションが下がる

独学で医学部受験の勉強を進める際、モチベーションの維持は大きな課題です。

学習計画の立案から実行、進捗管理まですべて自分自身で行わなければならず、壁にぶつかった際に相談できる相手がいないと不安や焦りを感じやすいでしょう。

継続的な学習には、適切なサポートや励ましが不可欠です。

独学の場合、これらを常に自力で補う必要があり、孤独な戦いになることも覚悟しなければなりません。

解説のみでは理解できない場合がある

市販の参考書や問題集の解説は大変丁寧なものが増えていますが、それでも個々の受験生の疑問や不明点をすべて解消できるわけではありません。

特に、医学部入試で出題される応用問題や複数の分野をまたがる融合問題では、解説を読んだだけでは本質的な理解に至らない場合があります。

このようなときに、質問できる環境がなければ理解があいまいなまま先に進んでしまい、結果的に学力が伸び悩む可能性もあります。

深く理解するには、専門家による的確な解説や指導が必要です。

理想は予備校との両立

医学部受験で理想的な学習方法は、参考書や問題集による自学自習と、予備校の専門的なサポートを両立させることです。

予備校では、医学部受験に精通したプロの講師陣による質の高い授業を受けられるだけでなく、個別学習や進路の相談が可能です。

さらには小論文や面接対策まで、多岐にわたるサポートを受けることができます。

これにより、独学では難しい分野の理解を深めたり、自身の弱点を効率的に克服したりすることができます。

自律的な学習と専門的な指導の相乗効果で、合格の可能性を限界まで高めることができるでしょう。

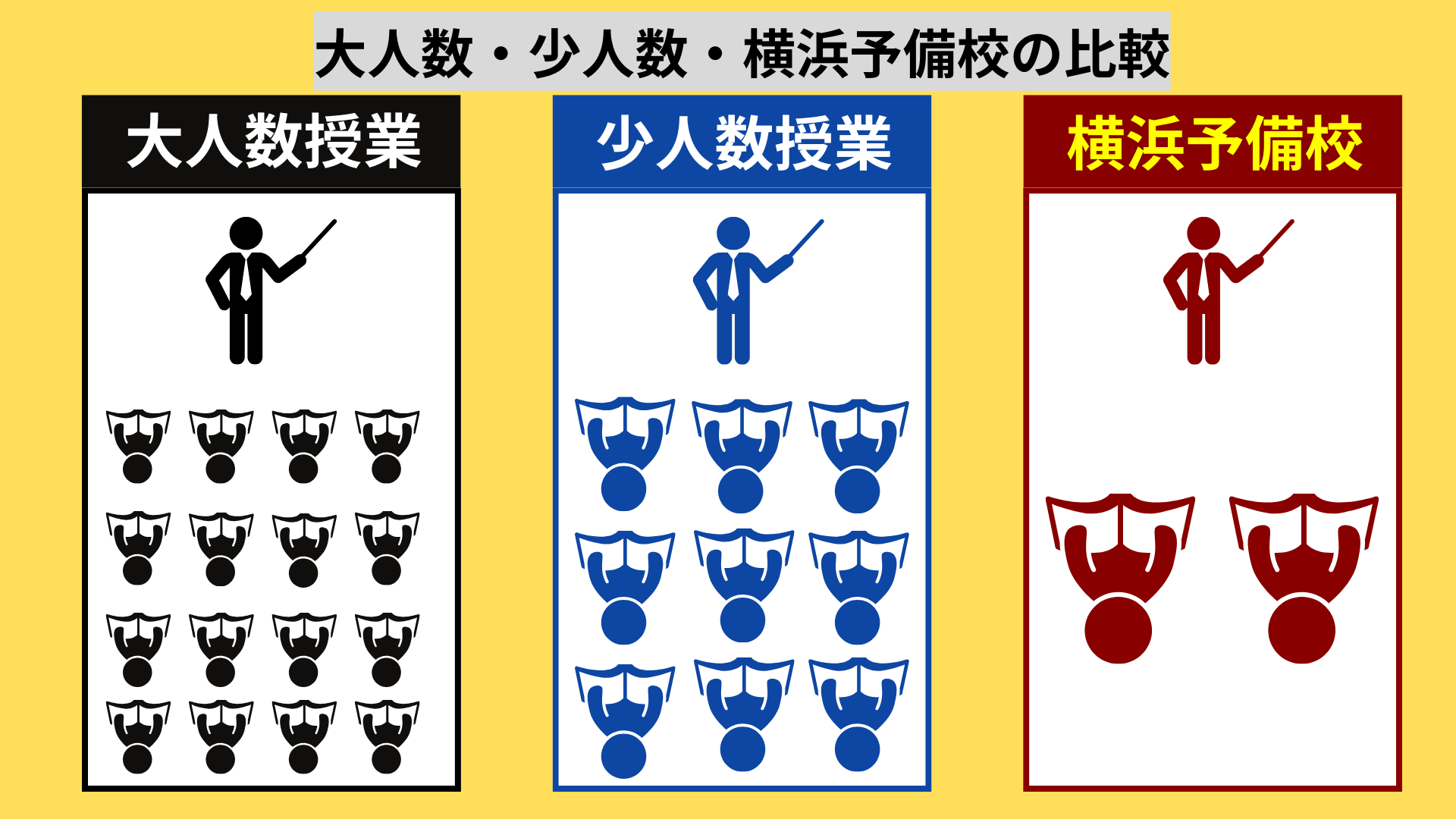

横浜予備校では、大手予備校での指導経験を持つ講師が、1クラス2名程度の超少人数制授業を通じて、生徒一人ひとりの理解度や進捗に応じたきめ細やかな指導を行っています。

授業だけでなく、参考書の選び方や活用方法まで個別にアドバイスするため、自分に合った効率的な学習が可能です。

また、講師に気軽に質問しやすい雰囲気と、集中できる快適な学習環境が整っていることも、勉強に前向きに取り組める理由の一つです。

「何から始めればいいのかわからない」と悩んでいる方も、まずは無料相談で学習方法や受験対策の方向性を一緒に整理してみませんか。

医学部受験は参考書や問題集のほか予備校選びも大事

医学部受験を成功させるためには、適切な参考書や問題集を選ぶのと同時に、自身に合った予備校を選ぶこともとても重要です。

特に医学部専門予備校では、一般的な予備校とは異なり、医学部受験に特化した専門的なカリキュラムや指導体制が整っています。

独学で教材選びに悩んだり学習方法に不安を感じたりすることなく、プロの指導の下で学習を進められる安心感は、受験生にとって大きな支えです。

横浜予備校では、1クラス平均2名という超少人数制指導を採用しており、講師が一人ひとりの目標や学力に合わせて、適切な教材と学習方法を個別に提案します。

授業に使用する教材はすべて予備校側で用意されているため、別途教材費がかからない点も大きなメリットです。

少人数だからこそ、わからない部分はその場で質問でき、納得いくまで丁寧に指導を受けられます。

静かで集中できる学習環境も整っており、勉強にしっかり向き合いたい方にはぴったりの学びの場です。

学習の進め方に不安がある方は、まずは無料カウンセリングや体験授業で、あなたに合った受験対策を一緒に見つけてみませんか。